- 株式会社日本経済新聞社

- デジタル事業BtoCユニット

- 鈴木 陽介

情報共有がチームを作る。開発内製化に挑む、「日経電子版」企画・開発チームの挑戦

〜技術より「チームづくり」がハードルだった。現在100名を超える、「日経電子版」チームの歩みと、その情報共有の考え方を紹介〜

1876年よりメディア事業を展開する、株式会社日本経済新聞社。

同社は2010年に「日本経済新聞 電子版(以下、日経電子版)」を創刊。その登録会員数は現在350万人(有料会員と無料会員の総数)を超える。

当初、日経電子版のソフトウェア開発は、外部のSIerにほぼ全てを外注していたという。

それが現在では、スマートフォンアプリ、Webのフロントエンド・サーバーサイド、APIなどを内製化。20人超の内製エンジニアを含む、100人を超えるメンバーがその開発・運用を担っている。

「内製化におけるハードルは、技術面というよりはチームづくりだった」と語るのは、2010年に自発的に内製化の取り組みを開始した、同社の鈴木 陽介さんだ。

その解決策のひとつとして、デジタル事業ではこれまで、SlackやQiita:Teamを導入し、できる限りオープンな情報共有を心がけてきたという。

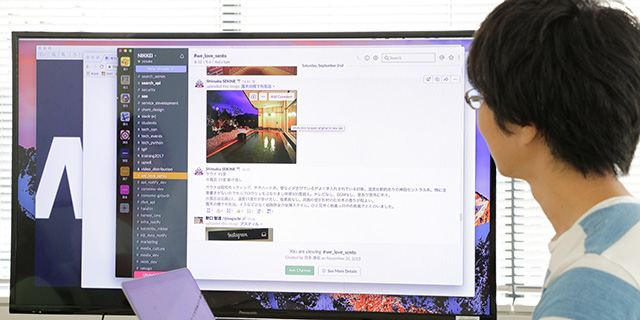

▼同社が実際に「Slack」を活用している様子

今回は、日経電子版の内製化に至る歩みと、その情報共有の考え方について、詳しくお話を伺った。

17年前に日経に入社し、新聞記者を経てWeb開発へ

私は2001年に日経に入社し、今17年目になります。これまでのキャリアの半分以上は、コンテンツの編集や運用に関わってきました。新聞記者も、2年ほど経験しています。

その後、現在の日経電子版が始まるタイミングで、業務がWeb側の企画や、サイト設計に移りました。

現在は、日経電子版の運用を担当する、デジタル事業BtoCユニットに所属しています。

その中でも、モバイル向けの新しいWebサイトを作っているチームと、そこにデータを渡している新しいAPIの機能を担当しているチームの、2チームを見る役割です。

日経電子版の開発は、もともと基本的に外注をしていました。ですので、何かWebで新しい企画を行うとしても、以前は毎回外部のシステム会社の方にお願いするという形だったんです。

それが現在では、日経電子版の「Myニュース」や検索といった機能、モバイル向けサイト、スマートフォンアプリ、それらにデータを渡すAPIは、社内の開発メンバーによって内製化されています。

全体で、実際にコードを書く人も20名以上まで増えました。エンジニア以外も含めると、日経電子版の運営に関わるメンバーは、現在100人を超えています。

外注では開発スピードが上がらない…自主的に内製化をスタート

日経電子版の内製化は、2010年に私ともうひとりのメンバーで、自主的に始めた取り組みからスタートしています。

当時、私は主に企画の仕事をしていましたし、もうひとりはCMSを担当していました。主業務とプラスアルファのところで、ちょっと勝手に作ってみたという感じだったんです。

と言うのも、私はもともと企画として、開発のスピード感に課題を感じていました。例えば「こういう機能がほしい」「これを作りましょう」という話をいくらしても、外注している限りなかなかスピードが出ないんですよね。

更に、ひとつの改修につき「これはいくらかかりますよ」という話になってしまって。「これをこっちに動かすだけなのに、そんなにかかるわけがない…」みたいな気持ちがありました。

今振り返ると、ある意味、素人的なお気楽発言だなと思うのですが(笑)。当時は、「じゃあもう勝手に作ってみるよ」という気持ちで内製を始めたんですよ。

ただ、2010年に最初に作ったPC版は、存在意義があまりなくて、お蔵入りしてしまいました。

しかし、その翌年に作ったモバイル端末向けのブラウザ版は、立ち上がり速度などの性能が良かったため、周囲から「いいじゃん」という反応を得られて。それが、内製化の方向に動き出す契機になりました。

その後、2012年には6名ほどのチームで、Windows8向けのアプリを作りました。これが内製化を始めた後としては初めて「チーム」と呼べるような、ある程度の人数で行った社内開発ですね。

2015年にiPhoneアプリの刷新を内製で行ったのですが、そのアプリはこれまで累計で100万人以上のユーザーの方にダウンロードしていただくことができました。

そのあたりから、やっと本当の内製化のステージに入ったかな、という感覚です。

今は社内の技術も、メンバーのレベルも、かなり誇れるようなところまで上がってきたと実感しています。

内製化のハードルは、技術面よりも「チームづくり」

このような内製化を進めていくにあたって大きなハードルだったのは、チームづくりの部分でした。

2013年に、より内製化を進めていくために外部の技術顧問を迎えたのですが、指摘を受けたのは技術面というより内部構造だったんです。

まず、大きな組織ではありがちかと思うのですが、当初はエンジニアメンバーが業務を兼務しがちでした。

誰がどのチームに所属しているかはっきりしない、という状況だったので、最初は体制づくりをしっかり行うことから始めましたね。モバイルチーム、基盤・APIチーム、デスクトップチームといった具合です。

同時に行っていたのが、チーム開発や、情報共有の仕組みを作ることです。

例えば当初は、Slackひとつとっても、チームごとにアカウントを作って運用しているような状態でした。ですがそれですと、情報共有という観点から見たときに意味がないですよね。

そこでバラバラだったSlackのアカウントを統一し、またドキュメント共有ツールのQiita:Teamの導入も行いました。

▼同社が実際に「Qiita:Team」を活用している様子

また開発プロセスに関しても、改善チームを立ち上げ、GitHubを導入し、コードレビューの仕組みを整えていきました。

職種を越えて、「欲しい人が欲しい情報を見られる」状態を実現

SlackやQiita:Teamに関しては、最初は「エンジニアのために」導入した部分が強かったです。特にSlackは、個人的にも、その一番の良さは純粋に「開発に便利」ということだと思います。

実際、開発周りのツールの通知は、すべてSlackに集約しています。GitHubはもちろん、SentryやPagerdutyといった監視ツールからの通知も来るため、障害の発生などにもリアルタイムで対応ができるようになっています。

Qiita:Teamも初期はプログラミングに関することなど、かなりエンジニアリング寄りの投稿が多かったです。

そこから徐々に、その活用が他分野・他業種に広がってきました。今では、デジタルの組織のほぼ全体が使っているような状態になっています。

こうしたツールを運用する上では、「チームで情報を共有する」という視点を持つように心がけています。

できるだけ情報はオープンにして、「その情報が欲しいと思った人が、そこに行けば見られる」という形を実現したいんですね。

会議のようなクローズな場所での情報共有は、そこに参加した人しかその情報を取れない点がマイナスだと思っていて。そういった情報は、なるべくない方が良いなと。

ですので、例えばSlackのプライベート(非公開)チャンネルは、Admin権限以上の人しか作れないルールにしています。実際に、Slack上の会話の70%以上はパブリックチャンネルで行われていますね。

また会議の議題や、事前の議論もSlackやQiita:Team上でオープンに共有しています。それをベースに会議をすれば時間短縮にもなりますし、会議に参加しない人も、その情報を見れば内容がわかりますよね。

最先端の技術も導入!日経電子版は新たなチャレンジを続けていく

こうしたコミュニケーションツールの活用で、横軸のコミュニケーションが非常に広がったと思います。オフラインでは話したことがない人とも、つながれる機会が増えたのが良かったですね。

特にSlack上では、本当に日々活発なコミュニケーションがなされています。業務関連の連絡はもちろん、「この記事良かったよ」とシェアするような、気軽なやりとりも活発に起こっていますね。

今後は内部で開発するというだけではなく、技術的にも新しいことに挑戦していきます。これはまた、内製化という意味でも新しいフェーズに来たかな、と思っていて。

例えばプログレッシブWebアプリへの対応だったり、オフラインでの閲覧を可能にしたり、といったWeb領域の最先端のスペックを盛り込んでいます。表示速度に関しても、現行の日経電子版もかなり速いのですが、更にそれを圧倒的に早くするというチャレンジをしているところです。

引き続き、技術面でも組織面でも、進化を続けていきたいですね。(了)

「目標達成するチームを作りたい」と思うあなたへ

当媒体SELECKでは、これまで500社以上の課題解決の事例を発信してきました。

その取材を通して、目標を達成し続けるチームは「振り返りからの改善が習慣化している」という傾向を発見しました。

そこで「振り返りからの改善」をbotがサポートする「Wistant(ウィスタント)」というツールを開発しました。

「目標達成するチーム」を作りたいとお考えの経営者・マネージャーの方は、ぜひ、チェックしてみてください。