- 企画・編集

- SELECK編集長

- 舟迫鈴

組織の「バラバラ感」はなぜ生まれる? メンバーの一体感を高める「創造的対話」の取り入れ方

リモートワークが促進され、また一方ではD&Iが進み多様性のあるチームが歓迎されるこの時代において、改めて組織におけるコミュニケーションの在り方が問われている。

今回お話を聞くのは、「組織の専門家集団」株式会社MIMIGURIの代表取締役Co-CEOである安斎 勇樹さんと、株式会社ツクルバの共同創業者であり、現在は対話の場づくりツール「emochan(エモチャン)」を展開する株式会社KOUの代表も務める中村 真広さん。

▼会議や1on1に導入することで、スムーズな対話を実現するemochan

お二人に共通するのは、「対話」によって組織が抱える課題を解決するアプローチを試みてきたことだ。

お二人に共通するのは、「対話」によって組織が抱える課題を解決するアプローチを試みてきたことだ。

対話とは、表には見えない互いの「前提・価値観・思考」を理解しようとするコミュニケーションを指す。その対話がさらに深まると、共に前を向いて新しい価値を生み出そうとする「創造的対話」が生まれ、それが創造的なアウトプットにもつながるのだという。

対話のない組織では、意思決定が行われても一体感が生まれずバラバラのままだったり、マネジメントがただの経営層の伝言役になっていたり、といった課題が起こりがちだ。

しかし、長年にわたって組織づくりと向き合ってきた安斎さんと中村さんも、過去には「対話への関心をストレートに表明するのは『気持ち悪いな』と感じていた」「『会社』や『組織』とは距離をおいていたこともあった」という。

なぜ組織にとって対話が重要なのか、そしてMIMIGURIやツクルバで実践されてきた創造的対話を生むための「仕掛け作り」について、お二人にお話を伺った。

組織がバラバラになることを防ぐ。新しい価値を創造する「対話」

安斎 僕は、MIMIGURIという「組織をより良くする」ためのコンサルティングを得意とする会社の共同代表をしています。また平行して、東京大学情報学環の特任助教として、組織の創造性をより高めるためのファシリテーションマネジメントについて研究しています。

中村 僕はツクルバを共同創業し、10年、共同代表をしてきたのですが、2021年8月に体制変更をし、代表を降りて取締役になりました。現在は「emochan」を仕掛けているKOUの代表も務めています。

▼【左】安斎さん【右】中村さん

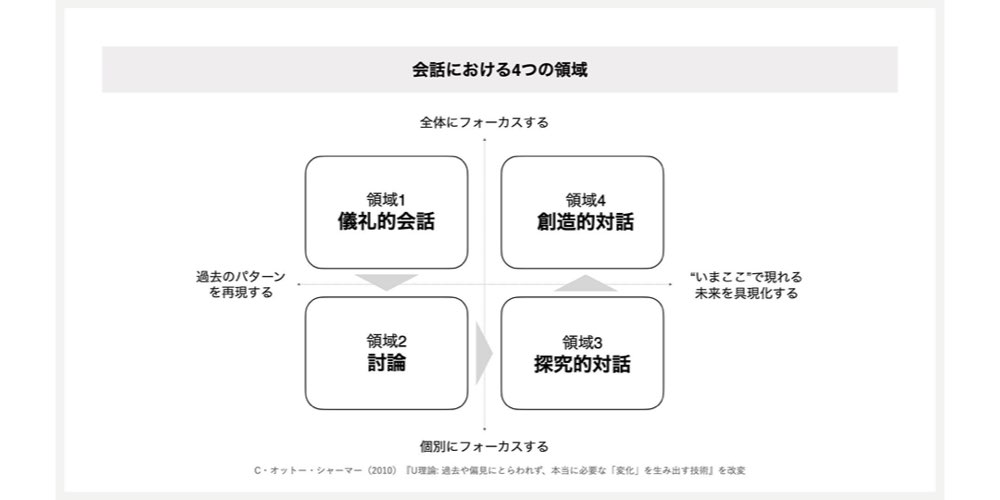

安斎 今日のテーマである「組織における対話」について最初に整理すると、我々は会話には以下の4つの領域があると考えています。これはいわば「コミュニケーションのモード」のようなものです。

安斎 今日のテーマである「組織における対話」について最初に整理すると、我々は会話には以下の4つの領域があると考えています。これはいわば「コミュニケーションのモード」のようなものです。

▼会話における4つの領域

まずは「リモートワーク、やってみてどう?」といった、雑談のような、ある種の形式的な情報交換が「儀礼的会話」。

まずは「リモートワーク、やってみてどう?」といった、雑談のような、ある種の形式的な情報交換が「儀礼的会話」。

続いて、「リモートワークより出社すべきだ!」といった形でお互いの意見をぶつけ合い、どちらが正しいかを決める「討論」。

そこからさらに、「なぜ出社したいのか?」と、相手の立場へと踏み込んで、意見が発せられた背景にある前提や価値観、思考を理解する「探求的対話」。

そしてより発展すると、「リモートワークと出社の良いところを掛け合わせて、新しい働き方を一緒に考えよう」と、共に前を向いて新しい価値を創造できる「創造的対話」になります。

雑談・討論・わかり合い・一緒に作っていく…と進化していくのですが、組織においては、リモートであれオフラインであれ、この4番目の領域が非常に重要です。

▼組織における「創造的対話」

中村 僕自身、ツクルバの経営や各事業のサービスデザインを通じて、創造的な場づくりには、メンバー全員が当事者意識を持ちながらその場のあり方に関わっていく必要があると感じていました。

中村 僕自身、ツクルバの経営や各事業のサービスデザインを通じて、創造的な場づくりには、メンバー全員が当事者意識を持ちながらその場のあり方に関わっていく必要があると感じていました。

その中で、MIMIGURIさんが言う創造的対話という会話の姿勢を知ったとき、「これがまさに僕が理想としてきた、共に前を向く関係性だ」と思ったんですね。

例えば討論のときに、権限を持っている人がパワーで押し切って意思決定をし、事業を動かすことは可能です。しかし、「なぜそれをやるのか」「チームにとっての価値は」といったことが伝わりきっていなければ、メンバーの体温が乗らず、思ったように進まなくなってしまいます。

逆に、対話を通じてその裏側にある価値観や意味を知り、皆が自分ごととして意思決定に向き合えば、組織のグルーヴ感は上がっていきます。

対話は創造性の土壌を耕す行為。「ハレとケ」双方からアプローチ

安斎 僕たちが組織変革のコンサルティングに入らせていただくときに、対話ができていないことによる課題と向き合うことが多くあります。

我々は「土の中の問題」と表現していますが、「チーム間に断絶が生まれている」といった目に見えない部分の課題が、組織の成長を妨げているんです。

ですが、我々が入るときにはすでに「大手術」が必要なケースがほとんどです。課題に対して予算が付き、プロジェクトチームが組成され、皆で時間をかけて成果を出していく…これはクライアント企業からすると、「ハレとケ(※)」で言うところの「ハレ」、非日常的なアプローチです。

※日本民俗学において用いられてきた概念。ハレは、行事や神事、人生儀礼などの特別に改まった機会を指し、それ以外の普段の日常をケと呼ぶ。

ですが、健康のために普段から身体をケアすることが大事なのと同じように、「ケ」つまり日常的なアプローチを合わせて行うことで、より組織の「創造性の土壌」を耕しやすくなると考えています。

だからこそ、emochanのような既存の機会を活用して対話を促進するプロダクトには共感しましたね。

中村 僕もツクルバでは、さまざまな組織課題に向き合ってきました。中でも、上場に向けたプロセスを踏んでいたときは、対話の必要性を強く感じていて。

上場前の数年は、どうしてもメンバーにはクローズになる情報が増えます。経営層の決定や数字だけが、ただ現場に降ってくるような構造に陥るんです。

一定はしょうがないのですが、ツクルバにはもともとオープンに議論をする空気感があったので、ギャップが結構大きくて。そこで上場後すぐに、MIMIGURIさんと「私たちにとってのツクルバ」を問い直す対話のワークショップをCI変更の一環で実施しました。これは「ハレ」が必要だったケースですね。

安斎 MIMIGURIでは、企業理念として「CULTIVATE the CREATIVITY(創造性の土壌を耕す)」をミッションに掲げているのですが、対話は創造性の土壌を耕す行為であり、それなくして創造的なアウトプットは生まれません。

僕がフリーランス的に活動していた頃、経営戦略に関わるという理由から前提情報が全く共有されず、ただ最終的な成果物の納品だけを求められたプロジェクトがありました。

結果、真摯に向き合ったものの、プロジェクトの最中に生まれた刺激的な発見には一切関心を持ってもらえず。このやり方ではうまくいかない、と身をもって体験し、本当に辛かったですね。

最終的には成果物そのものには満足していただけたものの、やはりクライアントワークであっても、互いのこだわりや背景をぶつけ合って対話することが必要だと痛感しました。

中村 僕もデザイナーとしてクライアントワークをしてきましたが、振り返ると、互いに「このプロジェクトで何をしたいのか」という思いを話し合う過程で、仕事に対しての情熱が育まれていたんです。

創造的対話のスタンスを用いることが、どのような場面でも仕事へ良い影響を与えるのだと思います。

雑談、ミーティング、全社会…組織に対話を生むためにできる工夫

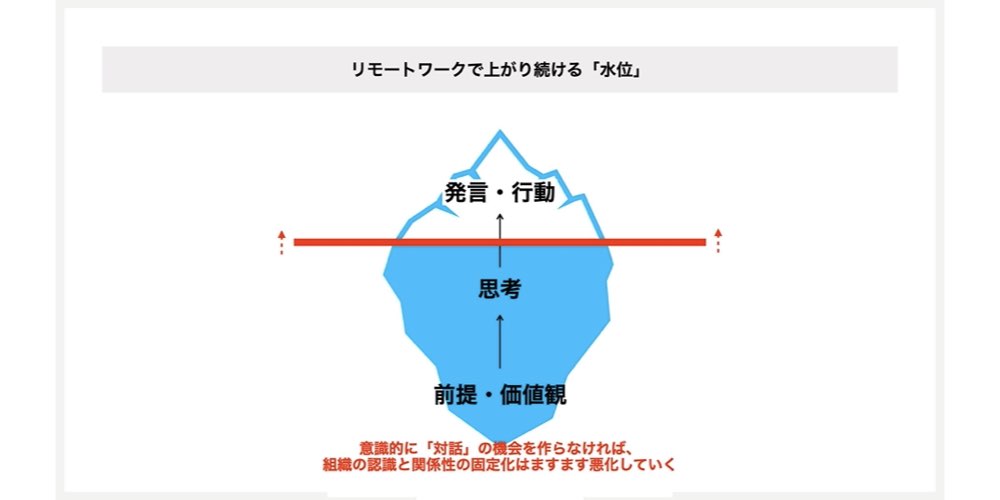

安斎 対話とは、互いの持つ前提を理解した上で、相手が見ている景色を想像することです。いわば相互理解のためのコミュニケーションと言えますが、実はこれが難しい。

人が発言・行動に至るまでの流れを氷山で表すと、「前提・価値観」「思考」といった水面より下の部分はどうしても見えづらくなります。さらに最近ではリモートワークによって、この「水位」が上がり、見えない部分が一層大きくなっています。

▼コミュニケーションにおける「見えない部分」の水位が上がっている

ですが、単に「対話をしましょう」と促して、いきなり深いところで会話するのはハードルが高い。まずは、少しでも水位を下げられるように工夫したり、水面下を覗き込む機会を作ったりすることから着手します。

ですが、単に「対話をしましょう」と促して、いきなり深いところで会話するのはハードルが高い。まずは、少しでも水位を下げられるように工夫したり、水面下を覗き込む機会を作ったりすることから着手します。

例えば、対話までいかなくても、まずはちょっと余計なことを話す雑談の時間を作る。もしくは、頭の中で考えていることをオープンにする機会を設ける。MIMIGURIでは、Slackに一人ひとりが思考を垂れ流せる日報的なチャンネルを作っています。

ミーティングの冒頭に5分だけ「チェックイン」の時間を設けることもオススメです。何かお題を決めて、参加者が一言ずつ話す。これだけでも、だいぶ空気が変わると思います。

またMIMIGURIでは、創造的対話を生むために、月次で開催する全社会の設計とファシリテーションに大きなコストをかけています。特徴的なのは、場の「主語」が四半期ごとに循環するようにマクロデザインをしていることです。

具体的には「会社」の全体戦略について話す会、「チーム」のプロジェクト情報を共有する会、そして「個人」のやりたいことを語る会、という形で月ごとに変化します。

主語は対話には不可欠な要素です。「私は」という主語で語る時間がないと、メンバーと会社が切り離されてしまいますし、他方で、自分の話ばかりでも探究的対話で止まってしまいます。

創造的対話に至るには、「私」が主語で喋る時間も、「チーム」や「会社」が主語で喋る時間も必要。そこで主語の抽象度が、ダイナミックに動くことを意識しています。

▼ZoomとMiroを活用して実施する全社会の様子

マネジメント層は、対話の前にまず「自分と向き合う」ことが重要

中村 ツクルバは100人規模までは、全員が同じ主語で「こういう未来を描こうぜ」と言える状態だったと思います。ですが、規模感的にそれが難しくなってきたときに、どうするかは結構考えました。

当時行った施策のひとつが、全社会で、メンバーが「自分がどうしてこの会社にいて、どういう思いで日々の仕事をしているのか」を語った動画を流すというものです。これは対話のきっかけと言いますか、共鳴する仕掛け作りですね。

他にも、先ほどの「主語」も意識していました。例えば、各事業部長からの発信を「会社の全体方針がこうだから…」ではなく、「自分はこれがやりたい」と自分を主語に、自分の言葉で語ってもらうようにしました。そうすると、やはりメンバーの心が動きやすいんです。

安斎 ミドルマネジメントがうまく回っていない組織の多くでは、マネージャーが自分を主語にして語らず、経営層の情報伝言役になっているんですよね。

そうすると求心力も生まれませんし、メンバーからしても「この人は誰かに言わされているんだろうな」と経営者の顔を思い浮かべてしまう。それでは、メンバーとマネージャーの対話ができなくなってしまいます。

中村 そうですね。そういった状態から脱するには、対話の前にまず「自分と向き合う」ことが第一だと思っています。

人はそれぞれ、各々の前提や価値観を持っています。いわば、一人ひとりが全く異なるボールを抱えて組織に属している。ですが、「自分が何のボールを持っているのか」を自覚できてない人も多いと感じます。

「自分はなぜここにいて、なぜこれをやるのか」を自分の言葉で語れるようになること。これが、特にマネージャーやリーダーにとっては大事なことです。

安斎 最近、オーセンティック・リーダーシップ(※)という言葉がよく聞かれるようになりましたが、マネージャーが「リーダーとしての自分」という鎧をまとったまま語ると、何かが噛み合わなくなっていくんだろうなと。

※自分を優れて見せようとするのではなく、「自分らしさ」を基本としたリーダーシップ

そういった意味で、まず自分に向き合いましょう、ということは重要なメッセージですね。

対話を語るのは「気持ち悪い」? 以前は距離を置いていたが…

安斎 実は20代の頃は、対話という言葉にあまり関心がなかったんです。さらに正直に言うと、対話への関心をストレートに表明するのは「気持ち悪いな」と感じていて(笑)。

「みんなで円になって普段言えないことを言う」みたいなことって、なんだか少しゾワッとするじゃないですか。なので、距離を置いていましたし、あくまでも、「クリエイティブなプロジェクトにするために、互いの前提を共有しなければいけない」といった風に考えていたんですね。

ですが今、回り回って、そういった変なことを考えずにストレートに「対話は大事だ」と言える年齢になったのかなと感じています。

中村 めちゃくちゃわかります。僕も、「組織」とか「会社」とかぶっちゃけ嫌いでしたよ(笑)。なので会社、組織、研修、ふりかえり、ワークショップ…といったこととは、距離をとってきました。

じゃあどうしてツクルバやemochanを作ったのか、という自己矛盾はあるのですが、別に組織のための組織を作ったわけではないんです。良いアウトプットをすることを考えていったら、組織は滑らかにしなきゃいけないし、振り返りも必要だし、対話も大事。それだけだったんです。

僕のネクストチャレンジとしては、まずはemochanを通じて対話を組織に生み出していく、対話するチームを作っていくこと。それが世の中のアウトプットの質を高めること、そして仕事の喜びにつながると信じています。

加えて、働き方がどんどん変化している中で、実空間のオフィスではない、情報空間にある働く場所を再構築することにモチベーションが湧いています。

emochanはその一端でもありますが、「新しい働き方の中でワークスペースを再構築するには、どんなものがあり得るんだろう」という問いが自分の中で生まれています。

多くの人が多くの時間を会社で過ごす以上、会社が変われば人生が変わります。さらには、その人の先にいる家族、ひいては社会全体が変わっていくはずなので、テコの原理でまずは会社を「本気で仕事が楽しめる場所」に変えていきたいと思っています。

安斎 僕のネクストチャレンジで言うと、MIMIGURIの中に研究組織を立ち上げて、会社組織の中で産学連携が成立しているかのような多様性を生み出していきたいと考えています。

前提として、対話は「なんでそれをするの」「なんでそこにこだわるの」という、互いの異質性の解像度を高めるためのコミュニケーションです。

だからこそ、このダイバーシティが大切にされる時代に対話が求められているわけですが、裏を返せば、対話を大事にするほど組織における横の幅、多様性のキャパシティを増すことができます。

僕はこの10年、社会における大学という装置のポテンシャルに賭けて、博士号を取得し、いまでは大学の教員にもなりました。

これからの社会における新しい価値創出は、業界の「際(きわ)」から生まれると思っていて。その中で、資本主義的な経済活動のちょっと外側にあるアカデミズムの「際」、研究と実践が入り混じるところから新しいものを生み出すことにトライしてきました。

ですが他方では、強烈な既得権益的な装置でもある大学の限界もすごく感じていて。であれば、大学教員として社会にはみ出すのではなく、大学と社会の理想の関係性を疑似的にMIMIGURIで作れないかなと。

MIMIGURIという企業体の中に、資本主義的な経済活動を行う組織と、それを一切考えない研究組織がある。そのような多様性のある会社を作っていくことに、これからは挑戦していきたいと思っています。(了)

ライター:野里 和花

企画・編集:舟迫 鈴(SELECK編集部)