- 株式会社令和トラベル

- 執行役員 VPoE

- 麻柄 翔太郎

100人規模にスケール可能な開発組織をどう作る? 創業4年目、令和トラベルの現在地

事業やプロダクトの成長に合わせてエンジニアリングの力を最大化するには、優秀な人材の採用だけでなく、変化に即した開発組織の新陳代謝やカルチャーの醸成など、多角的な取り組みが欠かせない。

特に事業拡大のフェーズに合わせて、スケーラブルな組織基盤を作っていくことは不可欠だと言えるだろう。

2021年に創業し、1年後の翌年4月には旅行アプリ「NEWT(ニュート)」をリリースした株式会社令和トラベル。創業当時は「個の力に依存した昭和スタイルの開発」だったという同社も、100人規模への成長を見据え、さまざまな側面から開発組織の基盤づくりに向き合ってきた。

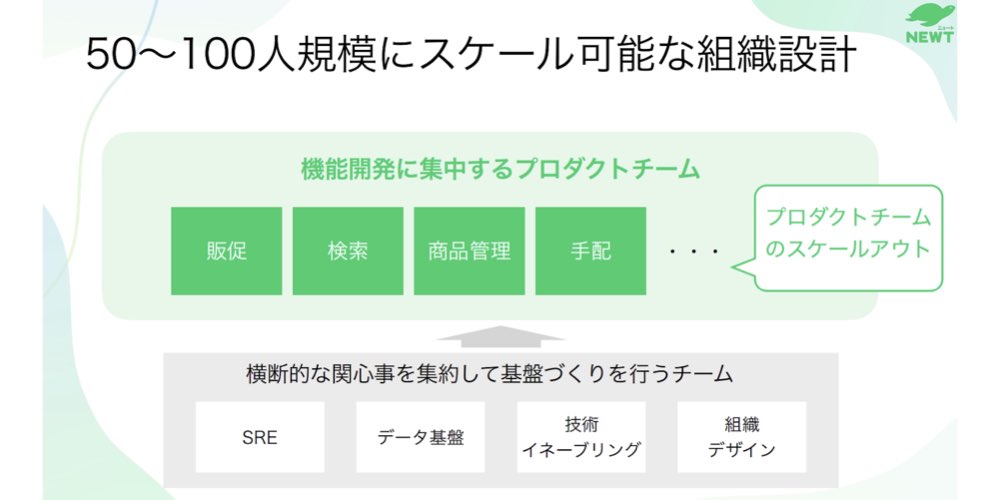

そのベースとなるコンセプトは、少人数の機能開発チームを増やしながら、各フェーズの課題に応じた横断チームを設置することで、組織拡大と開発スピードの両立を目指すもの。実際にこれまで、開発プロセスの抜本的な改革や、オンボーディングの見直し、技術発信の強化などさまざまな取り組みを行ってきたという。

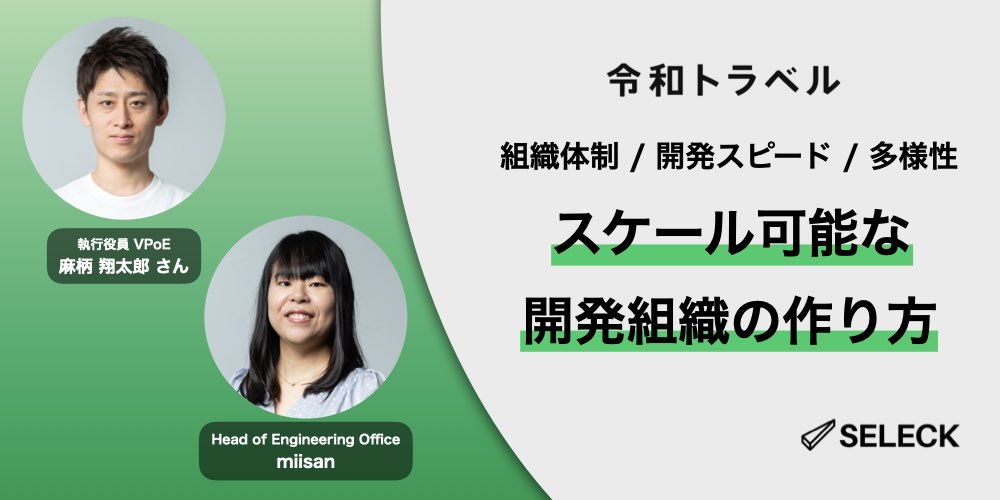

今回は、同社における開発組織の歩みについて、執行役員 VPoE & PdMを務める麻柄 翔太郎さんと、Head of Engineering Officeのmiisanにお話を伺った。

海外旅行をもっと身近にするため、「旅行代理店を実装」する

麻柄 私は令和トラベルが創業した2021年4月から副業として関わり、半年後の10月には18番目の社員として入社しました。

当時はコロナ禍の真っ只中でいつプロダクトをローンチができるかもわからない状況でしたが、プロダクト開発と並行して開発組織を立ち上げ、育ててきた形です。

現在は執行役員として、プロダクト開発全体を見ています。管掌範囲としては、プロダクトマネジメント半分・エンジニアリングマネジメント半分といったところですね。

miisan 私は2022年4月に1人目QAエンジニアとして入社しました。当時は、ちょうど数日後にプロダクトをローンチするというタイミングでしたね。社員番号は20番台なので、私と麻柄さんの間の半年間でだいぶ人数が増えています。

そこからQAチームの立ち上げを経て、現在はQAチームのマネジメントだけではなく、開発組織の戦略立案や組織作り、エンジニアリングカルチャー醸成や技術広報など、広義にプロダクト開発組織の基盤設計に関わっています。

▼【左】麻柄さん、【右】miisan

麻柄 令和トラベルは「あたらしい旅行を、デザインする。」をミッションに掲げ、海外ツアーを中心とした旅行を簡単に予約できるアプリ「NEWT」を運営しています。

麻柄 令和トラベルは「あたらしい旅行を、デザインする。」をミッションに掲げ、海外ツアーを中心とした旅行を簡単に予約できるアプリ「NEWT」を運営しています。

日本人の多くが海外旅行に行っているイメージがあるかもしれませんが、実は日本人のパスポート保有率は17%程度で、まだまだ海外旅行に対するハードルが高いのが現状です。

そこで私たちは、NEWTを通じて海外旅行を極限まで簡単に、身近に体験できるものにしたいと思っていて、UXにとてもこだわってNEWTをつくっています。

理想の旅行体験を実現するために、裏側では従来の旅行代理店の業務をすべてオートメーション化できるような基幹システムを構築しており、いわば「旅行代理店をソフトウェアで実装する」ことを目指しています。

▼旅行アプリ「NEWT」

創業当時の「昭和」スタイルの開発から、4年で組織化を推進

麻柄 現在の開発組織は、プロダクトマネージャーやデザイナーも含めると40名を超える規模感となっています。

創業した2021年から最初の1年は、サービスローンチに向けてひたすらNEWTを作り込む期間でした。初期のスタートアップでは採用もなかなか難しいので、当時は副業人材を中心とする個のスキルに依存した「昭和」スタイルの開発だったなと思っています。

そのなかで、創業2年目の時にQAエンジニアとしてmiisanが入社したことが転機になりました。開発スピードを維持しながらも、プロダクトの品質向上にはプロセス整備が不可欠だと考えるようになったんです。陸上競技でいえば「短距離走」から「長距離走」へと、開発のスタイルを変えていくタイミングになりましたね。

miisan 私が入社した頃は、チーム一丸となってプロダクトをローンチさせようとする熱気がありました。しかし、その一点に集中しすぎており、持続可能性のようなものは考えられていない印象でした。

プロダクト開発は「1発の打ち上げ花火」ではなく「マラソン」なので、健全性や安全性を担保した持続可能な開発体制を構築しなくてはなりません。そこで、入社当初から開発プロセスの継続的な改善に取り組んできたという背景があります。

加えて、サービスの品質作りには組織の健全性も影響すると考えているため、プロダクト・プロセス・組織の3つをスコープに捉えて活動してきました。とはいえ、当時の開発組織はほぼ1つのチームしかなかったため、私はプロダクトの中にがっつり入り込む形で改善活動を推進していましたね。

麻柄 3年目を迎える頃には、フルタイムのメンバーが主体になってきたことでプロダクトの品質が安定してきました。その一方で、今度は生産性の向上が重要課題となり、徐々にチーム分割など組織全体の最適化が進んでいきました。

具体的には、プロダクト開発を担当するチームと、裏側の基幹システムを開発するチームに分かれてそれぞれがスクラムを回す体制になりました。

そして4年目の2024年からは、事業の成長率を維持しながらもさらに組織をスケールさせていくために、さらなる構造改革に踏み切りました。開発組織が100人規模となるような未来を見据え、より再現性のある体制の構築に向けた動きを本格化しています。

「組織の拡大」「開発のスピード」を両立するための組織体制

麻柄 新しい開発組織の大きなコンセプトとしては、機能開発を担う小さなスクラムチームがどんどん増えていくような方向性を描いていました。というのも、スタートアップの初期フェーズのように、5〜10人ほどの小さなチームが目標に向かって集中して動いていくときが一番スピードが速いじゃないですか。

当たり前ですが、30人規模の大きなチームではミーティングをするにも非効率で、意思決定が遅れがちです。そこで、目標達成に向かって自律的に動ける少人数のチームを増やしていくことで、「組織の拡大」と「開発のスピード」を両立することを目指していました。

しかし当然ながら、チームが増えることで横断的に取り組むべき課題や、組織的な仕組みが必要になる場面が出てきます。

例えば採用、インフラやSREといった技術基盤、社内外への技術的な発信。さらには組織のカルチャー醸成や評価制度、育成の仕組みづくりなど、チームの独立性を活かしつつ、全体として一貫した方向性で成長していけるような体制を整えることが大切だと考えていました。

▼令和トラベル社の組織設計の構想

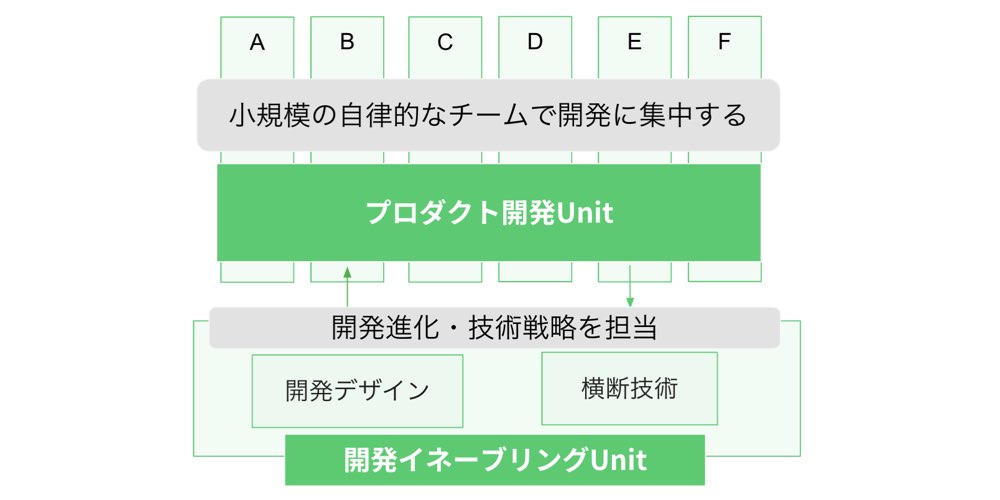

麻柄 そこで2024年の5月に「開発イネーブリングUnit」を立ち上げ、開発組織の体制を1Unitから2Unitに変更しました。

麻柄 そこで2024年の5月に「開発イネーブリングUnit」を立ち上げ、開発組織の体制を1Unitから2Unitに変更しました。

開発イネーブリングUnitは、iOSやAndroid、バックエンドなど各領域を横断して技術的な支援を提供するほか、技術的な検討を行ったり、全体的な技術課題やテーマを整理・解決したりする役割を担っています。

▼2024年5月時点での組織体制

miisan 当時は、事業を伸ばすために組織が今と同じやり方でスケールするのか? と、薄々限界を感じていたタイミングでした。

miisan 当時は、事業を伸ばすために組織が今と同じやり方でスケールするのか? と、薄々限界を感じていたタイミングでした。

そこで開発イネーブリングUnitを立ち上げ、Tech Lead陣と協力しながら、技術基盤、リリースサイクルやデプロイ、ブランチ管理のやり方まで、これまでやってきたことをすべて見直しました。

かなりタイトなスケジュールで変えたので、直近でいうと一番大きな改革でしたし、「なぜそんなに急に変えるのか」という疑問もあったかと思います。ですが、痛みが伴う期間が長ければ長いほど辛いと思うので、なるべく短い期間で変えきって、早めに成功体験を積んでいくことを意識していました。

麻柄 技術的な側面での大きな変化の1つとしては、リリース頻度の見直しが挙げられます。

もともと、ネイティブアプリにおいてはストアの審査が必要なため、毎日のリリースは現実的ではありません。そこで「週に1回、火曜日をリリース日とする」というルールを定め、Web側やバックエンドAPI側もそれに合わせて開発していたんです。

しかし、今後の組織拡大を見据えるなかで、1週間分のコミットをまとめてリリースするスタイルでは、コンフリクトが増えたりリリース規模が肥大化してリスクが高まる懸念がありました。そこで、Webとバックエンドについては「準備が整った時点で即リリースする」という方針に切り替え、1日複数回のリリースが可能な開発環境や基盤を整備しました。

その結果、この半年間でリリース頻度は爆発的に上がり、バックエンド品質の向上にも繋がりました。これは今後の組織拡大を見据えたときに重要な一歩を踏み出せたと思っています。

採用、組織づくり、技術広報などを統括する新しい横断チームも

miisan 変革後の体制で約半年間の運用を続け、結果として、短期間で開発イネーブリングUnitを立ち上げた時に目指した状態をある程度作りあげることができました。

ただ、優先度の高い技術課題を解決できた一方で、将来を見据えて開発組織そのものを支援するような役割を担えきれていないという課題も感じました。

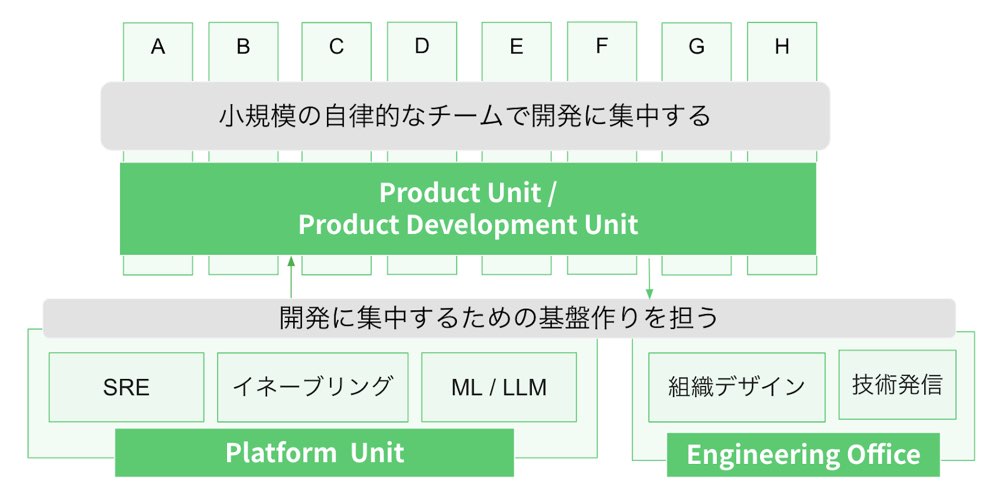

そこで2024年10月からは、、さらなる進化を目指してより横断的にプロダクトと組織を支援できる体制を作るためにUnitの編成をアップデートしました。

▼2024年10月〜の組織体制

麻柄 その1つが、miisanが中心となって活動してくれている「Engineering Office」です。採用や技術広報、評価制度の構築、カルチャーイベントの運営など、組織の基盤作りにつながるさまざまな活動を行っています。

麻柄 その1つが、miisanが中心となって活動してくれている「Engineering Office」です。採用や技術広報、評価制度の構築、カルチャーイベントの運営など、組織の基盤作りにつながるさまざまな活動を行っています。

miisan 「Engineering Office」のミッションは、主に3つです。

まず1つ目は、採用活動を通じて仲間を増やしていくこと。2つ目は組織拡大に応じて必要とされる内部の基盤を整えること。 そして3つ目が、エンジニアリングカルチャーの醸成です。

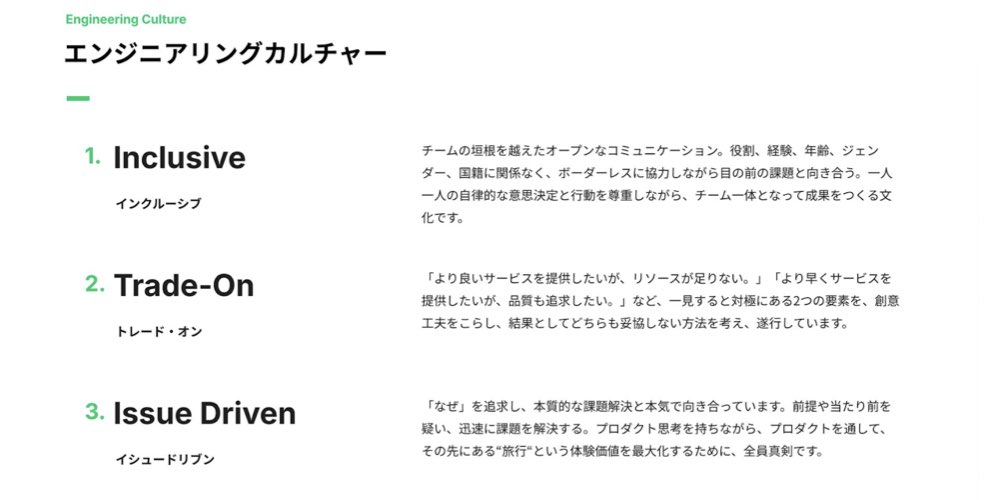

2024年10月の事業戦略キックオフでは「令和時代を代表する、テックカンパニーになるための”Day1”」というエンジニアリングビジョンを掲げました。

令和トラベルのエンジニアリングカルチャーである「Inclusive・Trade-On・Issue Driven」をこれからも体現し続けることができれば、強いエンジニア組織は作れると信じています。

▼令和トラベルのエンジニアリングカルチャー

miisan 「テックカンパニー」として当たり前に求められる高い水準の技術力を体現し、さらにはそれを自分たちの知見だけに留めず社外へ積極的に発信することで、エンジニア業界全体へも影響を与えられる存在になることを目指したい。そういった礎を作っていく、新たな変革のつもりでした。

miisan 「テックカンパニー」として当たり前に求められる高い水準の技術力を体現し、さらにはそれを自分たちの知見だけに留めず社外へ積極的に発信することで、エンジニア業界全体へも影響を与えられる存在になることを目指したい。そういった礎を作っていく、新たな変革のつもりでした。

他にも、具体的な取り組みとしては、組織拡大を見据え、オンボーディング制度をこの1年間で大きくアップデートしてきました。

「令和トラベルのエンジニアとして活躍するために必要なものは何か」を分解し、その1つとして挙げられた「旅行」という事業ドメインに関するコンテンツなど、入社後早期にパフォーマンスを発揮してもらうためのカリキュラム提供も始めました。

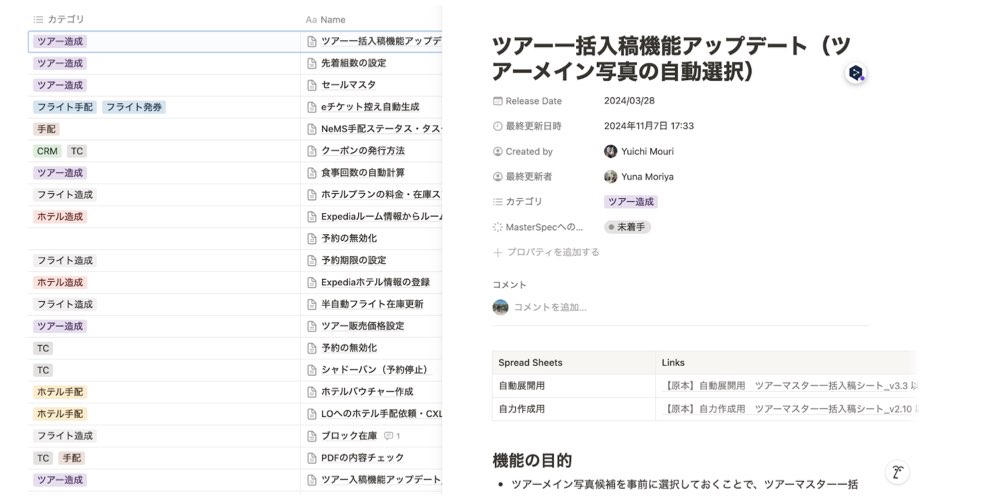

▼実際のオンボーディングコンテンツの一部

miisan 空港やホテルの仕組み、それらの価格設定の背景など、旅行のドメインは非常に奥深いのが特徴で、これらに対する理解がないと思い描いた問題解決をするのが難しいんですよね。そのため、ドメインに対する深い理解をエンジニアリングと結びつけるような取り組みを進めています。

miisan 空港やホテルの仕組み、それらの価格設定の背景など、旅行のドメインは非常に奥深いのが特徴で、これらに対する理解がないと思い描いた問題解決をするのが難しいんですよね。そのため、ドメインに対する深い理解をエンジニアリングと結びつけるような取り組みを進めています。

最近入社したメンバーからは「過去の職場と比べても、オンボーディングが最も充実している」と高評価をいただいていて、良い成果につながっていると感じています。

麻柄 また、個人の成長に伴走するためのピープルマネジメントにも取り組んでいます。具体的には、半期ごとに個人目標を設定し、それに基づいて毎月1回、上長と進捗状況を確認し合う仕組みです。これにより、目標達成についての認識齟齬を未然に防ぎ、ズレが発生しないようにしながら、評価制度にも紐づけるようにしています。

人材育成については、半年に一度のスパンで実施している「人材開発会議」で、各チームのマネージャーがメンバーの現状を共有し、どのように育成すべきか、必要なサポートは何かについて議論しながら決めています。

スタートアップではマネジメントが形骸化してしまいがちですが、こうした取り組みを通じて大手企業やメガベンチャー並みの高い水準を早い段階から構築することで、「メンバーが成長しやすい組織文化」を形成できるように心がけていますね。

「流通総額と時価総額で1兆円」という高い目標に挑んでいく

miisan この1年、組織基盤を作るうえで「周りを巻き込む」ことを意識して活動してきました。課題に関心を持ちそうなメンバーに積極的に権限移譲したことで、自分は技術広報や採用活動など、中長期目線の投資により集中でき、目の前のことだけでなく、大局を見据えた動きを大胆に進められるようになりました。とても良い変化だったと感じています。

今後はタイミングを見極めながら、組織デザインの進化に向けた新たな挑戦をしたいと考えています。

現状、スタートアップとして即戦力を重視し、中途採用にフォーカスしていますが、未来の組織のあり方を考えるとそれだけでは不十分です。令和トラベルのエンジニアらしいカルチャーを体現する人材を育成するために、新卒採用の実施や、多国籍なチームの形成も視野に入れています。

また、エンジニア職における女性比率の向上も重要な課題です。この半年間、採用活動に本気で取り組んだ結果、優秀なエンジニアが多数増え、組織拡大は予定通り進みました。しかし、全社レベルでは女性比率が30%を超えている一方で、エンジニアで絞ると男性が圧倒的に多く、女性比率は低いままです。

具体的な戦略を持って、多様な人材を採用するための取り組みをやり切れなかったと振り返っています。意識するだけでは社会の構造をそのまま反映してしまうと学びました。

私が参加する社外コミュニティには、想像以上に優秀な女性エンジニアが多く、それぞれの環境で奮闘しています。しかし、令和トラベルの認知度はまだ十分ではありません。私たちが多様性を大切にし、女性が活躍できる環境であることを知ってもらえたら嬉しいです。

▼令和トラベル社のオフィス

miisan 令和トラベルは創業当初からDEI Promiseを掲げ、DEIの考え方を大切にしてきました。旅行というサービスの特性上、100人いれば100通りの旅行の形があります。それを踏まえても、同質性の高い組織より、多様な意見が集まる組織でありたいと考えています。それが結果的に良いものづくりにつながると思います。

miisan 令和トラベルは創業当初からDEI Promiseを掲げ、DEIの考え方を大切にしてきました。旅行というサービスの特性上、100人いれば100通りの旅行の形があります。それを踏まえても、同質性の高い組織より、多様な意見が集まる組織でありたいと考えています。それが結果的に良いものづくりにつながると思います。

組織が拡大する中で、価値観もさらに多様化していくでしょう。互いの意見を認め合い、歩み寄りながら、それぞれが働きやすく、やりがいを持てる環境を作っていきたい。そのためにも、エンジニア組織に限らず、会社全体で引き続き取り組んでいきます。

麻柄 これから100人規模の開発組織を目指すにあたっては、まだまだ解決すべき課題が多くあります。よって、まずは組織基盤をしっかりと整え切ることが最優先です。

そして、代表の篠塚が言っている「流通総額と時価総額、両方で1兆円規模を目指す」という高い目標を達成するために、グローバルに通用する高い水準の強いチームを作ることに挑戦していきたいですね。(了)