- フリー株式会社

- CTO

- 横路 隆

60万事業所のデータを武器に。freee社CTOが語る「全社AI駆動化戦略」とは

生成AIやAIエージェントの導入が企業に広がり、多くの組織が既存サービスの価値向上を目指している。

しかし、単にAIをサービスに組み込むだけでは表面的な改善にとどまり、ビジネスに大きなインパクトを与えるほどの成果を上げることは難しい。重要なのは、企業が保有するデータを戦略的に活用し、AIに適切なコンテキストを与えることだ。

「スモールビジネスを、世界の主役に。」をミッションに掲げ、「freee会計」や「freee人事労務」など、だれもが自由に経営できる統合型経営プラットフォームを開発・提供するフリー株式会社(以下「freee」)。同社は、2025年7月より「AIネイティブカンパニー」への変革を掲げ、「顧客価値の最大化」と「業務の生産性向上」を両輪とするAI活用に取り組んでいる。

具体的には、社内の誰もが利用できるLLM基盤を自社で開発し、すべてのAIアプリケーションがこのプロキシ経由で稼働する統合環境を構築。これにより、60万事業所に及ぶ顧客のリアルなビジネスデータを全社員が戦略的に活用できる体制を整えている。

今回は、同社の共同創業者であり、現在はCTOとして全社のAI推進を管掌する横路 隆さんに、同社のAI活用戦略や、サービス価値を最大化するための具体的なアプローチについて詳しく話を伺った。

AIは「顧客価値」と「業務生産性」向上のキードライバーになる

私は新卒でソニー株式会社に入社し、エンジニアとしてキャリアをスタートしました。その後、現在のCEOである佐々木に出会い、2012年にfreeeを共同創業しました。

創業時から「スモールビジネス向けに、テクノロジーを使ってベストな働き方を提供し続ける」ことをアイデンティティとし、お客さまの業務を徹底的に自動化することで、人間ならではの「マジ価値(=本質的な価値)」の創造に集中できる環境づくりを目指してきました。

しかし、これまでは技術的な制約もあり、「freeeが提示するやり方に沿ってもらえれば自動化できる」というレベルにとどまっていたんです。本当の意味で社会インフラとしての役割を担っていくためには、より多くの人にスムーズに導入してもらう工夫が必要でした。

そんなタイミングで登場したのが、生成AIやAIエージェントでした。これらの技術によって、これまで扱いが難しかった非構造的なデータや業務を柔軟に処理できるようになり、freeeが長年構築してきた自動化フレームとシームレスに統合することが可能になったのです。

弊社は以前よりAI活用を進めてきましたが、生成AIに関しては2年ほど前から本格的に注力してきました。「顧客価値の最大化」と「業務の生産性向上」という2つの側面で活用を進めた結果、AIこそがキードライバーになるという確信を得ることができたんですね。

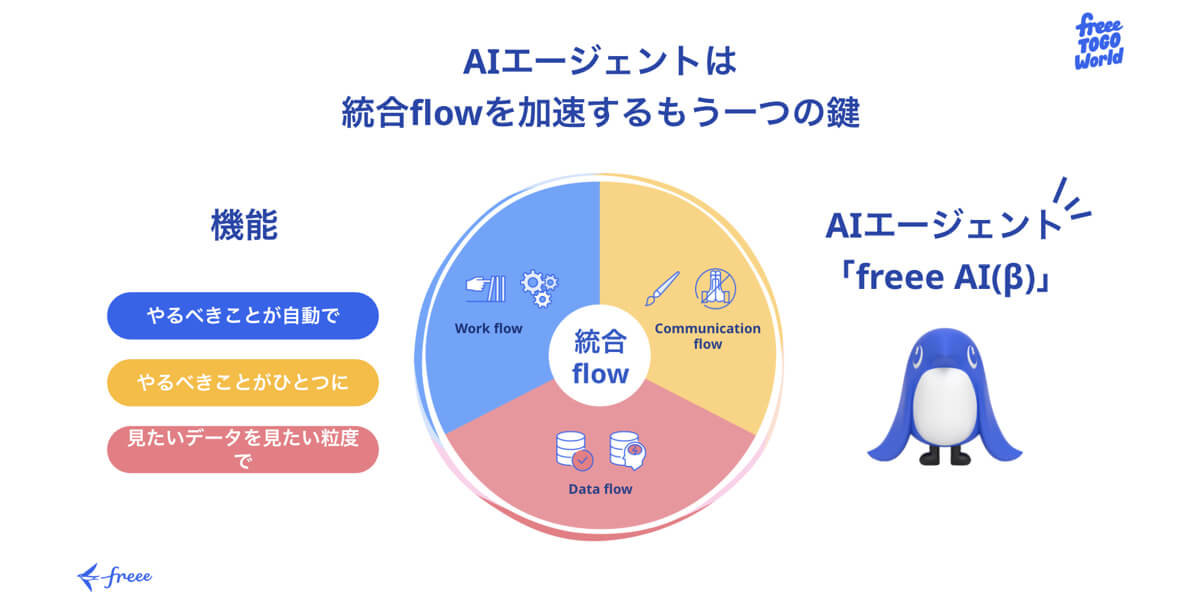

こうして、freeeのAIエージェント機能「freee AI(β版)」の提供を2025年5月からスタートさせました。

これは、経費精算や年末調整、請求書発行、勤怠管理、マネージャーの工数管理などの各プロダクトにAI技術を活用し、創業時から継続してきた設計思想を組み合わせたフレームワーク「統合flow」を、お客さまの「経営パートナー」へ進化させることを目指しています。

さらに今年の7月からは「AIネイティブカンパニーへ」の移行を進めており、全社OKRに紐付けてAI活用を推進しているところです。

さらに今年の7月からは「AIネイティブカンパニーへ」の移行を進めており、全社OKRに紐付けてAI活用を推進しているところです。

私は、AIの進化に伴って、顧客価値と生産性の両輪が向上していくことが重要だと考えているため、全社のデータ・組織を変革する「全社AI駆動化」の取り組みを、オーナーシップを持って推進しています。

最近では、さまざまなAI関連のイベントに登壇したり、他社の活用事例を聞いたりしていますが、弊社のAIの取り組みはトップレベルにあると思っていて。詳細や技術的な内容はお伝えできないこともありますが、今回は、AIネイティブカンパニーを目指す本気の取り組みの一部をご紹介させていただきます。

方針としては、まず社外に向けては、AI新機能の早期リリースによる革新的な顧客体験の提供、社内においてはAIチャットの利用促進や、AIツールの活用による業務時間の削減、ノウハウの属人化解消、AIコーディングの全社的な本格導入などを目指してスタートしました。

現在ではAIチャットの利用は当たり前になり、より高度なAIワークフローやAIエージェントの構築と活用に取り組んでいます。また、ほぼ全エンジニアがAIコーディングツールを日常的に使用している状況です。

AIに最適なデータ環境を構築する「コンテキストエンジニアリング」

私たちは60万事業所に及ぶお客様のリアルなビジネスデータを武器にAI機能の開発を進めてきましたが、技術検証と価値検証のそれぞれで課題があると感じています。

まず技術検証については、実際に試すまで精度や実現可能性が読めないケースが多く、「やってみないと分からない」という不確実性が非常に高いという特徴があります。

従来のSaaS開発では完成イメージをある程度明確にできるため、「3ヶ月後までにAの機能を開発して、半年後にはBの機能を開発する」といったように、機能追加の順番を時間軸で区切るマイルストーンベースの計画手法が中心でした。一方、AI機能の開発では、「この機能の精度が80%に達したら次の機能を開発する」というように成果ベースでの進め方になるため、開発スケジュールの予測が難しくなります。

そこで従来の計画手法を見直し、まずは仮説を立て、サクセスクライテリア(具体的な成功条件)を明確に定めた上で「3週間でここまで開発し、精度を試す」といった短期スプリントを繰り返すアプローチを採用しました。

こうした短期スプリントでの検証を重ねながら、試してみて価値があることに自信を持てた場合は、AIワークフローやシングルエージェントとして本格的に実装していく方針をとっています。

しかし、AI機能を開発する際のボトルネックは、「LLMがリクエストに応じた最適なコンテキストを取得・処理し、どれだけ精度高く応答できるか」という点です。

幸い、GeminiやNotebookLMといったツールはすでに数百万トークン規模のロングコンテキストを扱うことが可能なため、まずは手動でコンテキストを整えて、これらのツールで初期検証を行うことから始めています。

このときに重要になるのが、AIエージェントに最適なデータ環境を構築する「コンテキストエンジニアリング」と呼ばれるテクニックです。

具体的には、まず各AIエージェントがアクセスできる場所にデータを配置し、その上でAIが理解しやすい形式に変換します。例えば、主要AIツールの多くはマルチモーダル対応ですが、画像をそのまま読み込ませると精度が7〜8割程度まで低下するリスクがあるため、重要な情報はMarkdownやテーブル形式などテキストベースで整形するといった形です。

要するに、各AIエージェントに対して「何の情報が必要で、どのような形式で提供すべきか」を設計し、それぞれが担当領域で最高のパフォーマンスを発揮できる環境を整えることが精度の向上につながるということです。さらに、その精度に関して「どの段階で、どう測るか」を早い段階から定義し、最初から作り込みすぎないことも重要なポイントですね。

AIによる自動評価と人間による評価を分け、提供価値を検証

一方、顧客向けの価値検証では、「開発中のAI機能が本当に顧客のニーズに合致しているか」「AIの精度向上に伴い、ユーザー体験をどう進化させるべきか」といった点を見極めながら、開発を進める必要があります。

こうした課題に対して注目しているのが、「フォワード・デプロイド・エンジニア(FDE)」という手法です。

これは、AIに精通したエンジニアが顧客の現場に直接入り込み、顧客自身が気づいていないニーズを掘り起こしながら、その場でプロトタイプを即座に作ることで、顧客ニーズとの合致度をリアルタイムで確認できるアプローチです。現場の課題を深く理解した上で、実装から運用、改善までを行える点がメリットです。

freeeが支援するスモールビジネスは本当に多様で、1社ごとに異なる課題を抱えています。大企業であればバックオフィスツールも個別にカスタマイズすることは資金的に可能だと思いますが、小規模事業者は予算が限られているため、そのようなツールに潤沢な投資をすることは現実的ではありません。

そのため、freeeでは多様な業種・業態ごとの固有課題に対して解決策を提供することで、スモールビジネスの方々の課題解決に取り組んでいます。こうした背景から、FDEのような現場密着型のアプローチは、私たちにとって重要なミッションの一つだと考えています。

このように、さまざまな工夫を凝らしながらAI機能を開発してきたわけですが、その「成功」の基準については、まだ明確な答えを見つけられていません。給与計算のように正解が決まっているタスクはAIが自律的に判定できますが、「お客様の課題が解決したか」といった定量化しにくい部分は人間の判断が不可欠です。

そこで現在は、AIによる自動評価と人間による評価を組み合わせたパイプラインを構築し、定性面と定量面の両方で評価を行っています。

AIは自らのアウトプットに対するフィードバックを元に自律的に改善を重ね、軌道修正していくことで、次のレベルに進化するといわれています。そのため、現段階から評価の粒度を可能な限り細かく設定し、継続的な改善サイクルを回すことで、顧客価値と業務生産性を最大化できるアーキテクチャをデザインしておくことが重要だと思います。

「LLM Proxy」でコンテキストの分散問題を解決し、AI活用を推進

ここからは、社内でのAI活用の取り組みについてお伝えできればと思います。私たちは、AIネイティブカンパニーを目指すべく、「AIが担うべき領域」と「人間にしかできない仕事」を分けながら、全社業務のAI駆動化を進めています。

これまでカスタマーサポート業務でAIチャットボットを導入したほか、営業ではZoomでの商談を全て記録・文字起こしし、その分析から改善策を導き出すなど、各チームで取り組みを行ってきました。

そして、次のステップとして全社規模でのAI活用を推進していますが、あらゆる業務をAI駆動化しようとするといくつかの課題が浮上します。

先述したように、AI機能を開発する際には「どのようなコンテキストをAIに与えるか」が重要です。日々の企業活動や顧客とのやり取りで生まれる膨大な情報を、どこに保存し、どのツールで効率的に活用できるようにするかという設計が、成功の鍵を握っています。

しかし、例えば、コミュニケーションツールの「Slack」はコンテキストを生み出す場として優れていますが、サードパーティー製のツールはAPIコール数の制限などにより、コンテキストがツールの中に閉じ込められてしまう可能性があります。すると、他のツールのコンテキストと統合できなくなってしまう。

まず、この課題を解決するために行ったのが、データパイプラインの整備です。さらに、社内の誰でも利用できるLLM基盤として「LLM Proxy」を開発しました。これは全社のAIツール利用を一元管理する仕組みで、すべてのAIアプリケーションがこのプロキシ経由で稼働するようになっています。

これにより、誰がどのツールをどれだけ使い、どんなアウトプットを出しているかが可視化されます。マネージャー陣はもちろん、現場のメンバーも閲覧でき、AIを活用できていない人には適切なフィードバックを行い、積極的に活用して高い成果を出している人は周りから称賛されるという仕組みと文化の両輪で推進した結果、アウトプットの量と質が大幅に向上し始めています。

重要なのは、AIのモデル選定に過度にこだわるのではなく、まずはコンテキスト設計に注力し、それを土台としたシステム構造や運用プロセスを構築することです。このようなアーキテクチャは単なる技術の話ではなく、組織体制や業務プロセス全体に関わるため、明確なビジョンを持って全社で推進することが成功の秘訣だと思いますね。

「AI駆動開発チーム」と「AI特区制度」で全社導入を目指す

私たちは、こうしたAI基盤の構築と運用を効果的に進めるため、「AI駆動開発チーム」を組成しています。主にAI関連ツールの選定や社内展開、必要に応じた新しいツール開発などを担当し、AI駆動化の中核を担っています。

さらに、「AI特区制度」という仕組みも設けています。これは、AIリテラシーを持つ人材を各チームで育成し、AI活用を先行して試せる社内制度です。対象メンバーは認定プロセスを通じてAIの知識やスキルを身につけることで、全社導入前のAIツールをいち早く試せるアーリーアクセス権が付与されます。

この仕組みによって現場目線での実践的な検証を可能にし、導入に向けた課題の発見やノウハウの蓄積につなげています。AI特区での試験利用を経て、ガバナンスや安全性が担保されるツールだと判断された場合に、全社展開する流れですね。

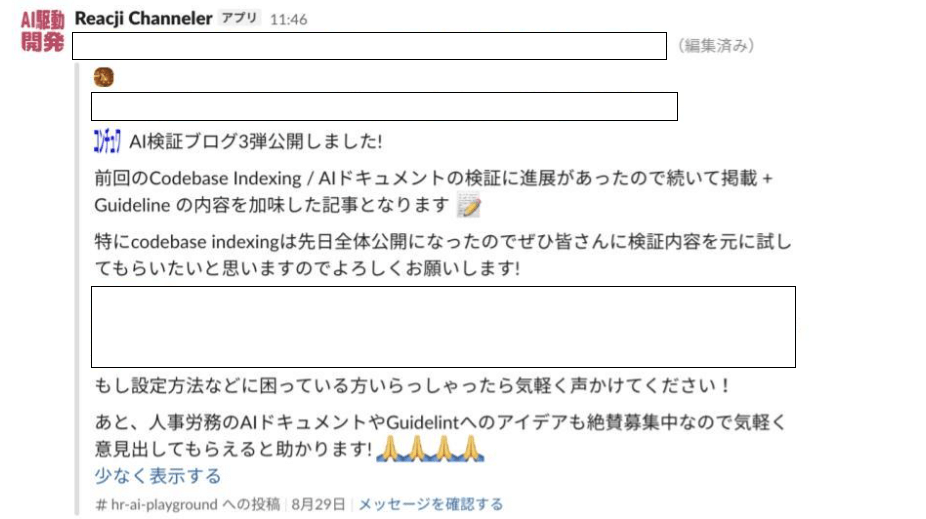

その後は、定性・定量それぞれの面から活用状況をモニタリングしています。メンバーからのフィードバックを回収する方法として、Slack上でメンバーがAIツールの活用ノウハウや創意工夫を投稿すると、他のメンバーが絵文字でリアクションしたのをトリガーに「#コーディングエージェントのノウハウ共有チャンネル」へ自動通知される仕組みを構築しています。

▼「#コーディングエージェントのノウハウ共有チャンネル」上での実際の内容(※同社提供)

こうした取り組みは、良いノウハウは積極的に共有し、みんなで盗んで活かそうという「スティール&シェア」という社内文化に基づいており、他のメンバーの行動喚起やモチベーション向上にもつながっています。

こうした取り組みは、良いノウハウは積極的に共有し、みんなで盗んで活かそうという「スティール&シェア」という社内文化に基づいており、他のメンバーの行動喚起やモチベーション向上にもつながっています。

一方、定量面では先述したLLM Proxyを活用し、各AIツールの利用頻度やタスクごとのトークン消費量など、どのチームがどれくらいAIを活用しているかを分析しています。

しかし、それでもAIをうまく使えない人は出てきます。そこで重要なのは、AIファーストな業務・仕組みづくりと、人材育成を通じて「AIを使うのが当たり前」という文化醸成を両輪で進めることです。

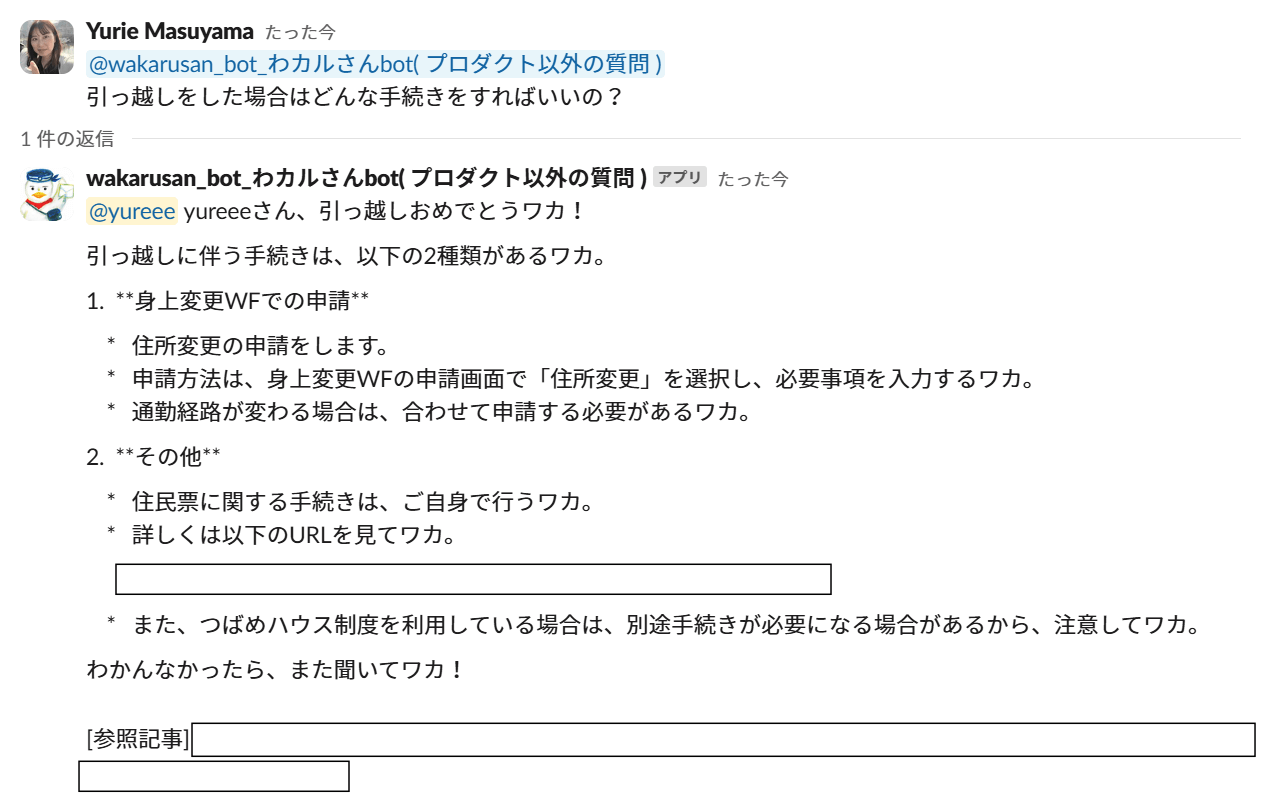

具体的には、入社時のオンボーディングでGeminiやNotebookLMのハンズオンを実施したり、社内向けAIチャットボット「わカルさんbot」の利用フローを設けたりして、AIの利用ハードルを下げる工夫をしています。また、特定の条件を達成したメンバーを「AI開発マニア」と認定する制度を新設しました。さらに、全チームにヒアリングを行う「AI駆動開発Review」を、私も含めてメンバーで持ち回りで行ったりしています。

こうした取り組みにより、日常のちょっとした疑問や業務上の不明点を自然とAIで解決できる環境を整備し、AI利用が当たり前の存在になるよう取り組んでいます。

▼実際のわカルさんbotの利用画面(※同社提供)

真のAI活用には、組織全体での一体的な推進が必要不可欠

私は全社AI駆動化の旗振り役として、社員一人ひとりがボトムアップでAIを活用できる仕組みづくりと、経営そのものをAIで変革するという2つの使命を担っています。

AI活用による変革は、プロダクト開発に限らず、全社の目標設定から戦略、人事・採用、プロセス、営業やマーケティングまで、あらゆる領域で推進していくことが求められます。だからこそ、経営陣にAIやエンジニアリングの知見を持つ人がいることは重要ですし、私自身も覚悟を持って必ずやりきるつもりです。

また、AIは人と同じように「育てる意識」をトップレベルから醸成し、現場からのボトムアップで同時に推進していくことが重要です。そこで最近は、経営陣に対してAIの可能性を実感してもらう取り組みを行っています。

具体的には、組織構造、事業、プロダクト、戦略、ビジネスダッシュボードなど、全社のあらゆるコンテキストを整理し、それらをGeminiに投入してデモを行っています。すると、「まるで新卒を教育している感覚になる」といった声も聞かれるようになりました。

個人的にも、日頃からAIを使いこなすことを意識していて、プライベートでも積極的に活用しています。例えば、自宅のMacには常時稼働するAIエージェントを設置し、メモや気になる情報の自動整理をしてもらったり、家族の属性を理解した旅行先を提案してもらったりしています。

普段からAIと触れることで、「現状のAIは何がどこまでできるのか」「どの部分が鍵になるのか」を肌感覚で理解できますし、これらは仕事におけるAI戦略を考える上で非常に重要な要素です。

改めて、freeeは60万事業所のリアルなデータという他社にはない武器を持ち、AIネイティブなプロダクト開発から全社的なAI活用基盤まで、包括的な取り組みを進めています。私たちの挑戦が、スモールビジネスの成長を支える新たな社会インフラの実現につながると確信しているので、もしご興味がある方がいれば、お気軽にご連絡いただけると嬉しいです。(了)

取材・ライター:古田島 大介

企画・編集:吉井 萌里(SELECK編集部)