- コラボレーター

- SELECK

画像、動画、プログラミングも無料で!超汎用AIエージェントツール「Manus」の使い方

近年、様々なAIツールが登場し、SELECKでも多くのツールの使い方をご紹介してきました。しかし、どのツールが最も使いやすいか、いまだに迷われている方も多いのではないでしょうか…?

そうした中、SNS上でも「汎用性が高い」と注目を浴びているのが、AIエージェントツールの「Manus(マナス)」です。

Manusは単にタスクをサポートしてくれる「AIアシスタント」ではありません。情報収集や画像・動画の生成、ライティング、コード作成、Webサイト制作、ポッドキャスト生成、ブラウザ操作など、ユーザーのタスクを実行する「完全自律型」のAIエージェントです。

2025年8月には、複数のAIエージェントによる並列処理を可能とする「Wide Research」機能が実装されました。これは、100体以上の汎用型AIエージェントが同時にタスクを実行し、幅広い情報源からリサーチを行う機能です。

2025年8月には、複数のAIエージェントによる並列処理を可能とする「Wide Research」機能が実装されました。これは、100体以上の汎用型AIエージェントが同時にタスクを実行し、幅広い情報源からリサーチを行う機能です。

これまで、他のAIツールでも「Deep Research」という名前で幅広くリサーチできる機能はありましたが、Deep Researchは単一または少数のAIが順番に一つのテーマを分析するという点で大きく異なります。

ほかにも、他のユーザーを招待して一緒にコンテンツを生成・編集できたり、定期発生するタスクを事前予約できるなど、Manus独自の機能も豊富に搭載されています。

そこで今回は、Manusの概要から基本的な使い方まで徹底解説していきます!無料でも利用できますので、ぜひ実際に使いながらご覧いただけますと幸いです。

<目次>

- シンガポールの汎用AIエージェントツール「Manus」とは?

- 料金プランとセキュリティについて

- Manusの新規アカウント作成方法

- Manusの画面の見方

- Manusを使ってコンテンツを生成してみましょう

※本記事に掲載している情報は、記事公開時点のものになります。サービスのアップデートにより情報が記事公開時と異なる可能性がございますので予めご了承ください。最新の情報については、Manusの公式サイトをご参照ください。また、記事の内容についてご意見や修正のご提案がございましたらこちらまでお願いします。

シンガポールの汎用AIエージェントツール「Manus」とは?

Manusは、シンガポールのスタートアップ企業Monicaが開発した汎用AIエージェントツールです。2025年3月6日に公開されてから、その優れたリサーチ能力やコンテンツ生成機能が評価され、一時期注目を集めました。

Manusの最大の特徴は、マルチエージェント型のAIエージェントシステムです。ユーザーが指示を入力するだけで、複数のAIエージェントが連携し、情報収集から分析、タスク実行まで一貫して自律的に行ってくれます。

また、他のAIエージェントツールと比較して生成できるコンテンツの幅が広いのも嬉しいポイント。画像や動画、Webサイト、プログラミングコード、スライド資料、インフォグラフィックなど、多岐にわたるコンテンツ制作に対応しています。

改めて、Manusの主な特徴を以下にまとめてみます。

- リサーチ、画像・動画、ライティング、Webサイト、スライド資料、音声コンテンツ、プログラミングコードの生成まで幅広い形式に対応

- テキストコンテンツはその場で編集が可能

- 作成したWebサイトをそのまま一般公開できる

- SNSやExcelなどと連携し、外部ツールでの自動操作が可能

- 処理はクラウド上で行われるため、ブラウザやパソコンを閉じても継続される

- 日本語、英語、中国語、スペイン語など10以上の言語に対応

- Slack、Notion、GoogleカレンダーやGmailなどとの連携が可能

上記以外に、Manusの特徴の中でもユニークだと感じる点を3つほどピックアップしてみました。

1.タスクの事前予約機能

Manusには、定期的に実行するタスクを事前に予約できる機能があります。パソコンやスマートフォンを閉じていても、毎日・毎週・毎月など、予め設定した時間にワークフローを実行し、結果のみ表示してくれるんです。これ、かなり便利じゃないですか…!?

2.データのビジュアライズ化

リサーチした内容や、自身でAIに読み込ませたExcelデータなどを即座にインフォグラフィック化できます。生成された画像データはPDFやスライド、Webページなどの形式でダウンロードが可能です。

3.コラボレーション機能

タスクやプロジェクトごとに他のユーザーを招待できるコラボ機能があります。同時にAIエージェントを活用しながら作業を分担したり、生成されたコンテンツを簡単に共有することが可能です。

料金プランとセキュリティについて

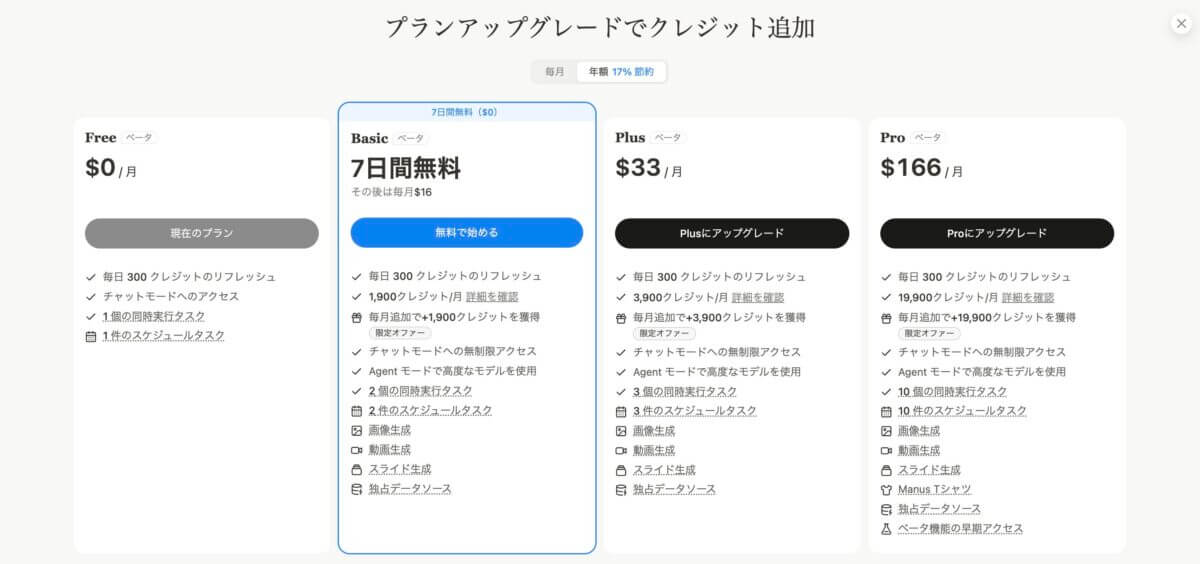

2025年9月時点で、Manusは誰でも無料で利用できます。無料プランでは初回登録時に1300ほどのクレジットが付与され、その後毎日300クレジットが無料で追加される形です。

有料プランは3つのプランが用意されており、それぞれで毎月配布されるクレジット量が異なる形です。

一番安いもので、月額19ドルのBasicプランです。Basicプランは、7日間無料で利用できるキャンペーンも実施されておりますので、まずは無料の範囲内で試した上で、有料プランを検討すると良いでしょう。

最後に、セキュリティ対策についてです。Manusを開発する企業は、中国にルーツを持つスタートアップとされています。その後、国際展開に向けて本社をシンガポールに移転したことが報じられており、アジアや米国など複数の地域に拠点を構えているとされています。

最後に、セキュリティ対策についてです。Manusを開発する企業は、中国にルーツを持つスタートアップとされています。その後、国際展開に向けて本社をシンガポールに移転したことが報じられており、アジアや米国など複数の地域に拠点を構えているとされています。

中国企業として海外市場・投資家からの信頼獲得に難しさを感じたことが、移転の主な理由として挙げられています。シンガポールはデータ保護法制が整っているため、グローバル基準のコンプライアンス対応を意識する姿勢も読み取れます。

上記の理由により、Manusは安全性の高いAIツールと位置付けられますが、個人情報や機密データは控えるといった、AIツール全般に共通して言えることは引き続き注意が必要です。

Manusの新規アカウント作成方法

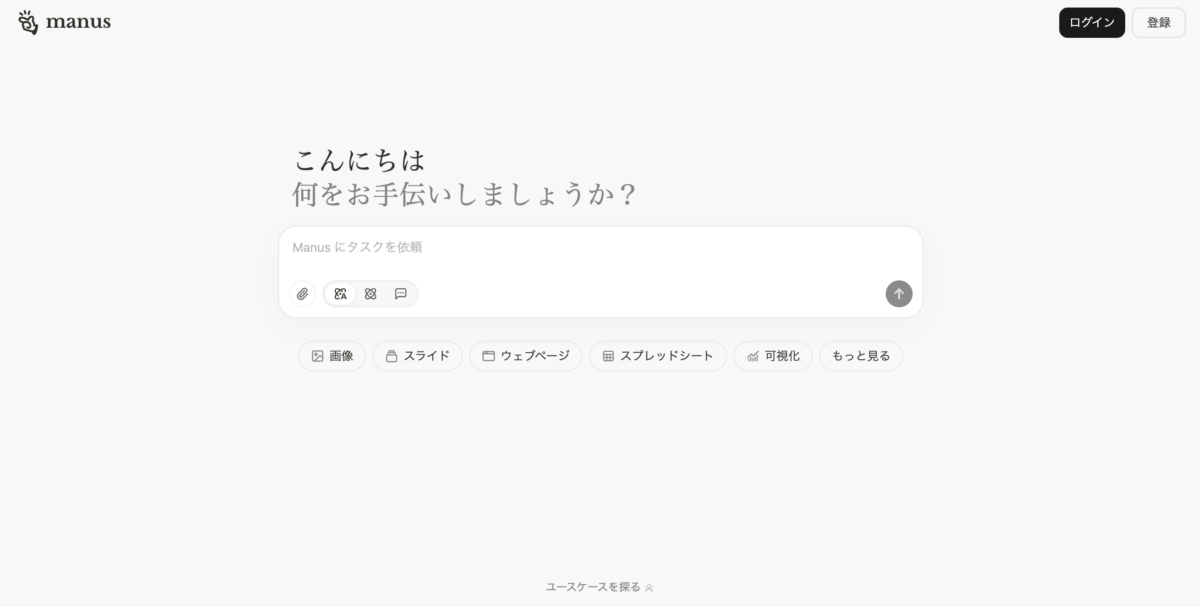

それでは早速、Manusを使ってみようと思います!Manusはブラウザ版だけでなく、モバイルアプリ版も用意されており、AndroidとiOSにそれぞれ対応しています。

まずはアカウントを作成しましょう。Manusの公式サイトにアクセスし、画面右上に表示されている「登録」ボタンをクリックします。

今回は、Googleアカウントでサインアップしました。画面の指示に従って進むと、料金プランの選択画面が出てきます。スキップして、後ほど検討しても大丈夫です。

今回は、Googleアカウントでサインアップしました。画面の指示に従って進むと、料金プランの選択画面が出てきます。スキップして、後ほど検討しても大丈夫です。

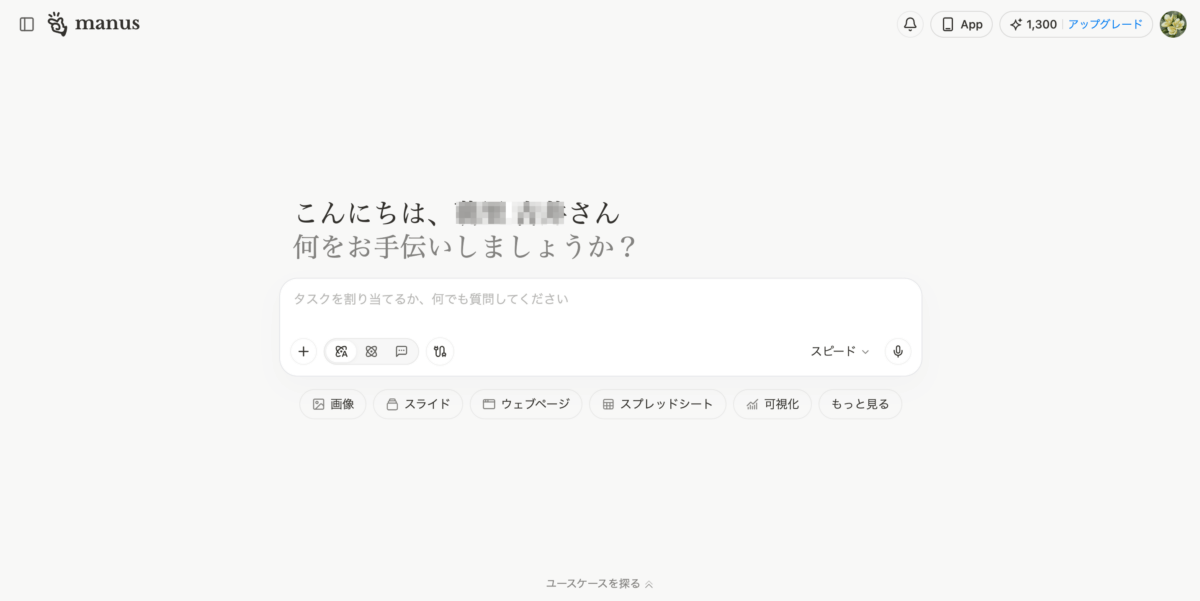

最後に、この画面が表示されたらManusのアカウント登録は完了です!

実際に、Manusではどのような使い方ができるのか気になりますよね。

実際に、Manusではどのような使い方ができるのか気になりますよね。

画面中央下部にある「ユースケースを探る」をクリックすると、ユースケースを「調査」「教育」「プログラミング」といったカテゴリ別に表示してくれます。

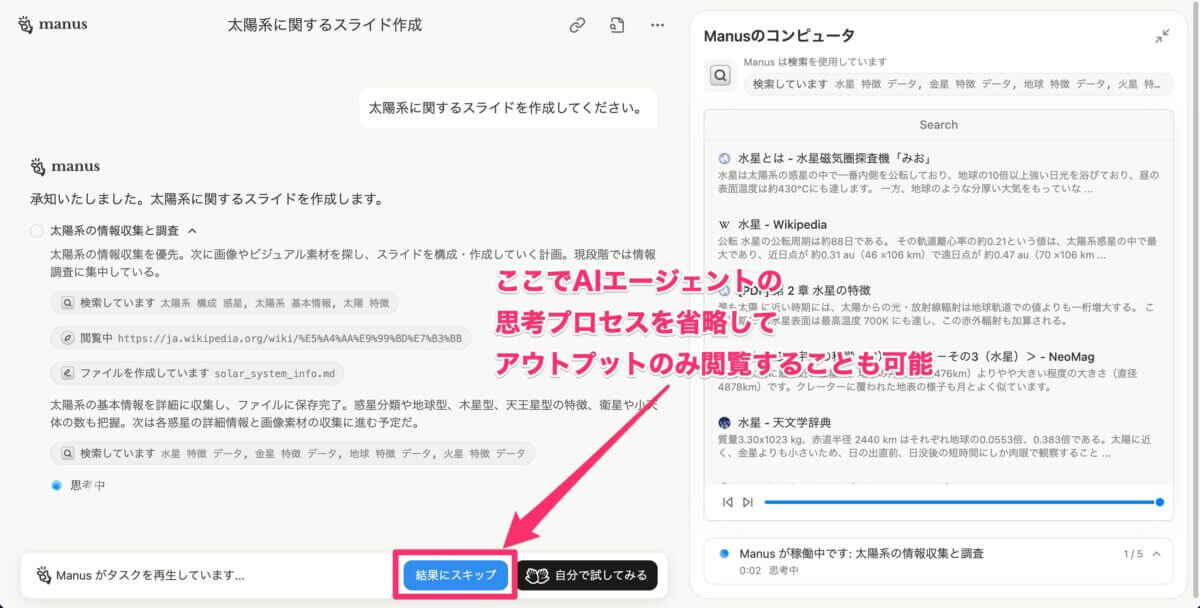

試しに、「太陽系に関するスライド作成」をクリックしてみました。すると、別タブでタスク実行画面が開かれ、AIのスライド生成までの思考プロセスが表示されました。

試しに、「太陽系に関するスライド作成」をクリックしてみました。すると、別タブでタスク実行画面が開かれ、AIのスライド生成までの思考プロセスが表示されました。

Manusは「どのようなステップで思考したか」を閲覧できるリプレイ機能があるため、もし納得いかないアウトプットが出力された際などに、微調整しやすいのもメリットです。

画面下部の「結果にスキップ」のボタンからこのプロセスを省いて、アウトプットをすぐに確認することも可能です。

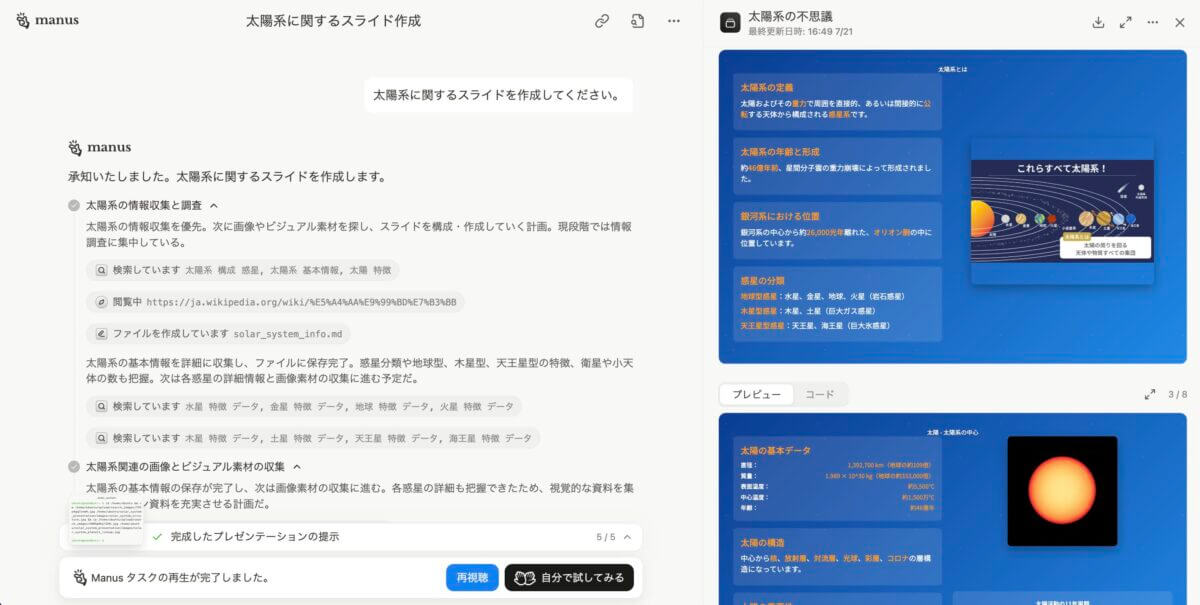

実際に生成されたスライドはこちら。デザイン性もかなり良さそうですね!後ほど、他のAIエージェントツールと成果物を比較してみようと思います。

実際に生成されたスライドはこちら。デザイン性もかなり良さそうですね!後ほど、他のAIエージェントツールと成果物を比較してみようと思います。

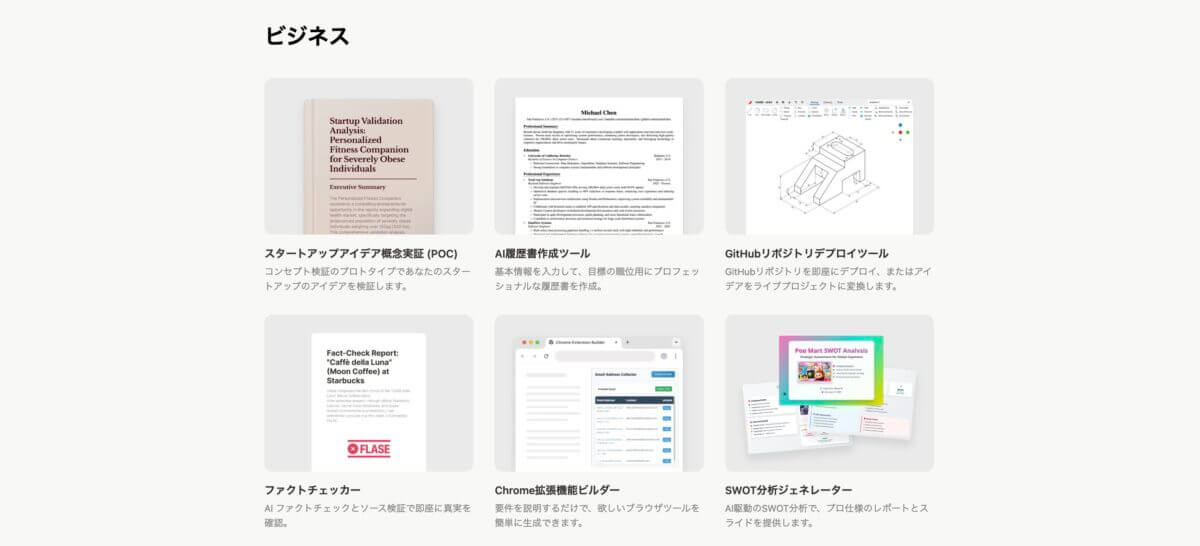

ほかにも、Manusにはプレイブック(指南書)があり、用意されている豊富なテンプレートから選んでコンテンツを生成することも可能です。例えば、ビジネスカテゴリだけでもこのようなテンプレートが用意されています。

ほかにも、Manusにはプレイブック(指南書)があり、用意されている豊富なテンプレートから選んでコンテンツを生成することも可能です。例えば、ビジネスカテゴリだけでもこのようなテンプレートが用意されています。

Manusの画面の見方

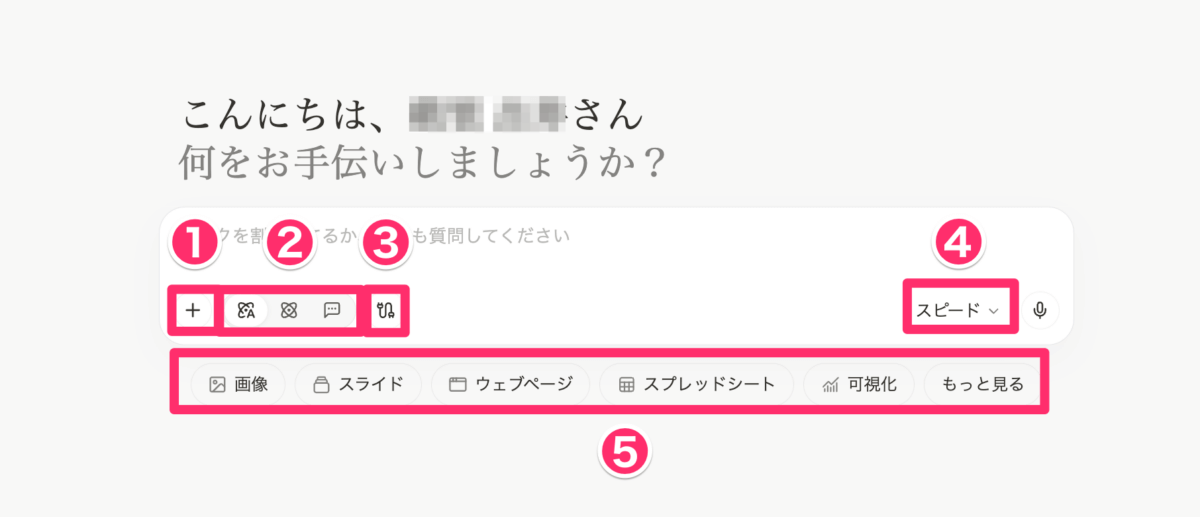

Manusを使う前に、まずは画面の見方からお伝えしていきます。

画面中央のテキスト入力ボックスに、いくつかのボタンが設置されていますので、それぞれ番号順に解説していきます。

- ファイルアップロード

- ローカルファイル、Googleドライブ、OneDrive、Figmaからデータを追加できる

- AIモデルの選択

- 適応型:ユーザーの過去の質問・ニーズに合わせてタスクを実行

- Agent:マルチエージェントが起動(計画・実行・検証)

- Chat:対話しながらタスク実行・提案なども可能

- アプリの接続

- GmailやGoogleカレンダー、GitHubなどと接続できる

- アウトプットスピード

- 速度重視、あるいは品質重視から選択可能

- 生成コンテンツの選択

- 画像、スライド、Webページ、スプレッドシート、オーディオ、Playbookなどから選択できる

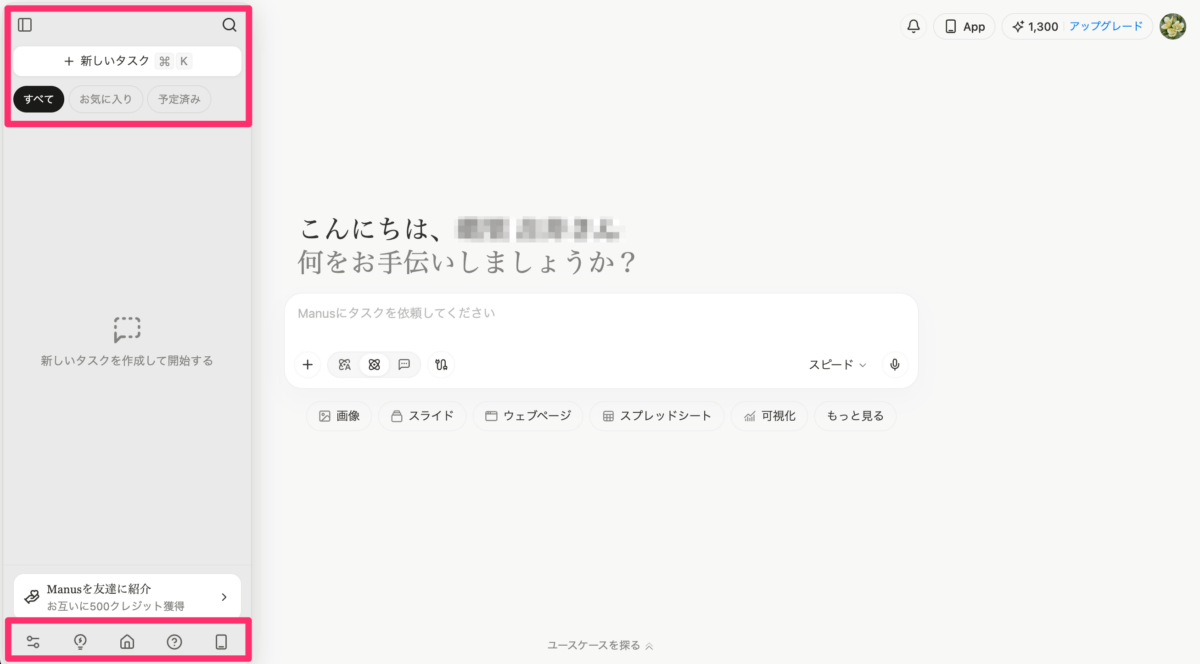

次に、サイドメニューの説明です。

サイドメニューは画面左上のボタンをクリックすると表示され、折りたたんだり、常に表示させたりといった設定が可能です。

サイドメニューは画面左上のボタンをクリックすると表示され、折りたたんだり、常に表示させたりといった設定が可能です。

AIに新規でタスクを依頼したい場合には、メニューの「+新しいタスク」をクリック。「お気に入り」機能もあり、後から見返したいタスクをまとめておくことも可能です。また、先述したタスクのスケジュール機能を使えば「予約済み」のところに表示される形です。

続いて、サイドメニュー下部のアイコンについてです。左から、以下のような機能が搭載されています。

- 設定:言語や通知などの設定、ワークフロー構築、タスクの事前予約が可能

- 知識:ソースとなる情報を学習させることができる

- ホームページ:Manusの公式サイトに遷移

- ヘルプを取得:FAQや使い方など

- iOS/Androidアプリのダウンロード

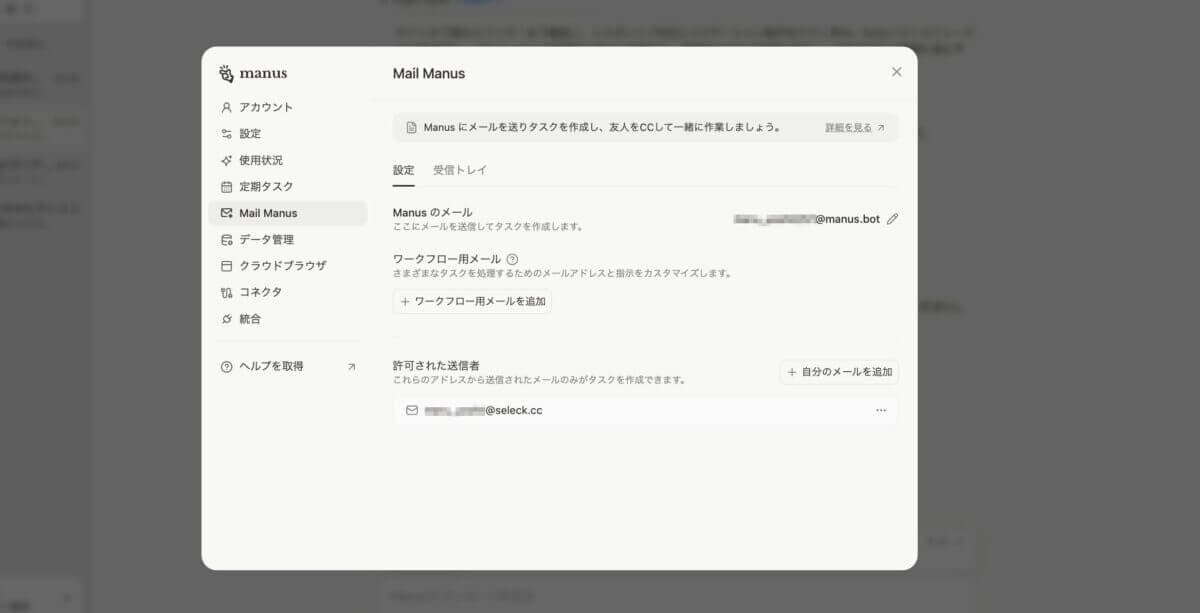

設定に、「Mail Manus」という機能があります。これは、メール連携機能で、日常的に使っているメールアプリから直接AIにタスクを指示・依頼できる仕組みです。

具体的には、「@manus.bot」というドメインの専用メールアドレスが用意されるため、そのアドレスにメールを送るだけで指示がAIタスクに変換される形です。メールには、PDFや画像などの添付ファイルも追加できます。

また、先述したタスクの事前予約機能も「設定」から行えます。メニューの「定期タスク」をクリックすると入力フォームが表示されますので、必要事項を埋めるだけです。

また、先述したタスクの事前予約機能も「設定」から行えます。メニューの「定期タスク」をクリックすると入力フォームが表示されますので、必要事項を埋めるだけです。

Manusを使ってコンテンツを生成してみましょう

それでは早速、Manusを使ってみようと思います!まずはAIチャット機能を試した上で、「画像」「スライド資料」「Webサイト」「ポッドキャスト音声」の4つを生成してみようと思います。

1.AIチャット

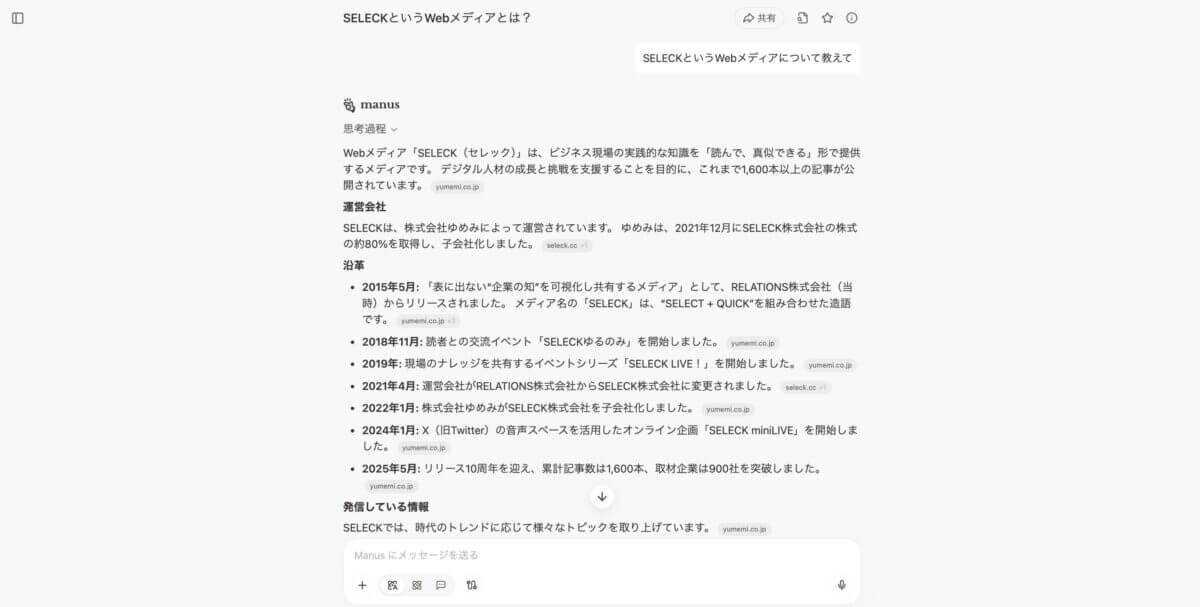

まずはAIチャットから。「SELECKというメディアについて教えて」と入力してみたところ、以下の内容を表示してくれました。

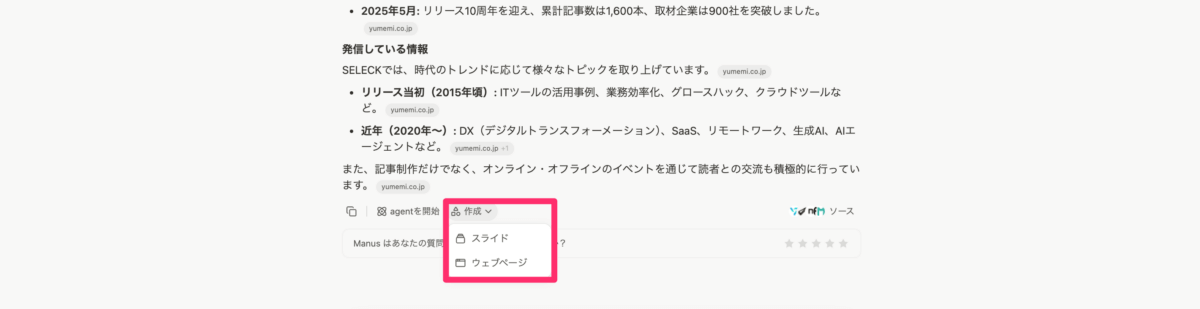

全体的に情報は合っている気がしますし、要点をすっきり整理してくれているように思います。画面を下にスクロールすると、「作成」というボタンが表示されているのですが、ここからリサーチ内容をスライドやWebページに変換することが可能です。

全体的に情報は合っている気がしますし、要点をすっきり整理してくれているように思います。画面を下にスクロールすると、「作成」というボタンが表示されているのですが、ここからリサーチ内容をスライドやWebページに変換することが可能です。

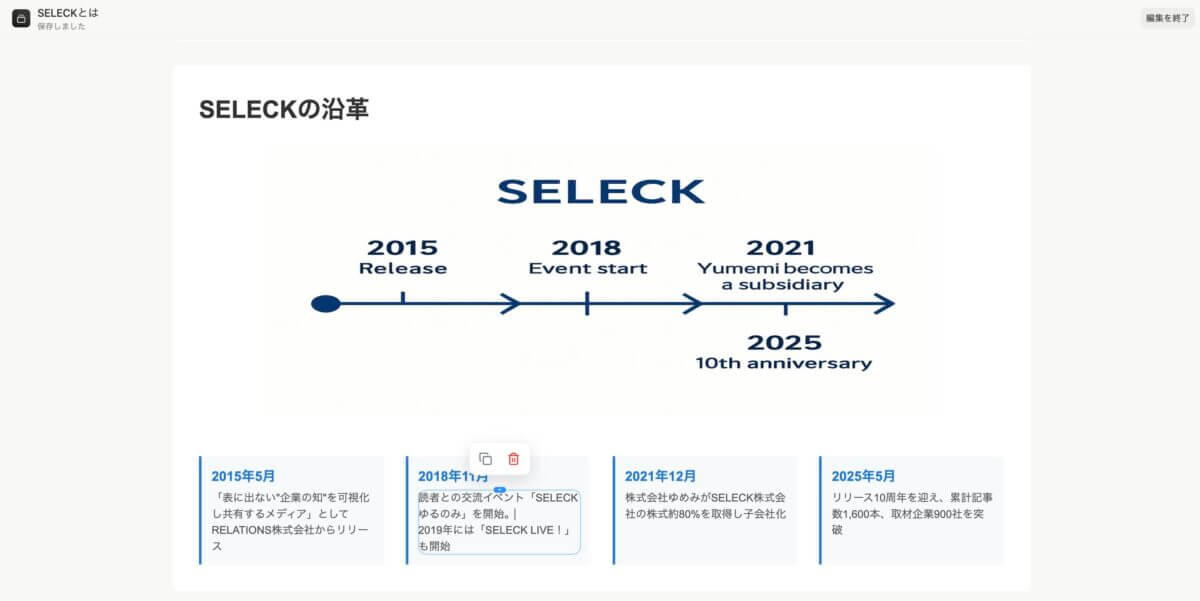

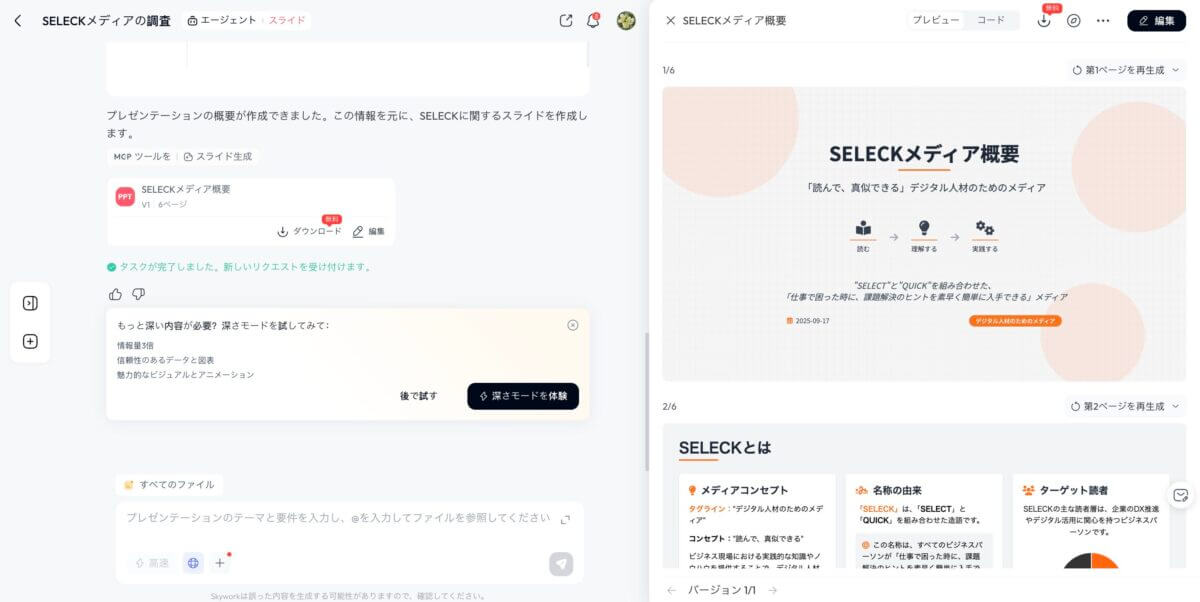

試しに、「スライド」を選択してみました。待つこと約5分。スライドが生成されました!が、謎な人物の写真が挿入されていますね…!(笑)ロゴも違うものが挿入されています。

試しに、「スライド」を選択してみました。待つこと約5分。スライドが生成されました!が、謎な人物の写真が挿入されていますね…!(笑)ロゴも違うものが挿入されています。

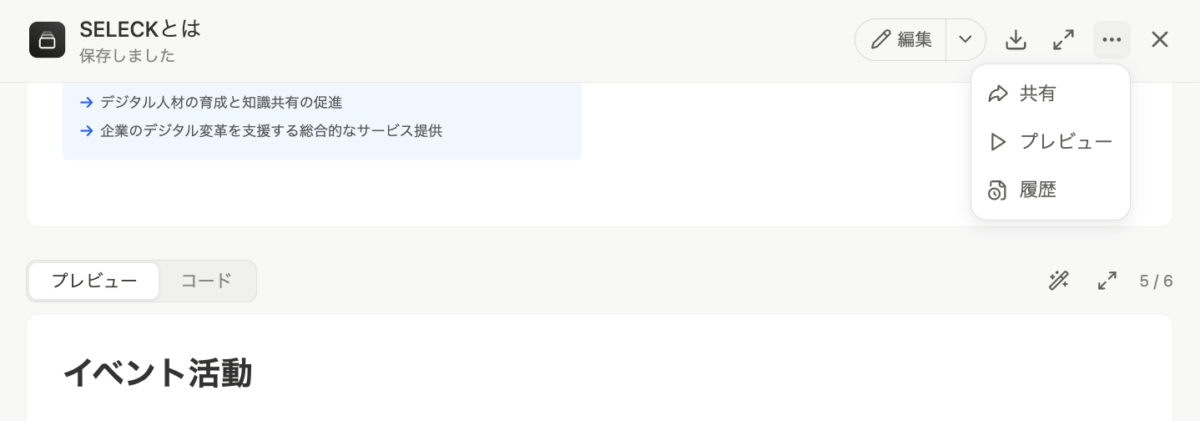

画面右上の「編集」ボタンをクリックすると、下図のような編集画面に遷移し、画像を入れ替えたり、テキストを修正したりといった作業が可能です。Manus上で可能なのは、非常に便利ですね!

画面右上の「編集」ボタンをクリックすると、下図のような編集画面に遷移し、画像を入れ替えたり、テキストを修正したりといった作業が可能です。Manus上で可能なのは、非常に便利ですね!

生成したスライドは下記の形式でのダウンロードが可能です。

生成したスライドは下記の形式でのダウンロードが可能です。

- PPTX

- Googleスライド

- Google Drive

- OneDrive

また、URLでのシェアも可能です。画面上部の「共有」をクリックするとURLを生成でき、「自分だけ」「招待した人のみ」「URLを知っている人全員」など公開範囲も設定できます。こちらから生成されたスライドをチェックしてみてください。

そして、筆者個人として「これは便利…!!!」と感じた機能をお伝えします。画面右上の「・・・」をクリックすると、「共有」「プレビュー」「履歴」の3つのメニューが表示されます。

まず、プレビュー機能に関しては、クリックすると画面表示の状態になり、そのままプレゼンをスタートできます。社内プレゼンやちょっとしたセミナーなどの際に使えそうですね!

まず、プレビュー機能に関しては、クリックすると画面表示の状態になり、そのままプレゼンをスタートできます。社内プレゼンやちょっとしたセミナーなどの際に使えそうですね!

そして、「履歴」がとてもありがたい機能で、過去の編集履歴を時間で区切って表示してくれるんです。もし間違えて修正してしまったり、コラボ機能活用時に誰かが資料を触ってしまったりしてもワンクリックで復元可能です。

最後に、スライドの内容やデザインを他のAIツールと比較するために、スライド生成に強いと言われているAIエージェントツール「Skywork」でも同じプロンプトを入力してみました。

Skyworkで生成されたスライドは下図のとおり。こちらからもご覧いただけます。

あくまで筆者個人の感覚ですが、使った感想を以下にまとめました。

あくまで筆者個人の感覚ですが、使った感想を以下にまとめました。

- 情報の網羅性

- Skyworkは人気コンテンツなどもリサーチしてくれており、全体的に網羅性が高い。また、リサーチした内容をもとに「メディアとしての価値」をまとめてくれるなど、SELECKとは何か?をうまく表現してくれている

- スライドの情報設計

- スライドの枚数自体はSkyworkの方が少ないが、写真やイラストではなく、簡単なアイコン程度に留め、全体的にコンパクトに情報がまとまっている。また小見出しの付け方・切り口がわかりやすい

- スライドのデザイン

- 多様なテンプレートから選べるのはManus。また、図解やイラストがあった方がわかりやすい場合は、画像生成機能があるManusの方が向いているかも

- ビジネス系のスライドであまりデザイン性を重視しない場合は、Skyworkのシンプルさでも十分

総じて、筆者としてはSkyworkの方が使いやすいという印象でした。ぜひ皆さんも試してみてくださいね。

▼Skyworkの使い方はこちらで解説しています

資料作成に最強!スーパーAIエージェント「Skywork」の使い方。5つの専門型エージェントも搭載 – SELECK

2.画像

次に、画像を生成してみようと思います!テキストでプロンプトを入力するだけでなく、画像のスタイルを選択できるのも嬉しいポイントですね。

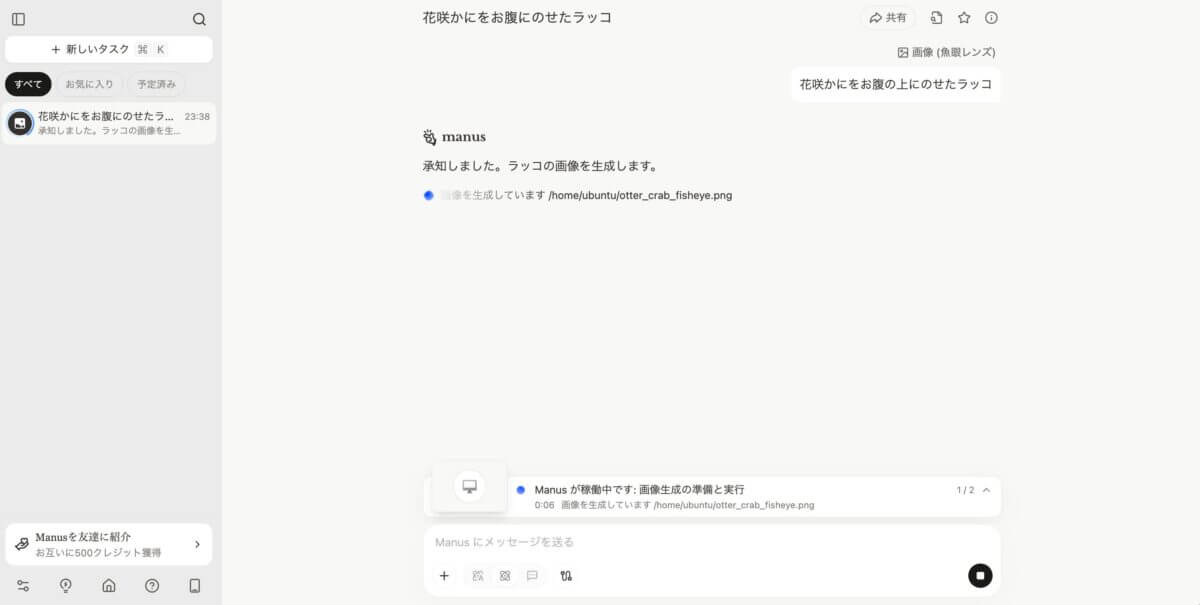

試しに「花咲カニをお腹の上にのせたラッコ」と入力し、難易度の高そうな「魚眼レンズ」のスタイルを選んでみました。生成中はこのような画面。

試しに「花咲カニをお腹の上にのせたラッコ」と入力し、難易度の高そうな「魚眼レンズ」のスタイルを選んでみました。生成中はこのような画面。

待つこと約30秒。生成された画像がこちらです!耳に何か飾りをつけているのが気になりますが…カニがかなりリアルに表現されています(笑)。画像は「png」の形式でダウンロードできます。

待つこと約30秒。生成された画像がこちらです!耳に何か飾りをつけているのが気になりますが…カニがかなりリアルに表現されています(笑)。画像は「png」の形式でダウンロードできます。

実験的に、ChatGPTに「花咲かにをお腹の上にのせたラッコを、魚眼レンズ風で作成して」と入力してみました。

実験的に、ChatGPTに「花咲かにをお腹の上にのせたラッコを、魚眼レンズ風で作成して」と入力してみました。

ラッコの色味、住んでいる地域などに差が出ましたね。ChatGPTの方が、日本で見かけるラッコっぽいかも…?

ラッコの色味、住んでいる地域などに差が出ましたね。ChatGPTの方が、日本で見かけるラッコっぽいかも…?

3.Webサイト

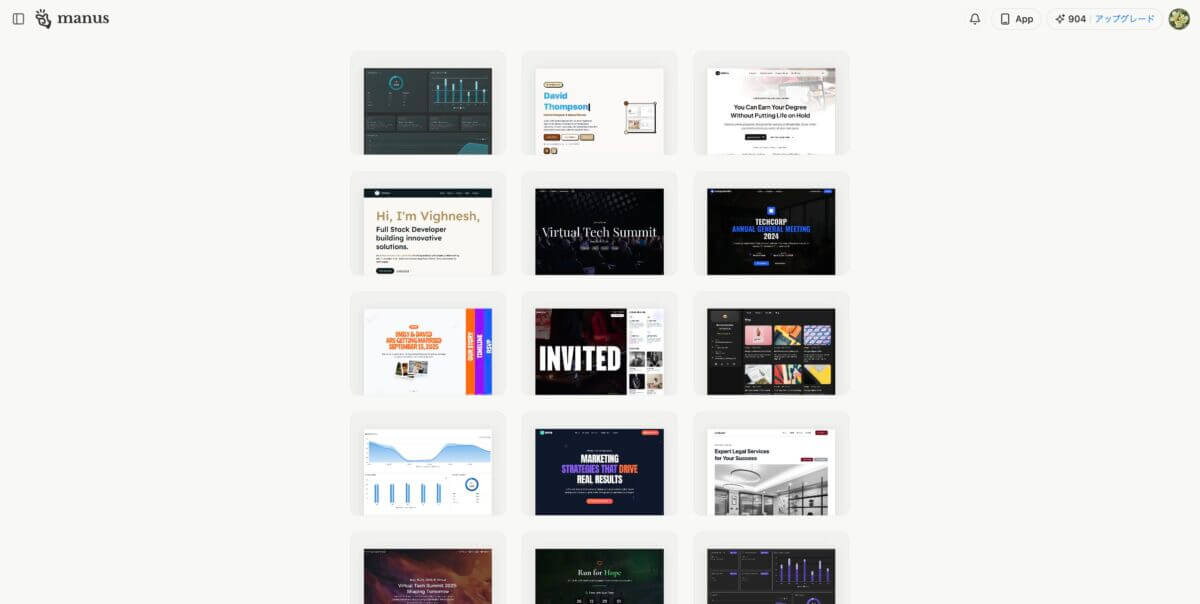

次に、Webサイトを生成してみましょう!こちらもかなり豊富なテンプレートが用意されているので、ここから選んで制作していくことも可能です。

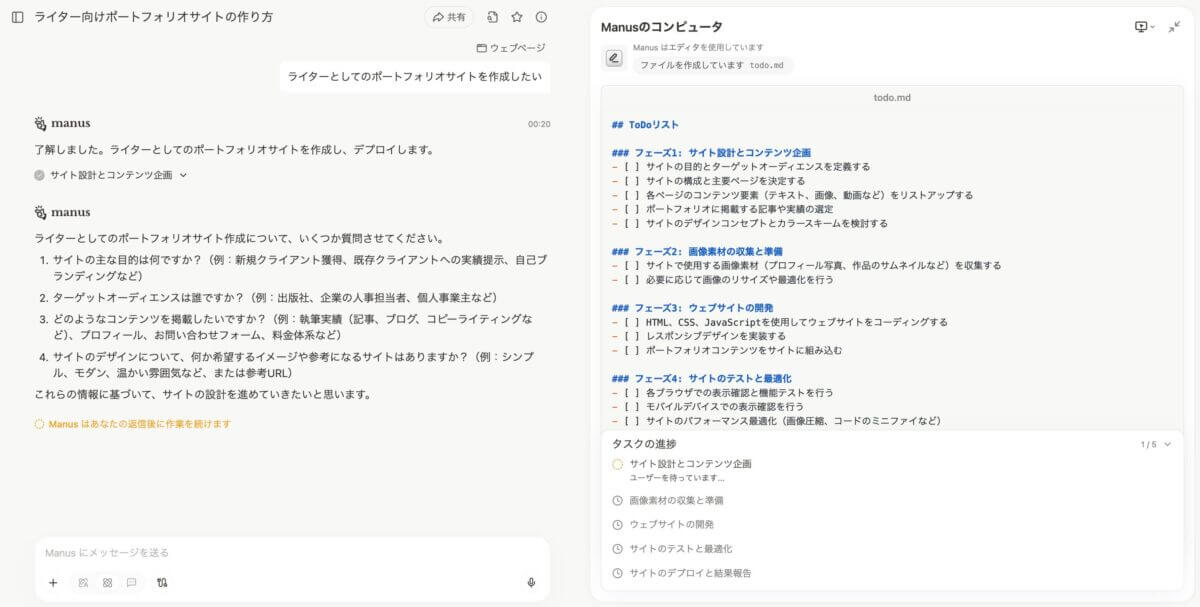

今回はテンプレートは選ばずに、「ライターとしてのポートフォリオサイトを作成したい」と入力してみました。

今回はテンプレートは選ばずに、「ライターとしてのポートフォリオサイトを作成したい」と入力してみました。

すると、作成にあたり必要な質問を4つほど提示してくれました。その後回答すると、さらに追加で2つほどの質問がありました。何度か対話を繰り返す形のようです。

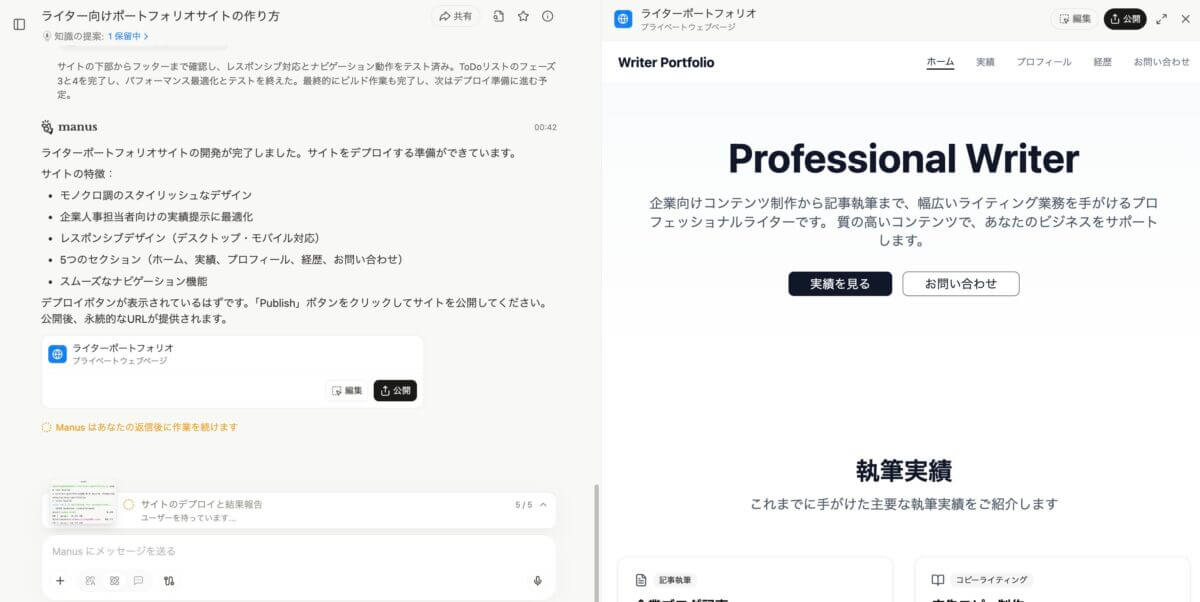

待つこと約10分。入力した要望通りにページを作ってくれている印象があります。こちらもスライド生成時と同じように、右上の「編集」ボタンから文言やデザインなど修正できます。

待つこと約10分。入力した要望通りにページを作ってくれている印象があります。こちらもスライド生成時と同じように、右上の「編集」ボタンから文言やデザインなど修正できます。

実際にクリックしてみると…なんと!一瞬でWebページが完成しました。これはすごい…!!!!公開までできてしまうのは超便利ですね。簡単なサービスサイトであれば一瞬で制作できてしまいそうです。サイトはこちらからご覧いただけます。

実際にクリックしてみると…なんと!一瞬でWebページが完成しました。これはすごい…!!!!公開までできてしまうのは超便利ですね。簡単なサービスサイトであれば一瞬で制作できてしまいそうです。サイトはこちらからご覧いただけます。

なお、Webサイト生成機能ではデザインツールの「Figma」とも連携ができるようです。Figmaでデザインしたものを、そのままAIにコーディングして実装してもらう…といった使い方ができそうです。

なお、Webサイト生成機能ではデザインツールの「Figma」とも連携ができるようです。Figmaでデザインしたものを、そのままAIにコーディングして実装してもらう…といった使い方ができそうです。

4.音声(ポッドキャストなど)

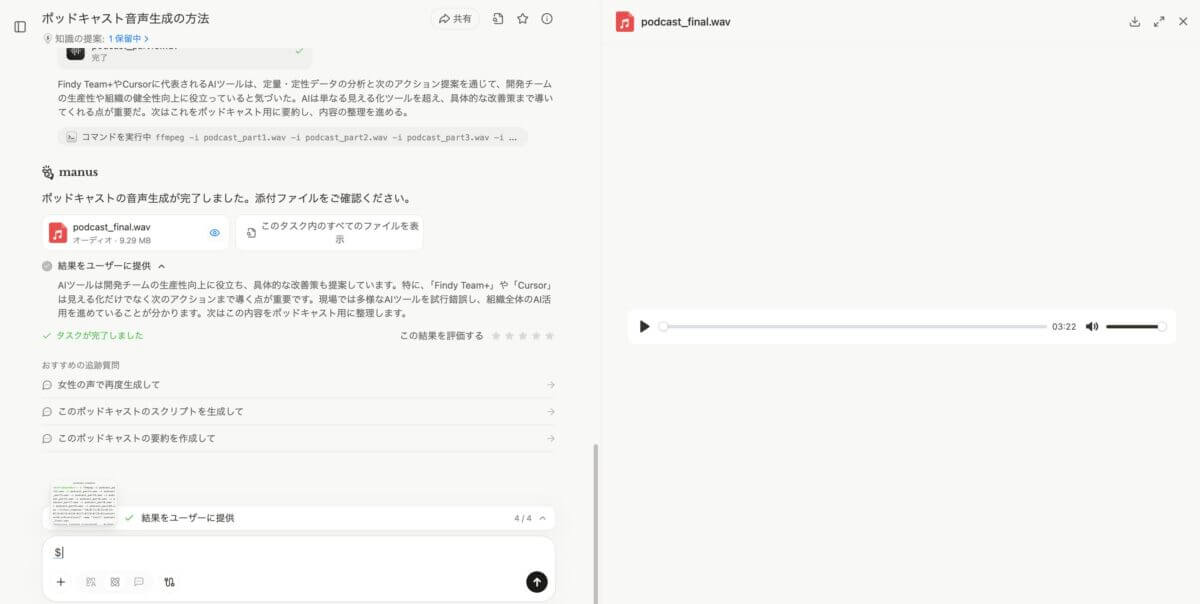

最後に、音声の生成を試してみましょう!SELECK miniLIVEの書き起こし記事のURLと一緒に「この記事の内容をもとに、ポッドキャスト番組のような音声を生成してください」と入力してみました。

生成されたのは、約3分ほどの日本語音声のポッドキャストです。実際に聞いてみると、構成が少し変だったり、日本語特有のイントネーションが表現されていなかったり…といった細かい部分が気になってしまいました。今後の改善に期待です!実際の音声は以下から試聴いただけます。

生成されたのは、約3分ほどの日本語音声のポッドキャストです。実際に聞いてみると、構成が少し変だったり、日本語特有のイントネーションが表現されていなかったり…といった細かい部分が気になってしまいました。今後の改善に期待です!実際の音声は以下から試聴いただけます。

おわりに

いかがでしたでしょうか。今回はManusの概要から具体的な使い方までお伝えしてきました。

使えば使うほど、魅力にハマっていく、そんなツールかと思います。どの汎用AIエージェントツールを日常使いするか、悩んでいる方はぜひ一度使ってみてはいかがでしょうか。(了)