- コラボレーター

- SELECK

AIとの対話でアプリを開発!「バイブコーディング」を徹底解説【おすすめツール7選】

昨今、AI技術の急速な進化により、ソフトウェア開発の現場に大きな変化が起きています。

これまでプログラミングには専門的なコーディングスキルが必須でしたが、今や誰でもアプリケーション開発が可能になる時代が到来しているのです。

そうした中、非エンジニアでも気軽にアプリを開発できる手法として注目を集めているのが、「バイブコーディング(Vibe Coding)」です。

元Tesla、元OpenAIのAI研究者であるアンドレイ・カルパシー氏が2025年2月に提唱したこの概念は、「こんなアプリがほしい」という要望をAIに自然言語で伝えるだけで、実際に動作するソフトウェアを生成してくれるという画期的なアプローチです。

バイブコーディングは、多くの企業が直面している「エンジニア不足」「開発コストの高騰」「アイデア実現までの時間の長さ」といった課題を根本から解決するかもしれません。

そこで今回は、バイブコーディングの概要から導入のメリット、活用事例までお伝えしていきます。ぜひ最後までご覧ください。

<目次>

- 自然言語でアプリを開発できる「バイブコーディング」とは?

- 「バイブコーディング」が注目されている背景

- 「バイブコーディング」特有の体験と技術的基盤

- 【事例5つ】「バイブコーディング」で開発されたアプリケーション

- 「バイブコーディング」導入のメリット・デメリット

- 【ツール7選】「バイブコーディング」におすすめのツール

- 「バイブコーディング」導入における注意点

※本記事に掲載している情報は、記事公開時点のものになります。各ツールのアップデートにより情報が記事公開時と異なる可能性がございますので予めご了承ください。最新の情報については、各ツールの公式サイトをご参照ください。また、記事の内容についてご意見や修正のご提案がございましたらこちらまでお願いします。

自然言語でアプリを開発できる「バイブコーディング」とは?

「バイブコーディング(Vibe Coding)」とは、自然言語によるAIとの対話を通じて、ソフトウェア開発を行う新しい手法です。

「バイブコーディング(Vibe Coding)」とは、自然言語によるAIとの対話を通じて、ソフトウェア開発を行う新しい手法です。

これまでのソフトウェア開発では、要件定義や仕様書・設計書の作成といった長い準備プロセスを経てから、開発者が一行一行コードを書き、デバッグを繰り返しながら機能を実装するという流れでした。

一方、バイブコーディングでは、「こんな感じのものが作りたい」といった感覚的な指示(”バイブ”)を自然言語で伝えるだけで、AIが意図を汲み取って実際に動作するコードを生成し、技術的な実装まで担ってくれるのが特徴です。

例えば、「家計簿アプリを作って」「レスポンシブデザインで見栄えをよくして」といったように、日常的な言葉でAIに指示を出すイメージです。

先述のカルパシー氏は自身のX(旧Twitter)の投稿で、バイブコーディングを次のように表現しています。

「”バイブ”(感覚)に完全に身を委ね、指数関数的な進化を受け入れ、コードが存在することすら忘れてしまう新しいタイプのコーディング」

これまでもAIツールでコード生成は可能でしたが、それらはあくまで「コーディング・アシスタント」として、開発者の指示に従ってバグ修正やコード補完を行う補助的な役割がメインでした。

しかし2024年後半以降、AIエージェントが開発プロセス全体を主導するツールが登場し、従来のアシスタント機能を超えた「対話による開発」が現実のものとなったのです。

これにより、従来は数週間かかっていた開発が数日で完了したり、マーケターやデザイナーなどのプログラミング未経験者でもアイデアを簡単に形にできたりと、開発スピードの劇的な向上と開発の民主化が同時に実現しています。

「バイブコーディング」が注目されている背景

なぜ今、バイブコーディングがこれほど注目を集めているのでしょうか。その背景には、いくつかの要因があります。

なぜ今、バイブコーディングがこれほど注目を集めているのでしょうか。その背景には、いくつかの要因があります。

まず、日本を含む多くの国でIT人材不足が深刻化しており、従来の「エンジニアを大量採用して開発力を強化する」というアプローチでは限界を迎えています。企業は限られた人材で、より効率的な開発を実現する必要に迫られています。

また、スタートアップや新規事業開発では、限られた資金と人材で迅速に開発することが求められます。特に、競合他社との差別化を図るためには、アイデアの着想から実際のサービス提供までの期間をいかに短縮できるかが重要です。

こうした時代の要請に応える形で、バイブコーディングという革新的な開発手法が注目を集めているのです。

一方で、考慮すべき重要な課題もあります。詳細は後述しますが、バイブコーディングには「技術的負債が生まれやすい」「予期しない脆弱性が含まれるセキュリティリスク」「リリース前にはベテランプログラマーによるレビューが不可欠」など、様々な課題が存在します。

そのため現時点では、プロトタイプ制作やPoC(概念実証)の文脈、個人情報を扱わない小規模アプリケーション開発での活用に留めることが推奨されています。しかし、AI技術の発展によってこうした制約は徐々に解決され、活用可能性は今後さらに広がっていくと考えられます。

「バイブコーディング」特有の体験と技術的基盤

ここでは、AI技術を用いた従来の開発手法と比較するために、バイブコーディングならではの特徴を2つご紹介します。

ここでは、AI技術を用いた従来の開発手法と比較するために、バイブコーディングならではの特徴を2つご紹介します。

まず一つは、AIとの継続的な対話が求められる点です。一度指示を出して終わりではなく、「もう少しボタンを大きくして」「色を青にして」といった修正も自然言語で伝えながら、リアルタイムで調整を繰り返していきます。

また、エラー対応も簡単になりました。カルパシー氏が「エラーメッセージをコピペするだけで大抵は直る」と表現したように、従来のようなデバッグ技術に頼らず、エラー内容をそのままAIに伝えるだけで解決策を得られます。

そしてもう一つは、開発者の「感覚」や「直感」から始まるという点です。従来のAI駆動開発が、事前に定義された要件をAIに効率よく実装させるのに対し、バイブコーディングは「なんとなくこんな感じのものがほしい」という曖昧なアイデアから出発し、対話を通じて徐々に形にしていく点で異なります。

そのため、AIに「完全に身を委ね」ながら、プログラミング初心者でも技術的課題を解決しつつ開発を進められることが、バイブコーディングの大きな特徴となっています。

こうしたバイブコーディングの体験を実現するには、従来のAI技術に加えて、プロジェクト全体のコンテキスト理解や開発環境との深い統合技術、そしてAIモデル自体のコーディング性能の向上といった、開発ワークフロー専用の技術基盤が不可欠です。

2025年に登場したGPT-5やClaude Opus 4.1といった最新のAIモデルは、企業で発生する現実的なプログラミング課題を測定する「SWE-bench Verified」において、それぞれ65.0%、74.5%という高い成功率を記録しました。これは従来モデルを大幅に上回る性能であり、こうした技術進歩がバイブコーディングの実用性を支えているのです。

【事例5つ】バイブコーディングで開発されたアプリケーション

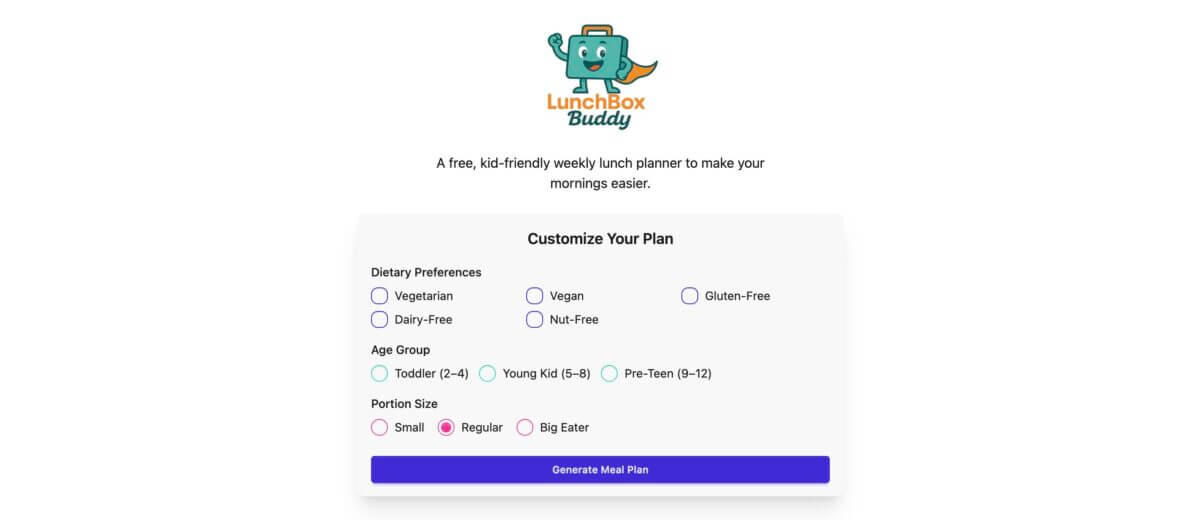

1.コラムニスト Kevin Roose氏が開発した「LunchBox Buddy」

2025年2月、New York TimesのコラムニストであるKevin Roose氏は「LunchBox Buddy」を発表。これは、冷蔵庫の中身をアップロードするとランチのメニューを提案してくれるというアプリです。

2025年2月、New York TimesのコラムニストであるKevin Roose氏は「LunchBox Buddy」を発表。これは、冷蔵庫の中身をアップロードするとランチのメニューを提案してくれるというアプリです。

同氏は10代の頃にWebサイトを構築した経験はあるものの、コードを書いた経験は一切なかったといいます。そうした中、Cursor、Replit、Boltなどのツールを活用し、実装を進めたそうです。

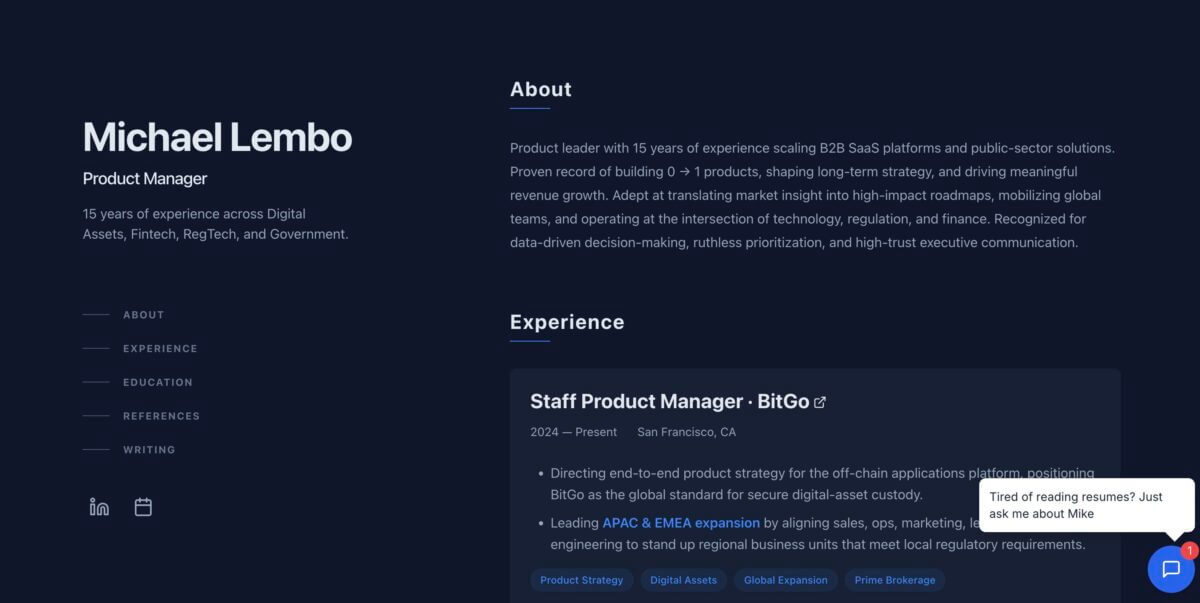

2.Michael Lembo氏のポートフォリオサイト

BitGoのプロダクトマネージャーであるMichael Lembo氏は、Lovableを活用してポートフォリオを制作しています。

BitGoのプロダクトマネージャーであるMichael Lembo氏は、Lovableを活用してポートフォリオを制作しています。

ページ内には、チャットボット機能が実装されており、サイト訪問者はこのチャットを通じて、同氏の経歴、スキル、プロジェクト実績について質問できます。

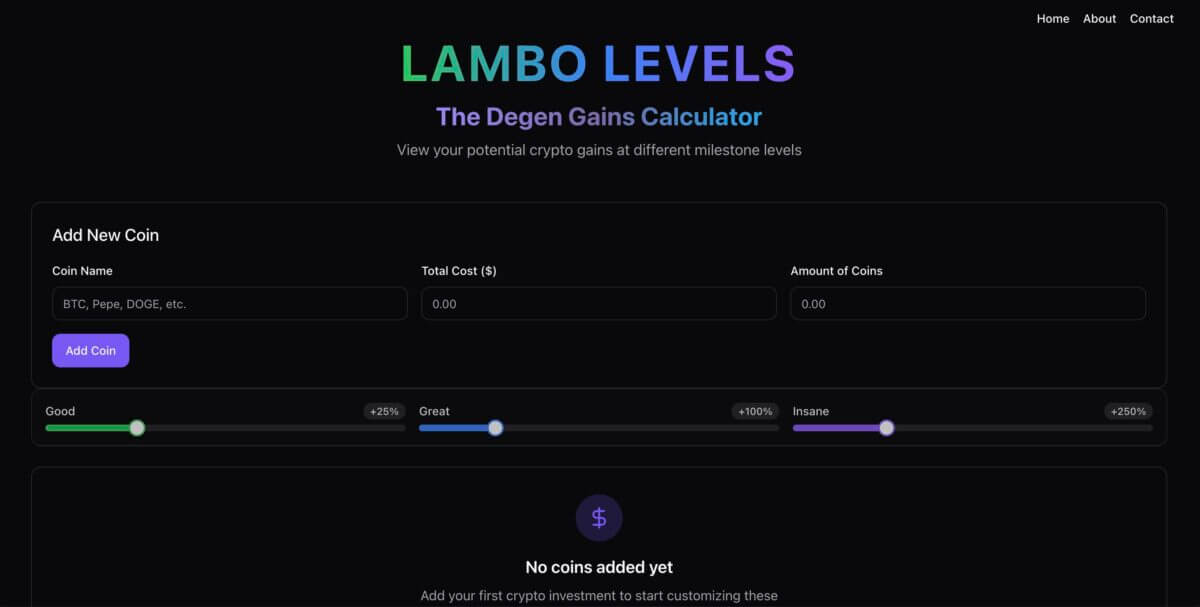

3.暗号資産の潜在的利益を可視化する「Lambo Levels」

「Lambo Levels」は、とあるマーケターが制作した暗号資産の潜在的利益を視覚化するアプリです。「ムーンショット投資の夢を描く」というコンセプトを掲げ、暗号資産投資家の間で人気の概念である「ランボルギーニを買えるほどの利益」を達成するために必要な条件を計算・表示します。

「Lambo Levels」は、とあるマーケターが制作した暗号資産の潜在的利益を視覚化するアプリです。「ムーンショット投資の夢を描く」というコンセプトを掲げ、暗号資産投資家の間で人気の概念である「ランボルギーニを買えるほどの利益」を達成するために必要な条件を計算・表示します。

開発にあたっては、まずChatGPTでプロンプトを改良した上でLovableに送信するという、2段階のアプローチで行ったそうです。

4.WordPressプラグイン向けインタラクティブゲーム「ROCKET FUEL RUSH」

The WP Minuteの発行人であるMatt Medeiros氏は、ReplitとBoltを組み合わせて様々なプロジェクトを構築してきた実績を持ちます。 そのうちの一つが、Gravity Forms WordPressプラグイン用のインタラクティブゲーム「ROCKET FUEL RUSH」です。

The WP Minuteの発行人であるMatt Medeiros氏は、ReplitとBoltを組み合わせて様々なプロジェクトを構築してきた実績を持ちます。 そのうちの一つが、Gravity Forms WordPressプラグイン用のインタラクティブゲーム「ROCKET FUEL RUSH」です。

5.六本木で開催されたイベント「泥酔バイブコーディング」

日本国内では、バイブコーディングの手法を泥酔した状態で楽しむイベント「泥酔ハッカソン」が2025年8月に開催されました。参加者はAIツールを1つ選定し、アイデア出しからデプロイまで2時間で完結させるという内容です。

日本国内では、バイブコーディングの手法を泥酔した状態で楽しむイベント「泥酔ハッカソン」が2025年8月に開催されました。参加者はAIツールを1つ選定し、アイデア出しからデプロイまで2時間で完結させるという内容です。

具体的なアウトプットとしては、落ちこぼれ大学生が起業家を目指してベンチャー育成シェアハウスに入居するゲームや、ファッション分析AIエージェント、ヒットを打つとギャルが喜ぶ野球ゲーム、バナナをクリックして点を稼ぐゲームなど、バイブス度の高いアプリケーションが多数誕生したそうです。

※参考:真面目に泥酔するな!安全な「泥酔バイブコーディング」ガイド

他にも、以下のサイト「vibeStore」では、バイブコーディングで制作されたアプリやWebサイトを検索し、アイデア探しに活用できます。ぜひこちらもチェックしてみてくださいね。

「バイブコーディング」導入のメリット・デメリット

バイブコーディングには大きな可能性がある一方で、導入にあたって注意すべき課題も存在します。この章では、そのメリット・デメリットをお伝えしていきます。

主要なメリット3つ

1.開発スピードの劇的な向上

バイブコーディングの最も顕著なメリットは、開発速度の大幅な向上です。従来であれば数週間から数カ月かかっていたプロトタイプ開発が、わずか数時間から数日で実現できます。Y Combinatorのギャリー・タンCEOは、「10人のチームで50人から100人規模のソフトウェア開発と同等の結果を出せる」と述べています。

2.コスト削減と資源効率の最適化

エンジニアの採用コストや外部委託費用を大幅に削減できます。従来であれば数百万円から数千万円規模の予算が必要だったシステム開発を、社内リソースだけで実現することが可能になり、特にスタートアップや中小企業にとって大きなコストメリットをもたらします。

3.開発の民主化と創造性の促進

コーディングをAIに任せられるため、開発者はアイデアの創出や市場ニーズの分析といった本質的な作業に集中できます。また、プログラミング経験がないビジネスパーソンでも、業務効率化ツールやプロトタイプの開発が可能になり、組織全体のイノベーションが促進されます。

主要なデメリットと課題3つ

主要なデメリットと課題3つ

1.セキュリティリスクと品質管理の課題

AIが生成したコードには、表面的には正常に動作していても、特定の条件下で予期しない動作をする可能性や、セキュリティ上の脆弱性が潜んでいる場合があります。開発者がコードの内部構造を完全に理解しないまま使用してしまうリスクがあり、専門的なレビュープロセスの確立が不可欠です。

2.技術的負債の蓄積リスク

AIは現在の要求を満たすことに特化しているため、長期的な保守性や拡張性が軽視される傾向があります。短期的には機能するものの、将来的にメンテナンスコストが増大したり、システムの改修が困難になったりする「技術的負債」が蓄積するリスクがあります。

3.AIへの過度な依存とスキル低下

バイブコーディングに慣れた開発者は、従来のコーディングスキルが低下したり、AIなしでは開発ができなくなったりするリスクがあります。また、AI開発ツールの障害や利用制限が発生した場合、開発プロセス全体が止まってしまう可能性も考慮することが重要です。

【ツール7選】「バイブコーディング」におすすめのツール

1. Cursor

開発者に広く使われているプログラミング用エディタ「VS Code」をベースにした、2025年時点で最も人気のバイブコーディングツールの一つです。コード作成・変更が可能で、プロトタイプはもちろん、ミニアプリの開発も可能です。

開発者に広く使われているプログラミング用エディタ「VS Code」をベースにした、2025年時点で最も人気のバイブコーディングツールの一つです。コード作成・変更が可能で、プロトタイプはもちろん、ミニアプリの開発も可能です。

また、プロジェクト全体を理解する高度なコンテキスト認識機能を持ち、複数ファイルにまたがる修正や、一貫性のあるコード生成が可能です。SpotifyやOpenAIなどの大手企業でも導入が進んでいます。

2. Lovable

スウェーデン発の非開発者向けのコード生成AIツールです。「ECサイトを作って」「予約システムを作って」といった指示だけで、実用的なアプリやWebサイトを数分で生成できます。

ノーコードツールのように画面上で直感的に編集でき、AIが開発をサポートしてくれるほか、データベースやAPI連携も簡単に設定できます。特に、デザインから実装まで一気通貫で進められる点が評価されています。

3. Windsurf

Cursorの競合として注目されているツールで、AIエージェント「Cascade」によるコード生成・修正ができます。クリーンなUI、高速レスポンスなど、開発初心者にやさしい操作性が魅力です。

Cursorの競合として注目されているツールで、AIエージェント「Cascade」によるコード生成・修正ができます。クリーンなUI、高速レスポンスなど、開発初心者にやさしい操作性が魅力です。

また、独自のCascade Memory Systemによって、ユーザーのコーディングロジックをファイルやセッションを超えて追跡できます。高度なエージェント支援もあるため、長期的な開発フローを意識した形での利用が可能です。

Microsoft傘下のGitHubが提供するCopilot Workspaceは、単なるコードの補完を超え、開発チームの要望や課題を理解し、必要な作業を細かく分けて、実際のコードの変更案まで自動生成してくれる点が特徴です。

特に、オープンソースプロジェクトや大規模チーム開発での活用に優れており、プロトタイピングから本番用のアプリまで幅広く活用が可能です。

5. Claude Code

Anthropicが開発した開発者向けの専門的なAIコーディングツールで、現在はClaude Opus 4.1モデルが搭載されています。自然言語での対話を通じて、コードの理解、編集、リファクタリングなど全般の作業を行うことが可能です。

同社内では、法務チームがプロトタイプの電話案内システムを構築したり、マーケティングチームが数秒で数百の広告バリエーションを生成したりと、非技術部門での活用も進んでいます。

API開発に特化したバイブコーディングツールで、AIアシスタントがAPI仕様書に直接アクセスできるMCP(Model Context Protocol)サーバーです。

例えば、「TypeScriptクライアントを生成して」といった自然言語による指示で、AIが正確なAPI仕様書に基づいてコードを生成。ペアプログラミングのような自然な対話でAPI開発が可能になります。

7. Grok Studio

Xが開発したキャンバス型のコーディング環境で、ドキュメント、コード、レポート、ブラウザゲームなどを生成できます。コードの即実行・プレビュー機能を備えるなど、開発初心者でもAIによるサポートを受けながらコーディングできます。

Xが開発したキャンバス型のコーディング環境で、ドキュメント、コード、レポート、ブラウザゲームなどを生成できます。コードの即実行・プレビュー機能を備えるなど、開発初心者でもAIによるサポートを受けながらコーディングできます。

「バイブコーディング」導入における注意点

最後に、バイブコーディングの導入と運用にあたって注意したい点を3つお伝えします。

最後に、バイブコーディングの導入と運用にあたって注意したい点を3つお伝えします。

1.セキュリティとプライバシーの確保

多くのAIコーディングツールはクラウドベースで動作するため、開発中のコードや機密情報が外部サーバーに送信される可能性があります。これは、企業の知的財産流出や顧客データの漏洩リスクを増大させます。対策として、オンプレミス対応のAIツールの選択、データマスキング技術の活用、厳格なアクセス制御の実装などが必要です。

2.適切な品質管理体制の構築

AIが生成したコードに対する専門的なレビュープロセスを確立したり、自動セキュリティスキャンツールを導入するなどして、定期的に脆弱性を監査することが必要不可欠です。特に、顧客データや機密情報を扱う場合は、従来の開発と同等以上の品質管理体制を構築することが重要です。

3.長期的な技術戦略の検討

短期的な開発スピード向上を追求するあまり、将来のメンテナンスコストや拡張性を軽視してはいけません。特に、プロトタイプとして開始したプロジェクトが、事業の成長とともに本格的なプロダクトに発展することを見据えて、移行戦略を事前に検討しておくことが重要です。

おわりに

いかがでしたでしょうか。今回はバイブコーディングについて概要から導入のメリット、また事例まで幅広くお伝えしてきました。

AIとの対話を通じて自然言語でソフトウェア開発を行うバイブコーディングは、開発の民主化と生産性の大幅な向上を実現する革新的な手法です。

今後、ソフトウェア開発においてAIとの協働は避けて通れないことでしょう。適切なツールの選択や運用体制の構築により、技術的な制約に縛られることなく価値創造に集中できる環境をつくることができます。バイブコーディングの導入や活用を検討される際の参考になりましたら幸いです。(了)

文:加藤 智朗

編集:吉井 萌里(SELECK編集部)

【読者特典・無料ダウンロード】「秒で変わるAI時代」に勝つ。最新AIツール完全攻略ガイド

近年、AI関連サービスは爆発的なスピードで進化しています。毎日のように新しいツールがリリースされる一方で、SNS上では広告色の強い情報や、過大評価されたコメントも多く見受けられます。

情報量があまりにも多く、さらにノイズも混ざる中で、「自分にとって本当に使えるツール」にたどり着くことは、簡単ではありません。だからこそ、「正しい情報源を選び、効率的にキャッチアップすること」が、これまで以上に重要になっています。

そこで今回は、SELECK編集部が日々実践している「最新AIツール情報の探し方・選び方・使い方」のノウハウに加えて、編集部が推薦する、現場で使えるAIツール22選をすべてまとめてお届けします。