- 東急株式会社

- URBAN HACKS リードプロダクトマネージャー

- 石神 哲博

鉄道業界にアジャイル開発を導入。東急「Q SKIP」の成長を支えたプロダクトチームと現場の共創

東急株式会社と東急電鉄株式会社が共同で開発・運営するデジタルチケットサービス「Q SKIP(キュースキップ) 」。スマートフォンひとつで各種乗車券を購入・利用できるほか、沿線の飲食店やレジャー施設などでもチケットを活用できることが特徴だ。

2023年8月の実証実験開始からわずか2年で、東急線全駅に加え、みなとみらい線でも利用可能となり、提供範囲を広げている。

ただし、老若男女が利用する社会インフラである鉄道という業界において、このような革新的なサービスを実現することは容易ではなかったという。

実際の開発にあたっては、ウォーターフォール型が常識だった鉄道業界にアジャイル開発を導入。改札機メーカーとの技術調整や鉄道現場社員との信頼関係の構築など、多くの壁を乗り越える必要があった。

こうした挑戦が評価され、2025年8月には一般社団法人テクニカルディレクターズアソシエーション主催の「第2回テクニカルディレクションアワード」では、デジタルサービス/プロダクト部門の金賞(Gold)を受賞した。

今回は、プロダクトサイドの責任者である石神 哲博さんと、事業サイドの責任者として東急電鉄からチームに参加する関根 司さんに、「Q SKIP」の事業開発の歩みを振り返っていただいた。

東急グループのDXを支える内製開発組織「URBAN HACKS」

石神 私は現在、「Q SKIP」のプロダクト責任者を務めています。前職では小売業で新規事業開発やプロジェクトマネジメントを担当していました。

東急グループは不動産、鉄道、リテールなど多様な事業セグメントを持っています。その強みを生かし、より顧客の生活を横断的に支えるサービスを提供したいと考え、2022年に東急株式会社に中途入社し、内製開発組織であるURBAN HACKSに配属されました。

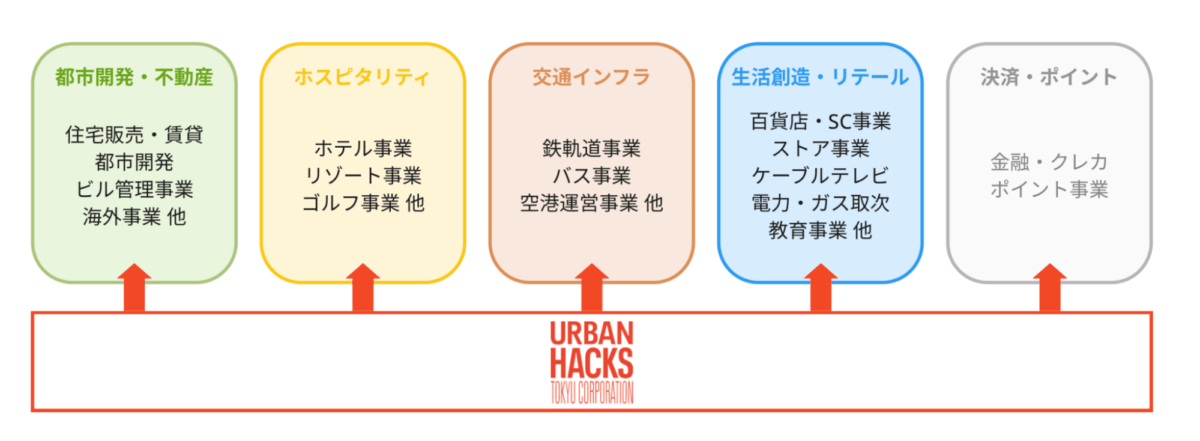

石神 URBAN HACKSは2021年7月に立ち上がった、東急グループ全体のDXを推進する横断組織です。DX系の組織では、企画だけ社内で行い、開発は外部に委託するケースも少なくありませんが、私たちはエンジニアやデザイナー、マーケター、BizDevを抱える内製開発組織になっています。

石神 URBAN HACKSは2021年7月に立ち上がった、東急グループ全体のDXを推進する横断組織です。DX系の組織では、企画だけ社内で行い、開発は外部に委託するケースも少なくありませんが、私たちはエンジニアやデザイナー、マーケター、BizDevを抱える内製開発組織になっています。

現在、所属しているメンバーは100名ほどです。私が担当しているのは交通インフラ領域の事業ですが、その他にも不動産、ホスピタリティ、リテール、金融に携わっているプロダクトチームもあり、東急グループ全体に横断的に貢献する組織となっています。

なお、弊社の「プロダクトチーム」は、開発だけを行うチームではありません。サービス設計や開発を軸に、マーケティングやリサーチ、BizDevまで包括的に行い、事業成長を支える存在です。

▼URBAN HACKSの関係領域

関根 私は「Q SKIP」の立ち上げから事業サイドとして関わり、石神をはじめとするプロダクトチームと二人三脚でサービスを作ってきました。立ち上げから約2年半、毎日のように状況を密に共有しながら、一緒にプロジェクトを進めています。

関根 私は「Q SKIP」の立ち上げから事業サイドとして関わり、石神をはじめとするプロダクトチームと二人三脚でサービスを作ってきました。立ち上げから約2年半、毎日のように状況を密に共有しながら、一緒にプロジェクトを進めています。

もともとは2015年に東急電鉄に入社し、鉄道事業本部で安全管理や遅延混雑対策、現場の運営改善など鉄道運営に関わる業務を担当していました。

その後、経営戦略部に異動し、ちょうどコロナ禍で鉄道事業経営が厳しかったこともあり、事業構造の変革に取り組むことになりました。当時、コスト削減にも取り組みましたが、同時に持続的な鉄道事業運営のために、いかに増収を生み出していくかということも、会社の重要テーマのひとつでした。

お客さまのニーズや生活様式が、リモートワークの普及などによって変化している中で、従来の画一的な輸送サービスから、より柔軟でデジタルな顧客体験を提供する方向に鉄道事業も転換していく必要があったんです。

石神 また一方で、東急グループは約200社で構成され、各事業会社が独立して事業を展開してきた結果、別の課題も生まれていました。

石神 また一方で、東急グループは約200社で構成され、各事業会社が独立して事業を展開してきた結果、別の課題も生まれていました。

例えば、各社が独自のアプリや顧客接点を持つため、「電車に乗る石神」と「駅前の東急ストアを利用する石神」が本来は同一人物であっても、アプリごとに別人として扱われてしまう。結果として、一人のお客さまがどんなサービスを利用し、どこに課題を感じているかを正しく把握できず、改善につなげられていませんでした。

こうした課題を解決するため、エンジニアやデザイナーといった外部人材を中途採用で迎え入れ、事業横断で動いているのがURBAN HACKSという組織です。

「Q SKIP」は顧客データ統合を目指した第一弾のプロダクト

石神 「Q SKIP」は、スマートフォンがそのまま乗車券になるチケットレス乗車サービスです。従来の交通系ICカードや紙の切符に加えて、QRコード化した乗車券を利用できる仕組みを構築しました。

石神 「東急線ワンデーパス」といった乗車券や、沿線店舗やさまざまなイベントと連携したパッケージ商品を提供することで、移動する目的そのものを作り出し、体験価値を広げることを目指しています。

石神 「東急線ワンデーパス」といった乗車券や、沿線店舗やさまざまなイベントと連携したパッケージ商品を提供することで、移動する目的そのものを作り出し、体験価値を広げることを目指しています。

現在は東急線全駅に専用改札機を設置しており、さらに東急線だけではなく、「みなとみらい線」や「東急バス路線」でも利用できるようになっています。

モビリティ業界では、事業者同士が垣根を越えて情報交換を行う機会が多くあります。今回もその流れの中で、みなとみらい線を運営する横浜高速鉄道様から「チケットのデジタル化を進めたい」とのご相談をいただき、連携へと繋がりました。こうした評価をいただきながら、「Q SKIP」が少しずつ業界横断的な仕組みとして広がっていることは嬉しいですね。

▼「Q SKIP」が提供する実際のチケット例

石神 このプロダクトの認証基盤となっているのが「TOKYU ID」です。先ほど説明した「東急ストアを利用するお客さまと、電車に乗るお客さまが同一人物なのに、システム上では別人扱いになってしまう」問題を解決するため、東急グループ全体で共通利用できるID基盤も内製開発しました。そして、「Q SKIP」をその第一弾プロダクトとしてリリースしました。

石神 このプロダクトの認証基盤となっているのが「TOKYU ID」です。先ほど説明した「東急ストアを利用するお客さまと、電車に乗るお客さまが同一人物なのに、システム上では別人扱いになってしまう」問題を解決するため、東急グループ全体で共通利用できるID基盤も内製開発しました。そして、「Q SKIP」をその第一弾プロダクトとしてリリースしました。

重厚長大な鉄道業界に「アジャイル開発」を導入した狙いと成果

石神 「Q SKIP」の開発においてまずチャレンジングだったのは、鉄道という重厚長大な業界にアジャイル開発という異文化を持ち込むことでした。従来の文化とは真逆ともいえるアプローチだったため、最初の合意形成には丁寧に取り組みましたね。

というのも、新規事業は何が成功するかわからないため、トライアンドエラーを繰り返す必要があります。そこで、従来の「完璧を目指す」開発スタイルではなく、「小さな実験を積み重ねて学ぶ」アジャイル開発が適していると説明し、少しずつ理解を広げながら前に進むことができました。

関根 社会インフラとして「安心安全が第一」の鉄道事業では、アジャイル開発という発想は基本的にありませんでした。要件定義を経てメーカーに発注し、竣工検査をして期限までに完成させる…と段階的に進む、ウォーターフォールが基本です。

関根 社会インフラとして「安心安全が第一」の鉄道事業では、アジャイル開発という発想は基本的にありませんでした。要件定義を経てメーカーに発注し、竣工検査をして期限までに完成させる…と段階的に進む、ウォーターフォールが基本です。

ただし、すべての開発にこの形が適しているわけではありません。安全に関わる鉄道の運行システムは従来通りですが、「Q SKIP」のようなデジタルチケットサービスや東急線アプリのような情報配信サービスは、お客さまの反応を見ながら改善を重ねられるため、アジャイル開発が適していると判断しました。

石神 また、意思決定の仕組みも従来とは変えました。例えば、外部企業との提携や大きな戦略に関わる決定は経営層と慎重にコミュニケーションを取りながら進めますが、日々の開発で「今回のスプリントで何の機能を作るか」「どの機能の開発をやめるか」といった判断は、なるべく私たち現場のプロダクトチームに任せてもらいました。

この権限委譲があったからこそ、アジャイル開発のスピード感を実現できたと感じています。

関根 私も、事業側の実務的な責任者として、経営層とコミュニケーションをよく取るように心がけ、会社の方針をしっかり確認しながら、日々の開発の判断はある程度任せてもらえるように、取り組みました。

プロダクトサイドとビジネスサイドが一体となり、現場の課題に向き合う

石神 さらに、従来の受発注スタイルでは、ビジネスサイドが「何を作るか」を決めて、プロダクトサイドに依頼する形になりがちです。

しかし私たちの場合は、ビジネスメンバーも日々のスクラムイベントに参加してもらい、ビジネスサイドとプロダクトサイドが協力して課題を考える体制を作りました。

関根 これまでの切符や交通系ICカードでは実現できなかった柔軟なサービスを、お客さまによりスピーディーに届けることが私のミッションです。事業課題やお客さまのニーズを踏まえてどういうサービスが必要か、石神と議論しながら開発を進めています。ビジネスデベロップメントは私がリードし、プロダクトは石神たちがリードするという役割分担ですね。

石神 ビジネスとプロダクトの融合という観点では、定期的に沿線の商業施設や、駅現場を訪問するフィールドテストを通じて、「共に課題を発見し、解決策を模索する文化」を醸成しました。

石神 ビジネスとプロダクトの融合という観点では、定期的に沿線の商業施設や、駅現場を訪問するフィールドテストを通じて、「共に課題を発見し、解決策を模索する文化」を醸成しました。

特に「駅係員研修」や「駅長会議」への参加といった、現場の意見や価値観に直接触れる体験は、プロダクト開発にとって重要な学びとなりましたね。

▼実際の「駅係員研修」の様子

石神 こうした学びを活かせた具体的な事例のひとつが、「QRコード読み取り精度」の改善です。

石神 こうした学びを活かせた具体的な事例のひとつが、「QRコード読み取り精度」の改善です。

改札機が設置される駅環境は、屋外光の差し込みや雨滴によるガラス反射など、カメラによる読み取りを妨げる要因が多く存在します。さらに、お客さまのスマートフォンに貼られた保護フィルムの反射も精度低下の原因となることがわかりました。

こうした問題をハードウェア改修だけで一律に解決しようとすると莫大なコストがかかります。そこで、ハードとソフトの両面から協調的に設計する方針を取りました。具体的には、QRコードの「誤り訂正機能」を最適化することで、読み取り精度をソフトウェア面から補強しました。

▼QRコードの「誤り訂正機能」により、コードの一部が欠けてもデータを復元できる

石神 また、ユーザー体験に直結する課題も発見されました。スマートフォンをリーダーにかざす際、端末の傾きによって画面が反転し、QRコードが見切れてしまう問題です。これに対しては、スマートフォンの向きを自動検知し、QRコードが常に表示されるよう再描画する機能を開発し、安定した体験を実現しました。

さらに、QRコードをかざした際にスマートフォン搭載のクレジット決済機能(iDやQUICPay)が誤って反応してしまう課題もありました。ここでは改札機メーカーと連携し、リーダーの設置角度を調整するなどハードウェア側での改善を実施しました。

▼スマートフォンをかざして通過ができる、実際の改札機

石神 このように、ソフトウェアによる補正とハードウェア側の工夫を組み合わせることで、コストを抑えつつ、現場環境に適した「改札ハードとUXの協調設計」を実現しました。

関根 首都圏の改札機は、1分間に数十人以上お客さまが通過するといわれています。そのため、読み取りに手間取ると後ろのお客さまを待たせてしまい、「QRコードのせいで遅い」という悪い印象を与えかねません。混雑時に読み取りがうまくいかないというお客さまの声があったので、実際にフィールドテストで試してみると、特定の条件下において読み取り精度に課題があると分かり、石神と相談しながら改善を進めました。

石神 また、QRコードリーダーが設置されていないバスや一部の駅では、乗務員が画面を目視で確認する仕組みも作りました。画面上でQRコードの背景に電車のアニメーションを走らせることで、スクリーンショットではないことを証明し、乗務員が確認すべき情報(利用日、人数)は背景をグレーにして一目で分かるよう工夫しています。

▼用途に応じて画面上の表示を変更

お客さまの「生活全体」をより便利にするサービスへ進化させていく

石神 プロジェクト全体を振り返ると、最も苦労したのは立ち上げ期でした。その大きな理由は、関係者の多さにあります。

「Q SKIP」には、東急電鉄をはじめ、グループ企業、改札機メーカー、クレジットカード会社、さらには他鉄道会社まで、実に幅広いプレイヤーが関わっており、プロジェクトメンバーだけでもその数は延べ50名以上にのぼりました。

一般的に、新規事業を推進するうえで重要なのは、バックグラウンドや利害の異なる関係者をまとめるために、データやファクトを拠り所として「同じ目線で語る」ことだとよく言われます。しかし現実には、新規事業の初期段階では十分なデータや検証結果が揃っていないことが多く、拠り所が乏しい状況で多様な思惑を持つ関係者を一つの方向に導くのは非常に困難でした。

そこで私が意識したのは、「小さく巻き込む」というアプローチです。そうすることによって、「少数でも認識が擦りあっていくこと」と「自分の考えが少しずつブラッシュアップされること」が両輪で回り、最終的にチーム力になることを学びました。

関根 私も同様に、サービスイン前は苦労しました。新しいサービスを始めるにあたって、社内だけでも、現場のオペレーション部門、システム部門、広報・経理・法務といった一般管理を担ってくれるメンバーなど、関係者が本当に多岐にわたり、それぞれが異なる視点や懸念を持っていました。

サービスが始まってしまえば実際のデータが蓄積されて説明もしやすくなりますが、始まる前は現場メンバーも「本当に大丈夫なのか」という不安を抱いているものですよね。

私と石神で中心となって調整しながら、最終的にはすべての関係者がひとつの方向を向くようにまとめていく。そのプロセスが、本当に大変でした。

また、新規事業として世の中の認知を獲得するためにも、「半額キャンペーン」という、鉄道業界では滅多にない採算度外視のプロモーション施策も実施しました。こうした取り組みの結果、現在は期待以上の認知を獲得できており、次のステップに進む準備が整ってきています。

石神 私たちが目指しているDXは、単にアナログをデジタルに置き換えることではありません。鉄道という社会インフラに加えて、商業施設や不動産、生活サービスといった東急グループの多様なアセットを横串でつなぎ、デジタルの力で融合させていくことです。その先にあるのは、お客さまにとってより便利で快適な体験、そして地域全体の価値向上です。

石神 私たちが目指しているDXは、単にアナログをデジタルに置き換えることではありません。鉄道という社会インフラに加えて、商業施設や不動産、生活サービスといった東急グループの多様なアセットを横串でつなぎ、デジタルの力で融合させていくことです。その先にあるのは、お客さまにとってより便利で快適な体験、そして地域全体の価値向上です。

その実現のためには、一方的に仕組みを押しつけるのではなく、相手へのリスペクトを持ちながら、歩み寄る姿勢を示すことが大切です。ITリテラシーにもグラデーションがあるため、その違いに合わせてコミュニケーションをとることも必須だと感じています。

こうした取り組みを一つひとつ積み重ねることで、現場の理解と協力が生まれ、やがては沿線全体を舞台にした新しい都市体験へとつながっていくはずです。

現在の「Q SKIP」は、週末のお出かけやマイクロツーリズムといった非日常のシーンで主に価値を発揮してきましたが、次の挑戦は、その利便性を“毎日の移動”に広げていくことです。より多くのシーンでご利用いただけるようになれば、東急のまちづくりの1パーツへと進化できると考えています。(了)

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標・JIS、ISO規格です。

ライター:加藤 智朗

企画・取材・編集:舟迫 鈴(SELECK編集部)