- コラボレーター

- SELECK

LLMO(大規模言語モデル最適化)とは? SEOに代わり、AI検索時代に必要な新戦略を解説

企業のデジタルマーケティングにおいて、従来のSEO対策だけでは対応しきれない新たな課題が浮上しています。ChatGPTをはじめとする各種AIツールを用いた検索の普及により、ユーザーの情報収集行動が「検索する」から「AIに聞く」へと変化しているのです。

こうした変化の中で、自社のWebコンテンツがAIの回答に引用・参照されるかどうかが、企業にとってSEOとは異なる新たな競争軸になりつつあります。そこで注目を集めているのが、「LLMO(Large Language Model Optimization:大規模言語モデル最適化)」です。

LLMOとは、生成AIに自社の情報を引用・参照されやすくするための手法です。本記事では、LLMOの基本からその実践方法、効果測定、そして今後の取り組み方まで、生成AI時代のマーケティング戦略として解説します。

目次

- 「LLMO」とは何か? SEOとの違いは?

- 「LLMO」が必要な理由、AIが引用元として選ぶ基準とは

- 従来のSEOにはなかった観点も。「LLMO」の具体的な実践方法

- 「LLMO」の効果測定のやり方は?

- おわりに 〜「LLMO」対策のはじめの一歩〜

「LLMO」とは何か? 従来のSEOとの違いは?

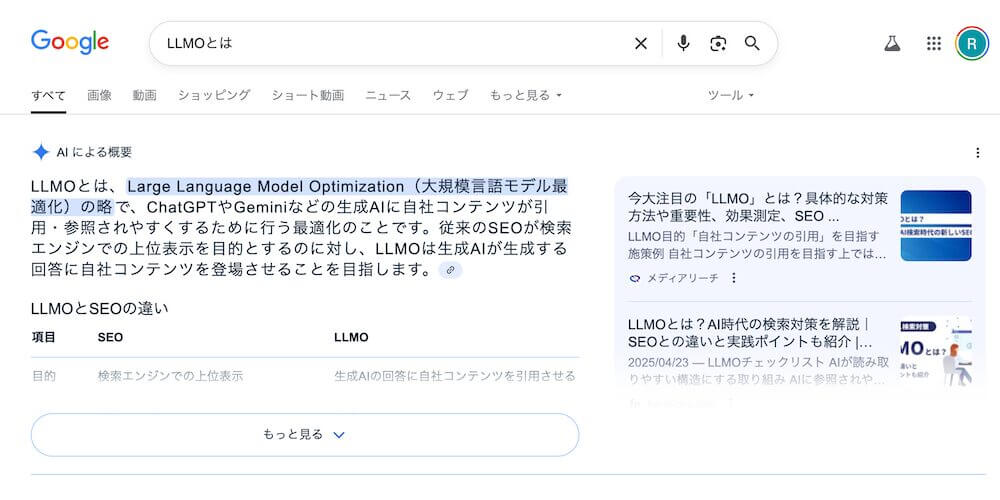

「LLMO(Large Language Model Optimization:大規模言語モデル最適化)」とは、ChatGPTなどの生成AIツールが回答を作成する際に、自分たちが発信した情報を優先的に取り上げてもらうための対策のことです。

従来のSEOが検索エンジンでの上位表示を目的とするのに対し、LLMOではAIが理解しやすい形でコンテンツを構造化し、正確に引用・再利用されることに重点が置かれます。

LLMOが重視される背景には、AI検索の普及があります。

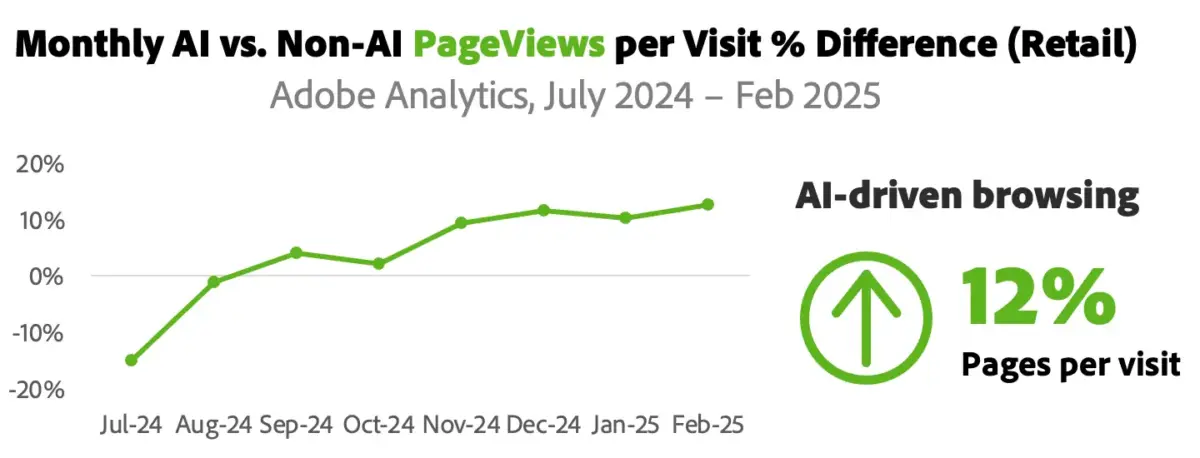

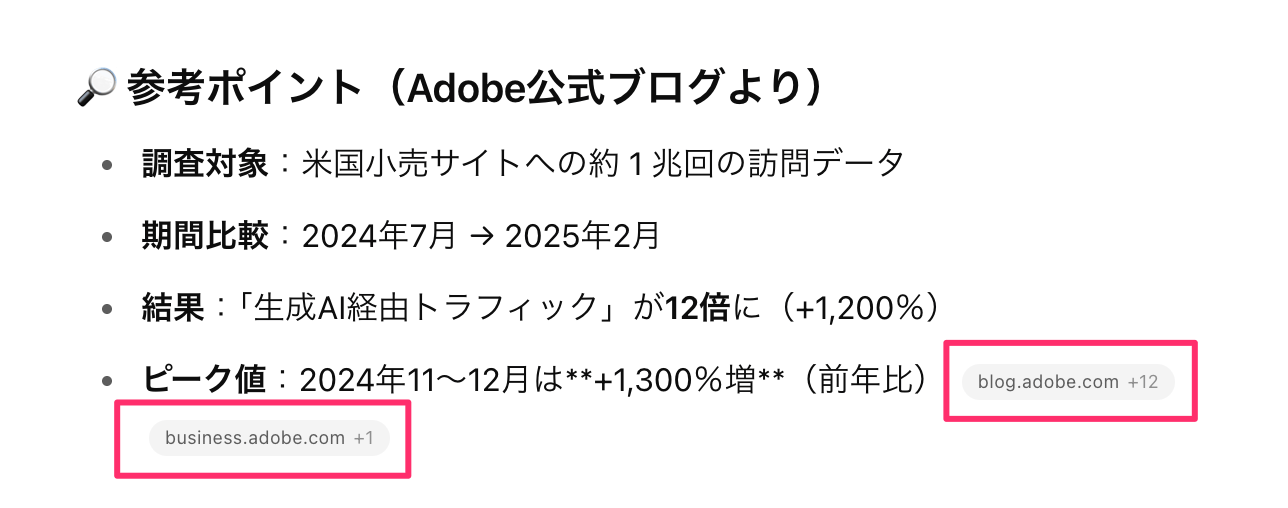

Adobe Analyticsが発表したレポートによると、2025年2月の時点で、2024年7月と比較して生成AI経由のウェブトラフィックが+1,200%増加した一方で、従来の検索エンジンからのオーガニッククリックは約34%減少したことが報告されています。

※引用元:Adobe Blog

※引用元:Adobe Blog

また、Search Engine Landによれば、2024年10月:89.34%、11月:89.99%、12月:89.73%と、Google検索のシェアが2015年以来、初めて90%を連続して下回ったとのことです。

このように、従来のGoogle検索に加えて、SNSや生成AI、動画などのツールを目的や情報の種類に応じて使い分ける傾向が強まっています。特に、ビジネスパーソンを中心に生成AIの活用が進んでいる状況です。

従来のSEOとLLMOには、明確な違いがあります。

SEO(検索エンジン最適化)は、Googleなどの検索エンジンで上位表示されることを目的とし、キーワード最適化や被リンク獲得などの手法で検索エンジンアルゴリズムに働きかけます。その成果は、検索順位やクリック率で測定します。

一方で、LLMO(大規模言語モデル最適化)は、ChatGPTなどの生成AIに引用・参照されることを目的とし、文章の意味の明確さや構造、AIから見た理解のしやすさを重視して大規模言語モデルに働きかけます。成果はAIによる引用率や引用内容の正確性で測定します。

LLMOと似た用語には、AIO(AI最適化)とGEO(生成エンジン最適化)があります。

- AIO:あらゆるAIサービス全般への最適化(最も広い概念)

- GEO:「AIが答えを作る」サービス(ChatGPT、Perplexityなど)への最適化

- LLMO:「大規模言語モデル」というAI技術に特化した最適化

実際の対策方法はほぼ同じなので、どの用語を使っても問題ありません。本記事で紹介するLLMO対策は、AIOやGEOでも活用できる手法です。

「LLMO」が必要な理由、AIが引用元として選ぶ基準とは

ユーザーの情報収集行動に大きな変化が見られるなか、従来のSEO対策だけでは、以下のような課題が生じます。

- ゼロクリック検索の増加:AIが直接回答を提供するため、サイト訪問が発生しない。

- 指名検索の重要性向上:特定のサービスや会社のサイトへの直接訪問が主流となる。

- 新しい流入チャネルへの対応不足:生成AIという新たな接点を活用できていない。

▼検索結果の表示のみで、知りたいことが理解できる

そのため、生成AIがどのように情報を選択し、引用するかを理解することは、LLMO戦略を考える上での基盤です。

そのため、生成AIがどのように情報を選択し、引用するかを理解することは、LLMO戦略を考える上での基盤です。

例えばChatGPTは従来の検索エンジンとは異なる仕組みで動作します。従来の検索エンジンが情報を「抽出・選別」するのに対し、ChatGPTは情報を「生成」します。また、LLMは単語や句を分析・予測し、関連する情報をクラスター(まとまり)として捉える仕組みで動作しています。

一方で、「AIに引用されやすいページ」には、すでに検索順位が高いページが多いという傾向が見られます。これは、SEOとLLMOが完全に別物ではなく、重なる部分も多いことを示しています。

具体的に、AIが引用元として選ぶ際に重視する要素をまとめると、以下の通りです。

- 統計や定量的データの含有:具体的な数字による裏付け

- 引用や参照の含有:第三者による情報の信頼性担保

- 専門性の明示:著者や組織の専門性・権威性

- 情報の新しさ:最新の情報であること

従来のSEOにはなかった観点も。「LLMO」の具体的な実践方法

では実際に、LLMOをどのように実践すればよいのでしょうか。

大前提として重要なのは、生成AIがWeb上の情報をどのように解釈し、どのような情報を参照・引用しやすいかを理解することです。その上で、自社サイトや記事がAIにとって「意味が取りやすく、信頼できる情報源」として認識されるように整備していく必要があります。

ポイントとなるアプローチは以下の通りです。

1. サイトの権威性を高め、情報量を拡充する

従来のSEOでも大切にされてきたポイントですが、サイトの権威性や信頼性を高めることは基本中の基本です。

具体的には、自社やブランドに関するWeb上の情報(会社概要やサービス説明、導入実績、FAQなど)を充実させる、外部サイトからの被リンクを獲得する、といった活動による信頼性の構築が求められます。また、自社とテーマ領域の関連付けを明確化することも重要です。

2. 構造化データの最適化

構造化データについて簡単に解説します。HTMLで書かれた通常の文章は、機械から見ると単なる文字の羅列です。

たとえば:

<p>株式会社サンプルは東京都新宿区にあります。</p>

だけだと、どこが会社名で、どこが住所かは機械にはわかりません。

一方、構造化マークアップを使うと:

<div itemscope itemtype=”https://schema.org/Organization”>

<span itemprop=”name”>株式会社サンプル</span>

<span itemprop=”address”>東京都新宿区</span>

</div>

のように、schema.orgという規格に基づいて「これは会社名」「これは住所」と明示できます。

構造化データは、AIにとっても情報の意味を読み取りやすくするため、LLMOにも非常に有効です。優先的に実装すべき構造化データは下記の情報です。

- FAQスキーマ:「よくある質問」ページでAIが参照しやすい質問と回答の形式を作成

- Articleスキーマ:ブログ記事やニュース記事で、記事の著者・公開日・内容概要を明確化

- Organizationスキーマ:会社概要ページで、企業の基本情報(設立年・所在地・事業内容)を整理

このようなスキーマを用いて、AIが文脈を理解しやすい形式でページを記述することが有効です。

3. AIフレンドリーな文章構造

AIは、冗長な表現よりも、結論が明確で、情報が整理された文章を好みます。見出しごとに内容を区切り、段落は短く、主語と述語の対応が取れていること。複雑な言い回しよりも、誰が読んでも理解しやすい平易な言葉を選ぶことが推奨されます。

具体的には、以下の原則に従った文章作成が効果的です。LLMOにおいては、非常に重要なテクニカル施策のひとつです。

- 明確な見出し、短い段落、平易な言葉を使用

- 結論を最初に述べる構造の徹底

- Q&A形式での情報提供

4. セマンティック最適化

セマンティック最適化とは、コンテンツの「意味の一貫性」や「文脈の明確さ」を高めることで、検索エンジンや生成AIに正しく内容を理解・解釈してもらうための工夫です。

コンテンツのなかに単なる「キーワードの詰め込み」を行うのではなく、「このページが何のテーマを扱っているのか?」をAIがより深く認識できるようにする最適化アプローチになります。具体的には、以下のような施策を行います。

- 専門分野における一貫した語彙の使用。(例:「LLMO」「大規模言語モデル最適化」「AI検索最適化」などの用語を、場面によって言い換えるのではなく、統一して用いる)

- 自社の専門領域に関する用語を繰り返し使用し、トピッククラスター(関連する話題のまとまり)を形成

5. 「llms.txt」ファイルの活用

「llms.txt」とは、LLMに「このサイトがどのようなサイトなのか?」を伝えるためのファイルです。robots.txtのLLM版として機能し、Webサイトの内容や意図をAIに説明する「自己紹介文」の役割を果たします。

具体的には、下記のように情報を記載します(内容は架空のものです)。

# LLMS.txt – AI検索エンジン向けサイト情報

## サイト基本情報

サイト名:SELECK株式会社

業種:デジタルマーケティング・コンテンツ制作

設立:2015年

所在地:東京都世田谷区

代表者:舟迫鈴## 主要サービス

– Webマーケティング戦略立案

– サイト改善・運用支援

– データ分析・レポート作成## 専門分野・得意領域

– SaaS企業のグロースハック

– EC事業の売上最適化

– BtoBマーケティング自動化

これは、AIに対して「このWebサイトは何についての情報を持っているのか」「どのような専門性を持っているのか」を伝える「自己紹介ファイル」のようなもので、robots.txtのようにWebサイトのルートディレクトリに設置します。

現在はまだ標準化された仕様ではないものの、設置自体は簡単ですので、将来のAI対応に向けた準備として導入しておくことをお勧めします。

いかがでしょうか。こうした複数の工夫を組み合わせることで、AIにとって「引用しやすく、理解しやすく、信頼できる情報」として自社のコンテンツを届けることができるのです。

「LLMO」の効果はどのように測定する?

LLMOの対策を実施したあとに必ず行いたいのが、「どの程度、生成AIに自社情報が引用・認識されているか」を確認することです。

従来のSEOでは検索順位やクリック率が成果の指標となっていましたが、LLMOでは以下のような指標が重要になります。

- 戦略上の対象キーワード(クエリ)における、生成AI上での言及頻度

- 同キーワードでの競合比較、引用される情報源の把握

- 自社や自社サービスの情報についての評価傾向(ポジティブ・ネガティブ・ニュートラル)

要するに、実際に生成AIを用いた検索上で、自分たちが発信している情報がどのくらいの頻度で、どのような内容で引用されているかを確認するということです。

では、具体的にどのような方法で上記を確認すればよいのでしょうか。

①AI検索機能を用いて、自社名、サービス名、関連キーワード等を検索する

もっともシンプルな方法は、ChatGPTやPerplexity、GoogleのAI OverviewsなどのAI検索機能を使って、実際に自社に関する質問を投げてみることです。

たとえば「おすすめの○○系サービスは?」「デジタルマーケティング会社を比較して」など、ユーザーが実際に使いそうなプロンプトを入力し、そこで自社の名前やサービスが紹介されるかを確認します。

このとき、ただ表示されるかどうかだけでなく、どのように説明されているか、内容は正確か、ポジティブに書かれているかなど、ニュアンスも含めて観察するのがポイントです。

②競合他社や競合サービスについても同様に検証する

あわせて、競合他社の社名やサービス名でも同様のプロンプトを試してみましょう。自社と競合がどのような文脈で並べられているかを見ることで、業界内での「AIから見た立ち位置」を把握できます。これは通常のSEO分析にはない、LLMO特有の視点です。

③AI検索の回答に使われているページを確認する

さらに一歩進めたい場合は、AI検索の回答にどのWebページが根拠として使われているかを調査します。

多くのAIツールの検索結果では、回答とあわせて引用元のリンクが明記されるので、自社のどのページが引用されているかわかります。それによって、AIに参照されやすいページ、されにくページの傾向を掴むことができます。

こうした検証を行う頻度は、最低でも月に1回、可能であれば週1回のチェックがおすすめです。定点観測を続けることで、LLMOの施策がどのように影響しているかを中長期で判断できます。

こうした検証を行う頻度は、最低でも月に1回、可能であれば週1回のチェックがおすすめです。定点観測を続けることで、LLMOの施策がどのように影響しているかを中長期で判断できます。

とはいえ、手間もかかるので、上記を支援するツール・サービスの導入を検討することもオススメです。例えば、以下のようなツールがあります。

- LLMO Metrics

- 「ブランドがAI回答でどう表示されているか」を定量的に評価し、改善アクションを得るためのツール

- 複数のLLMにおいて、「自社がどの質問でどう言及されたか」を可視化

- 特定のプロンプトに対する自社の紹介率・露出順位を競合他社と比較し、AIから見た市場内の「シェア・ポジション」を把握できる

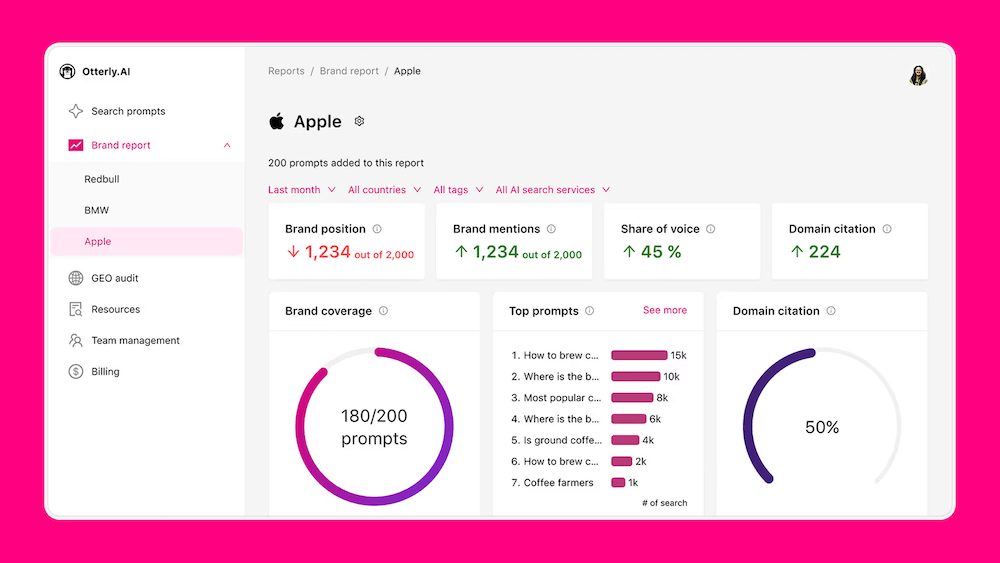

- Otterly.AI

- 生成AI上でのブランドの言及状況をモニタリングし、改善機会を発見・提案する実践志向の分析ツール

- ChatGPT、Perplexity、Google AI Overviews など複数のLLMに対応し、自社が「どの質問に言及されなかったか」まで可視化できる

- AI回答に現れた表現や不足情報に基づき、コンテンツ改善や対策アクションを具体的に導き出せるのが特徴

- AthenaHQ

- ブランドのAI検索上での可視性を「Share of Voice」やGEOスコアなどで可視化し、生成AIへの最適化アクションを支援するプラットフォーム

- プロンプト分析や競合ベンチマーク機能に優れ、自社がどの問い・文脈でどれだけ言及されるかを比較できる

- 引用元URLやセンチメント、着目すべきコンテンツギャップを特定し、AI視点での改善アクション提案が得られる

LLMOの効果測定は、SEOのように明確なスコアで管理しにくい面もありますが、地道な観察と記録の積み重ねが成果につながります。AIがどう「認知」しているかを探る感覚を養うことが、LLMOにおける最大の分析力と言えるでしょう。

おわりに 〜「LLMO」対策のはじめの一歩〜

LLMO対策は新しい領域であり、完璧を求めるよりも「まず始めること」が重要です。今回解説した手法の中から、自社のリソースや優先度に応じて段階的に取り組むことをお勧めします。

特に重要なのは、従来のSEO施策とのバランスです。LLMOは既存のマーケティング施策を置き換えるものではなく、新たな接点を追加する取り組みとして位置づけましょう。

とはいえ、何から始めたらいいの? と思う方も多いかと思います。今すぐ始めるべき3つのアクションは以下です。

- llms.txtファイルの作成と設置

- 構造化データの実装(FAQ/Article/Organization)

- AI検索での自社情報の確認と記録の開始

AI技術の進化により、検索やマーケティングの世界は今後も大きく変化していくことが予想されます。LLMOの手法や測定方法も継続的に発展していくため、最新動向への注意を怠らず、柔軟に戦略を調整していく姿勢が求められます。

まずは小さく始めて、継続的に改善を重ねながら、自社にとって最適なLLMOアプローチを見つけていきましょう。今回の記事でご紹介した内容が、生成AI時代の新しいマーケティング戦略構築の一助となれば幸いです。(了)

文:加藤 智朗

編集:舟迫 鈴(SELECK編集部)

【読者特典・無料ダウンロード】「秒で変わるAI時代」に勝つ。最新AIツール完全攻略ガイド

近年、AI関連サービスは爆発的なスピードで進化しています。毎日のように新しいツールがリリースされる一方で、SNS上では広告色の強い情報や、過大評価されたコメントも多く見受けられます。

情報量があまりにも多く、さらにノイズも混ざる中で、「自分にとって本当に使えるツール」にたどり着くことは、簡単ではありません。だからこそ、「正しい情報源を選び、効率的にキャッチアップすること」が、これまで以上に重要になっています。

そこで今回は、SELECK編集部が日々実践している「最新AIツール情報の探し方・選び方・使い方」のノウハウに加えて、編集部が推薦する、現場で使えるAIツール22選をすべてまとめてお届けします。