- 株式会社ジェネストリーム

- 代表取締役CEO

- 秋貞 雄大

無料・登録不要でも使える!競合HPのアクセス&トラフィックを解析できるサービス

今回のソリューション:【SimilarWeb/シミラーウェブ】

〜簡単に競合サイトの分析ができる「SimilarWeb」の使い方〜

株式会社ジェネストリームは、「未来の当たり前が始まる会社を創る」というビジョンを掲げて2012年に設立されたスタートアップ企業だ。現在、アポイント調整を楽にするアプリ「Cu-hacker(クウ・ハッカー)」を始め、ビジネスマンの業務を効率化するサービスを複数展開している。

同社の創業者で代表取締役CEOを務める秋貞 雄大さんが、自社サービスの競合分析に「必ず使う」のが、「SimilarWeb(シミラーウェブ)」だ。SimilarWebは、他社ホームページの訪問数や平均滞在時間、直帰率といったアクセス状況やトラフィックがわかるサービスで、WEBマーケッターを中心に利用者は拡大を続けている。秋貞さんはこのサービスを無料の範囲で使いこなし、自社サービスの戦略立案に役立てているという。詳しいお話を伺った。

無料・登録不要で他社サイトのトラフィックが見えるSimilarWeb

2008年にサイバーエージェントに入社しました。3年半営業という形でPRの力を身につけて、2011年にフリーになり、2012年3月にジェネストリームを設立しました。弊社のコンセプトは「ビジネスマンの1日を30分増やす」ことです。いかにしてビジネスマンの業務上の無駄を、コンピューティングとインターネットの力を使って効率化していくかということに注力しています。

メインで展開しているのが「Cu-hacker(クウ・ハッカー)」という、Googleカレンダーなどの様々なカレンダーと同期させて日程調整を簡単にするサービスです。

SimilarWebを知ったきっかけは、1年ほど前にニュースの記事で見て、面白いなと思って。無料版であればログインも必要ないので、とりあえず使い始めました。今では競合サービスの分析をする時のデータ収集に、必ず使っています。

SimilarWebを使うと、各サイトのトラフィックを見ることができます。セッション数の想定と、その1人当たりの平均PV数がわかるので、これを掛け合わせれば総PV数も予測できます。また平均滞在時間や、直帰率も算出されています。

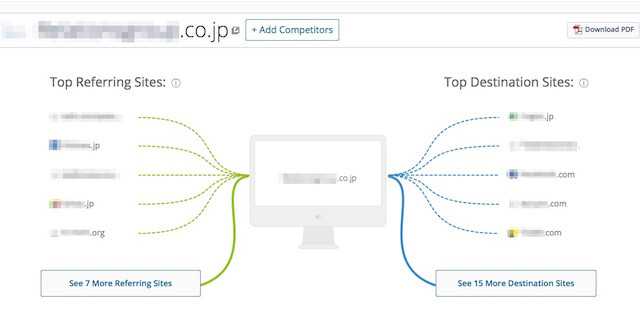

非常に重要なのは、全体的な数字だけではなく、ユーザーがどこから流入してどこへ出て行ったか、という全体的なトラフィックの流れが出ていることです。これによって、各サイトの戦略が見えてくるんです。

例えばある動画共有サービスのリファラー(流入元)で、上位2つが日本の企業だとします。その企業がどういう会社なのかを調べてみると、コミュニケーションツールを提供している企業だとわかる。そうするとこれはおそらくAPIを提供しているのではないか、と想定がつきます。このように、各社の戦略が見えるんですね。

▼「SimilarWeb」でユーザーの流入元・流出先が浮き彫りに

競合サービスの事業特性・戦略を浮き彫りに!

Cu-Hackerの競合分析をSimilarWebでするのも非常に簡単で、アカウントも不要で競合のサービスのURLを入力するだけです。

例えば他のメンバーにURLを送って招待し、WEB上でグループの日程調整を行うようなサービスを分析するとします。まずは1ページあたりのセッション数を見れば、1つの予定で何人くらいが招待されているかが想定できます。セッション数が3であれば、3人くらいの日程調整に使うことが多いサービスなんだな、とわかるんです。

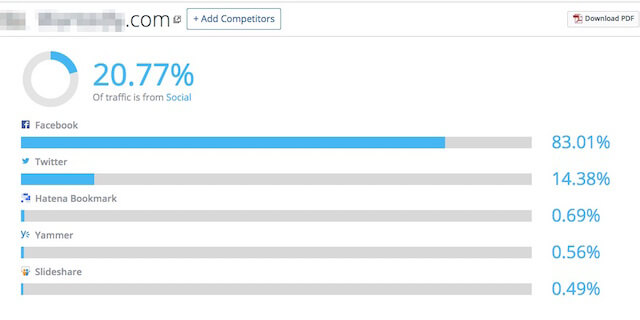

そしてリファラーを見た時に「Direct(直接流入)」が多ければ、「お気に入り」に入れている人が多いのかなと考えます。更にソーシャルでの拡散もあまりされていないようであれば、このサービスを使っている人はSNSを使うよりメールのようなクローズドなところで、複数をCCに入れてやりとりしていることが多いと想定できます。

結果として、このサービスを主に使っているのは、ITリテラシーのあまり高くない、複数の調整を行うような営業マンなのでは、などと考えられるんです。

▼SNSからの流入も解析可能

数字の変化も追えるので、競合サイトを継続的に見ていくことで戦略的な動きにも気づくことができます。急にPVが伸びた場合は、リリースを出したのか、新しいAPIを提供開始したのか、といった仮説が立ちます。またリファラーの数が多ければ、既存ユーザーからの「招待」でユーザーが増えていることも考えられます。

YouTubeからの流入が多ければ、解説動画から来ているのではないか、などと具体的に予測していくことができます。

得た情報を元に、自社サービスの戦略に繋げていく

こういった数値を分析することで、その事業の特性がわかってきます。競合の強みや戦略がわかるので、それをどのように弊社は取り入れていくのか、それとも別のやり方をするのか、と考えていきます。更にSimilarWebは結果がすべて数値で出てくるので、どの施策に価値があるか定量的に判断でき、戦略の優先順位までを判断することができます。

自社サービスの数字も見ています。自社サービスと競合の数値を比較することで、どこが弱いのかがわかるので。データをどう活かすかは戦い方によりますが、自分たちのサービスのターゲットユーザーに的確にリーチするための戦略に落としこんでいきます。

SimilarWebは有料にするともっと細かいことできるかもしれないのですが、今無料版でも十分に活用できているので問題ないですね。今後もこのまま使っていくと思います。

「未来の当たり前が始まる会社を創る」

弊社のビジョンに、「未来の当たり前が始まる会社を創る」ことがあります。世界中のみんなが使う、シンプルで誰もにニーズがあるようなサービスを作りたいと考えています。

元々僕は広告営業マンだったので、技術について知識があったわけではないんですね。今ようやく仲間の力を借りてツールを生み出すことができて、ここから先は今まで培ってきたPRの力をより活かしていけるかな、というところです。

今後のCu-hackerに関しても、会議場所まで調整できたり、オンラインの会議もできたり、使い道を増やしていきたいですね。まだあまりマーケティングしていませんが英語版もありますし、海外とのミーティングも簡単に調整できるようにタイムゾーンを選ぶこともできます。今後は海外展開を行っている企業にももっと使って頂けるように、世界を見据えて考えていきたいですね。