- 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社

- デザインセンター マネジャー

- 三島 悠

「明るい未来」をどうつくる?富士フイルムビジネスイノベーションにおけるデザイナーの役割

複合機やプリンターをはじめとするオフィス機器の提供を中心に、長年「働く現場」の課題解決に向き合ってきた富士フイルムビジネスイノベーション株式会社。

同社のデザイン機能を担う「デザインセンター」は、近年、従来のプロダクトデザインにとどまらず、ユーザー体験や価値創出の領域へとその役割の拡張を試みている。

2023年に立ち上がった「バリュー&エクスペリエンスチーム」は、その中核をなすチームのひとつだ。新商品やサービス開発の初期段階から各事業本部と連携し、コンセプト設計や課題抽出に取り組むなど、より「上流」からデザインで事業に貢献する体制を築いているという。

加えて同チームでは、未来の働き方を探索する社内リサーチプロジェクト「働き方デザインラボラトリー」も推進。未来の働き方に関する仮説立案や、実験的なオフィス空間づくりを通して、変化が加速する社会における創造力と柔軟性を養うための土壌づくりを進めている。

▼社内プロジェクト「働き方デザインラボラトリー」のシンボルイメージ

今回は、チーム長を務める三島 悠さんと、「働き方デザインラボラトリー」で”研究所長”を務める大久保 恵さんに、デザイン組織の新たな役割、部門を越えた共創のあり方、そして「明るい未来」をつくるための視座についてお話を伺った。

今回は、チーム長を務める三島 悠さんと、「働き方デザインラボラトリー」で”研究所長”を務める大久保 恵さんに、デザイン組織の新たな役割、部門を越えた共創のあり方、そして「明るい未来」をつくるための視座についてお話を伺った。

▼今回お話を聞いた方

デザインセンター マネジャー 三島 悠さん

デザインセンター UXデザイナー 大久保 恵さん▼聞き手

株式会社ゆめみ CDO 兼 プリンシパル・プロダクトデザイナー 野々山 正章さん

▼左から、ゆめみ野々山さん、富士フイルムビジネスイノベーション大久保さん、三島さん

新商品・サービス開発の「上流」から入り込む新しいデザイン組織

野々山 はじめに、三島さんと大久保さんの自己紹介からお願いできればと思います。

三島 私は2005年に入社して以来、UIデザイナーとして、主に複合機やプリンターの操作パネルやソフトウェアなどのUIデザインに携わってきました。現在は、マネジャーとしてデザインセンター内のバリュー&エクスペリエンスチームのチーム長を務めています。

富士フイルムビジネスイノベーションという会社は、オフィスソリューション事業、ビジネスソリューション事業、グラフィックコミュニケーション事業という3つの事業を展開しています。そこから派生して新しい商品やサービスをつくる際に、私たちのチームが加わってコンセプトの立案や価値創造に至るまで、各事業本部と連携して取り組んでいます。

大久保 私は2011年の入社で、インダストリアルデザインからキャリアをスタートしました。小型のものから大型のものまで、複合機の外観デザインにも長く携わり、その後、バリュー&エクスペリエンスチームに異動して現在に至ります。

大久保 私は2011年の入社で、インダストリアルデザインからキャリアをスタートしました。小型のものから大型のものまで、複合機の外観デザインにも長く携わり、その後、バリュー&エクスペリエンスチームに異動して現在に至ります。

チームではさまざまな仕事をしていますが、そのひとつがリサーチプロジェクトである「働き方デザインラボラトリー」の”研究所長”です。

野々山 「働き方デザインラボラトリー」については後ほど詳しくお聞きしたいのですが、まずはバリュー&エクスペリエンスチームについて、立ち上げの経緯も含めてご紹介いただけますか。

三島 富士フイルムビジネスイノベーションのデザインセンターは、部門方針として「価値をデザインする」と掲げています。バリュー&エクスペリエンスチームはそれを形にする役割を担うチームのひとつとして、2023年に立ち上がりました。

もともと弊社は、複合機やプリンターを主軸に事業を展開してきました。しかしデジタル化の進展によるペーパーレスの普及、さらにコロナ禍を経たリモートワークの広まりにより、あらためてお客様の働き方に対して、どう価値貢献できるかを見つめ直さねばならないという課題意識をもっています。

弊社に限らず、日本の製造業はモノだけで勝負できない時代です。私たちとしても、これまでだれもやっていないことに、だれもやっていない方法で挑戦しなければならない。その実現のため、デザインセンターの活動があります。

そのなかでもバリュー&エクスペリエンスチームはいわば、「新しいことをなんでもやるチーム」という感じです。

野々山 各事業本部と連携しているというお話もありましたが、以前から、新商品を開発する際などにデザイン組織と事業本部の連携はあったのでしょうか?

三島 そうですね。従来は、新商品の機能や仕様が決まった段階で「この要件で外観や画面をデザインしてください」と依頼が来るような形でした。それが最近では、より上流の「このお客様にはどういう機能が必要か」という問いの部分からデザイナーも加わって、お客様の体験も含めて一緒に考えるケースが増えています。

大久保 「モノ売りではなくコト売り」と言っているように、私たちは全社的に商品の販売にとどまらず、ソリューションを提供することでお客様の課題解決に向き合うことを目指しています。こうした意識が基となって、そもそもの課題の特定、という上流部分からプロジェクトに参加する機会がどんどん増えていますね。

インハウスデザイナーは、いかに社内のメンバーと共創するべきか

野々山 私もデザイナーとしていろいろなお客様とお付き合いするなかで、三島さんがお話しされていたような「見た目のデザイン」だけを担当するデザイナーや組織がいまだ数多くあると感じています。

しかし富士フイルムビジネスイノベーションさんでは、サービス体験そのものの設計を三島さんのチームが担えると認識されているからこそ、事業本部側からも相談がくるのだと思います。その要因はどこにあると考えていますか?

三島 我々のチームに限らず、デザインセンターでは「お客様へいかに価値を提供するか」ということを、先輩方も含めてもう何十年も考えてきています。その積み重ねてきた信頼があるからでしょうか。ことあるごとに開発や企画の人にも情報提供しますし、まわりを巻き込んで取り組みを進めています。

三島 我々のチームに限らず、デザインセンターでは「お客様へいかに価値を提供するか」ということを、先輩方も含めてもう何十年も考えてきています。その積み重ねてきた信頼があるからでしょうか。ことあるごとに開発や企画の人にも情報提供しますし、まわりを巻き込んで取り組みを進めています。

大久保 「ヒト中心のデザイン」を組織として掲げており、スタイルや使い勝手だけではなく、「だれがどんな価値を享受するのか」をセットで提案することをずっと大事にしていますね。

野々山 社内で脈々と受け継がれているものがあるということですね。とはいえ、新規事業や商品開発の現場では、デザイナーに対して過剰な期待が寄せられることも多いと思います。どのようにその期待値を調整されているのでしょうか。

三島 まずはプロジェクトを一緒に進める相手と話し合って、「ここをゴールにしましょう」と決める作業から始めるようにしています。

例えば最近では、将来の商品企画のプロジェクトで、商品の目指す姿を描く「未来カタログ」という手法を使っています。これは、新商品が世の中に出たと想定してつくる社内向けの冊子資料で、お客様へのアピールの視点で企画・開発・営業が同じ顧客価値を共有することを目的にしています。こうしたケースでは「飛ばし具合」をよく考えるようにしています。

飛ばし具合とは、つまり「このカタログで何年後のことを描くか?」という想定です。

これから企画する商品が世に出るのは未来の話。私たちはお客様へ新しい驚きを届けたいという思いから、ずっと先の未来を描きがちですが、その将来時点をあまりに遠く設定すると現実的ではないと捉えられがちです。この点、今はAIの進化もあり、より未来がわからなくなってきたので難しいなと思いますね。

野々山 デザイナー以外の人と話すとき、コミュニケーションで工夫していることはありますか?

大久保 ひとつは絵で描くこと、可視化することです。言葉で交わされるコミュニケーションは、実はそれぞれに思い描いていることが異なって、「そうじゃない」となりがちです。デザイナーはサクッと絵にして、「こういうことです」と示せるのが強み。ここ最近に限った話ではなく、期待値調整もそうですし、向かう方向を一緒に決めていくためにも大切です。

野々山 わかります。片や、絵を描くといっても、受け手が求める情報を出し分ける必要もありますよね。例えばデザイナーが出した最終的なアウトプットに対して、その背景の「Why」が気になる方も多い。とはいえ、そこまでの過程をすべて説明しているとコミュニケーションコストが上がる。デザイナーはみんな悩んでいると思います。

野々山 わかります。片や、絵を描くといっても、受け手が求める情報を出し分ける必要もありますよね。例えばデザイナーが出した最終的なアウトプットに対して、その背景の「Why」が気になる方も多い。とはいえ、そこまでの過程をすべて説明しているとコミュニケーションコストが上がる。デザイナーはみんな悩んでいると思います。

大久保 デザインは時間がかかるものだと理解されていないと、「こんなにデザインが出てこないなんて遅いじゃないか」と思う人もいるかもしれません。

そこで待ってもらうのではなく、ペルソナを検討するところから「こうなりますよね?」と同意を得ながらシナリオを書き進めたり、各プロセスを一緒に考えながら取り組む、スムーズに進むことも多いですね。

三島 場合によっては、生煮えの状態から一緒に進めますね。仕様づくりを相手に任せて、「このメッセージを企画に入れてください」とお願いしてしまうとか。

野々山 とてもわかります。共創することで、時間の経過とともに文脈も理解してくれると感じます。その点、僕が所属しているゆめみが手がけるデザイン支援では、やり方を提示して引っ張るのではなく、クライアントが一歩前に出るために「斜め後ろから押して支えたい」と考えています。

大久保 共感します。最終的に斜め後ろから押してくれた人たちがいなくなっても、「自分でやってみよう」という意志をもつチームが残るから、自分たちで進んでいこうとする。

野々山 新しいものを生み出すときには不確実性との向き合い方が重要です。本来、不確実性に向き合わなくてはいけない人たちを引っ張ってしまうと、向き合い方を身につけられなくなってしまうので、やはり後ろから支えながら、究極的には私たちがいない状態を実現できるように考えていますね。

未来を考えるための栄養素を蓄える「働き方デザインラボラトリー」

野々山 続いて、「働き方デザインラボラトリー」の取り組みについても教えていただけますか?

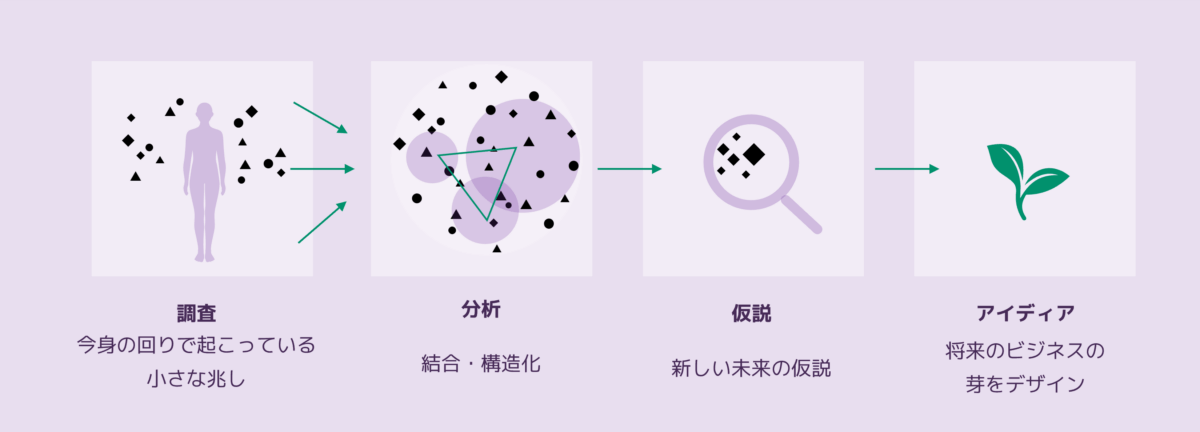

大久保 デザインセンターのなかに、働き方についてリサーチするシンクタンクを構えるというコンセプトで、2023年に開始しました。目まぐるしく移り変わる現代において、鮮度の高い情報に触れ、未来がどうなっていくのかを自分たちで考えないと、新しいことについて考えるエネルギーがなくなってしまうという危機感が、設立の由来です。

具体的には、メガトレンドや外部環境からみえる変化の小さな兆しの事例についてリサーチして、それを分析しながら「未来はどうなっていくのか?」という仮説を立てています。

▼「働き方デザインラボラトリー」における検証プロセス

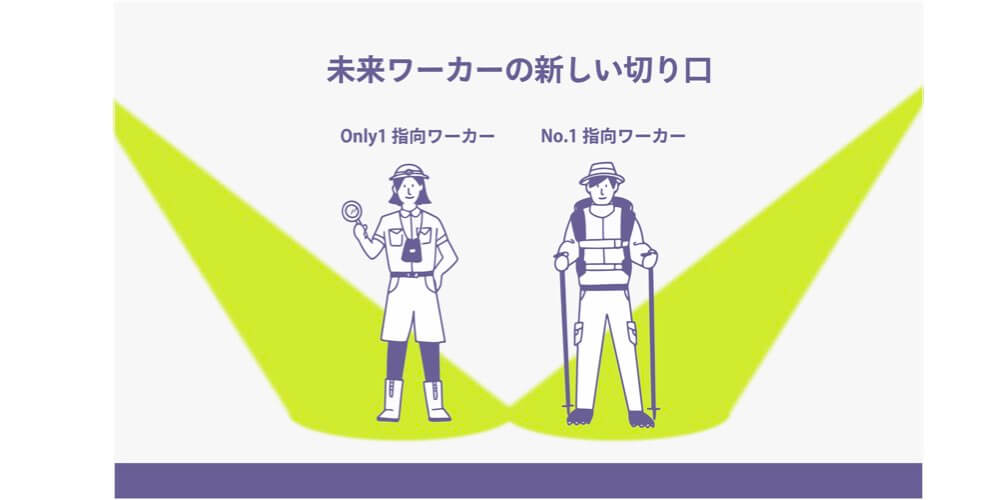

大久保 例えば1年目は、「新しいワーカー(働く人)」をテーマにしました。一般的には働く人を業種別に捉えることが多いところを、別の切り口で考えることで、新しいアイデアの発想につなげようとしたものです。

大久保 例えば1年目は、「新しいワーカー(働く人)」をテーマにしました。一般的には働く人を業種別に捉えることが多いところを、別の切り口で考えることで、新しいアイデアの発想につなげようとしたものです。

例えばキャリアの積み上げ方について、働き方の違いという視点からのリサーチを行いました。

従来多かったのは、安定や秩序を重視し、仕事と生活を切り分けて働く「No.1指向ワーカー」です。彼らは組織内でのキャリアアップを目指し、市場からのニーズに応じて自分のリソースを投入していく。食事にたとえると、いわば「コース式」のような働き方が特徴です。

一方で、今後増えてくるだろうと予測したのが「Only1指向ワーカ―」です。自分らしく生きることを重視し、暮らすように働きながら副業も含めてリソースを配分する「ブッフェ式」のような働き方が特徴です。

リサーチの結果、これらのワーカーは、悩みや、障壁が異なることがわかりました。No.1指向ワーカーは、競争社会で周囲から評価されることに悩みを抱きながらも、ミッション達成をモチベーションにステップアップを目指す。Only1指向ワーカーは、自己実現を目指し能力を活かす場面を増やそうとしますが、組織には守られませんし、始める勇気も必要です。

これらワーカーの一日、一生の過ごし方を比較してみると、未来のワーカーが望む価値の仮説が見えてくるのです。

▼Only1とNo.1のキャリア指向の違い

大久保 こうしたリサーチは、明確な事業貢献をあえて求めずに、「なにかプロジェクトに活かせたらいいな」「こういう活動があるのを知ってもらえたら」と考え取り組んでいます。事業に直結するアウトプットしか求めないと、逆に大きな潮流を見逃す可能性があるためです。

大久保 こうしたリサーチは、明確な事業貢献をあえて求めずに、「なにかプロジェクトに活かせたらいいな」「こういう活動があるのを知ってもらえたら」と考え取り組んでいます。事業に直結するアウトプットしか求めないと、逆に大きな潮流を見逃す可能性があるためです。

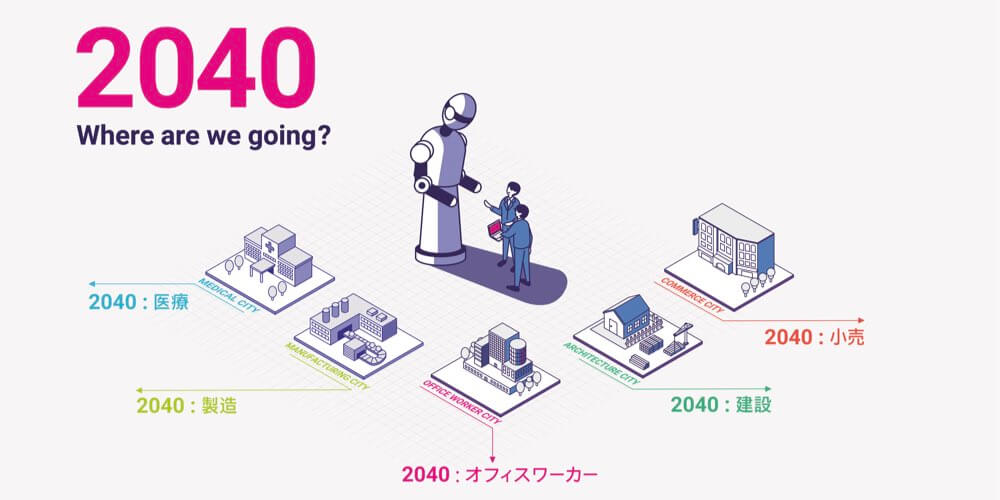

今年度は、「2040年の働き方」をテーマに実験的な活動に取り組みました。働き方における普遍的な価値と2040年の働き方が交差することで、将来の働く人々が本当にほしいものを生み出せるのではないかと考えていて。

労働力人口の減少とAIの浸透により、行き着く先はハッピーエンドかバッドエンドか。それがわかるのは2040年頃だろうと考えました。そして、メガトレンドや身近な事例から価値観の変化を捉え、それぞれの業種における2040年の働き方を可視化しました。

例えば、予防と効率化の医療の未来、優秀なAIを創った企業が強くなる製造業の未来、ホスピタリティに溢れる小売業の未来、ロボットが活躍する建設業の未来などです。

▼同社のデザインセンターが考える「2040年の働き方」

大久保 そこで生まれた問いは「あらゆるもののシェアが活発になっていくであろう未来において、企業独自の文化や情報の持ち方が大切になる」ということでした。そこで、自分たちの居室を実験台にして、未来の働き方を先取りしてしまおう!と色々と実験しています。

大久保 そこで生まれた問いは「あらゆるもののシェアが活発になっていくであろう未来において、企業独自の文化や情報の持ち方が大切になる」ということでした。そこで、自分たちの居室を実験台にして、未来の働き方を先取りしてしまおう!と色々と実験しています。

野々山 自分たちの働く場所を使っているんですね。具体的にどのような実験を行っているんですか?

大久保 例えば、デザインセンターの場のコンセプトに基づき、「私たちは同じ船に乗る船員である」と五感で感じられるオフィスにしようと、汽笛や海の音が聞こえたり、まるで船の中で働いているような環境音を流してみたんです。船員の気持ちになって、新しい価値をどんどんつくり出していこうという意味合いをもたせています。

三島 音に関してはとても工夫していて、例えば部屋の手前と奥で音量が変わったり、入口に近づくとカモメの声がするけど、反対側では汽笛の音がするとか。体験したメンバーからは、「この環境に慣れると、とてもいい」というコメントがたくさんありました。

野々山 オフィス空間の変化を楽しめるのはおもしろいですね。「働き方デザインラボラトリー」という名称のとおり、取り組みも幅広く、制限がない印象です。

大久保 生まれた問いをもとに少しずつ試して、「新しい働き方はここにある」と思える場になればいいなと思っています。フットワーク軽く、スクラップアンドビルドの精神をもてるかどうかですね。

三島 私たちは「自分たちのもつ栄養素を高める」という表現をしていますが、デザイナーが広い視野で考えられるようにすることを目指して取り組んできました。具体的な成果は、社内の展示会で公開していますが、他にもデザインセンター以外の仲間ができたり、事業本部からワークショップの依頼がきたりと、思いがけない取り組みにつながることもありますね。

仲間たちと共に、「明るい未来」をつくっていきたい

野々山 これから何をしていくか、組織をどうつくっていくかなど、今後の展開についてお聞かせください。

三島 先ほどお話ししたとおり、デザインセンターは突飛もないことを考えて「みんなついてこい」と言うのではなく、事業本部の方々と一緒に、新しいものをつくり上げていく仕事をしています。子どものような表現かもしれませんが、そんな仲間たちと「明るい未来」をつくっていきたいですね。

野々山 とても大事な視点だと思います。AIが台頭するディストピアを思い浮かべる人も増えるなかで、よりよい未来を描くのは大切なことではないでしょうか。

野々山 とても大事な視点だと思います。AIが台頭するディストピアを思い浮かべる人も増えるなかで、よりよい未来を描くのは大切なことではないでしょうか。

大久保 そうですね。実際、労働人口の減少も著しく、2040年には本当に大変な状況になるのだろうと予想してリサーチを行いましたが、結果は必ずしもディストピアではなく、ハッピーエンドもきちんとあったんですよ。

野々山 それは未来が楽しみですね。短期的な問題解決にとどまることなく、長い時間軸で明るい未来をつくっていければいいですね。(了)

ライター:加藤 智朗

企画・取材・編集:舟迫 鈴(SELECK編集部)

【読者特典・無料ダウンロード】「秒で変わるAI時代」に勝つ。最新AIツール完全攻略ガイド

近年、AI関連サービスは爆発的なスピードで進化しています。毎日のように新しいツールがリリースされる一方で、SNS上では広告色の強い情報や、過大評価されたコメントも多く見受けられます。

情報量があまりにも多く、さらにノイズも混ざる中で、「自分にとって本当に使えるツール」にたどり着くことは、簡単ではありません。だからこそ、「正しい情報源を選び、効率的にキャッチアップすること」が、これまで以上に重要になっています。

そこで今回は、SELECK編集部が日々実践している「最新AIツール情報の探し方・選び方・使い方」のノウハウに加えて、編集部が推薦する、現場で使えるAIツール22選をすべてまとめてお届けします。