- ファインディ株式会社

- プロダクトマネジメント室 室長

- 稲葉 将一

AI活用の最前線で変わる「チーム」と「PdM」の在り方。ファインディ社の現場で見えた現在地

AIの進化が、開発組織とプロダクトマネジメントの在り方を大きく変えつつあります。

今回は、開発生産性を可視化・改善するSaaS「Findy Team+」をはじめ、エンジニア向けのプラットフォームを複数展開するファインディ株式会社にて、プロダクトマネジメント室長を務める稲葉 将一さんにインタビュー。

同社におけるAI活用のリアルや、そこから見えてきた課題、そしてチームやPdMの役割の変化について伺いました。

また、「Findy Team+」を導入する企業において、AIの導入が開発現場にもたらした定量的・定性的な変化や、顕在化しつつある「AI疲れ」への対応、これからのキャリアをどう描いていくべきかまで。

人とAIが共に働く時代における、開発組織の進化とプロダクトマネージャー(PdM)の新たな役割を、実践の視点から深掘りします。(聞き手:株式会社ゆめみ / Webメディア「SELECK」プロデューサー 工藤 元気)

※本記事は、2025年6月24日に開催した、SELECK miniLIVEの生配信を書き起こし、読みやすさを重視し編集したものです。当日の映像アーカイブはこちらからご覧いただけます。

まだ「これ一択」ではない。AIツール選定は現場で試行錯誤中

工藤 本日は、大きく2つのテーマでお話を伺っていきます。まず前半は、ファインディ社としてのAI活用に関する取り組みについて。そして後半は、プロダクト「Findy Team+」を導入している企業の事例なども交えながら、AIとの寄り添い方を探っていきます。

では早速ですが、視聴者の皆さまに向けて、稲葉さんの簡単な自己紹介をお願いできますか?

稲葉 ファインディ株式会社で、プロダクトマネジメント室の室長をしています。最近シリーズDの調達をした会社で、主にソフトウェアエンジニアを対象とする複数のプロダクトを展開しています。

私自身は3年ほど前にジョインして、プロダクトマネジメントをメインに、一部ではマーケティングやインサイドセールス、データ周りにも関わってきました。

工藤 ファインディさんとしては、昨今のAI活用の波にどう向き合っているんでしょうか?

工藤 ファインディさんとしては、昨今のAI活用の波にどう向き合っているんでしょうか?

稲葉 私たちのビジネスドメインでは、ソフトウェアエンジニアをメインターゲットにしているので、生成AIの活用が他の領域よりも圧倒的に速いんですよね。その波に我々もしっかりキャッチアップして、ある意味ではリードしていかなければお客様にも示しがつかないという意識があります。

良い意味で緊張感を持ちながら、日々キャッチアップを続けていますね。

工藤 具体的に、現場ではどんなAIツールを使っていますか?

稲葉 ツールに関しては、会社全体として非常に柔軟に導入しています。 プロダクトマネジメント室では、Cursorを全メンバーに配布し、プロダクトづくりやオペレーションのスピードアップに活用しています。

エンジニア陣はもっと多様で、Devinを使っている人もいれば、Claude Codeを試している人もいて、けっこうバラバラです。まだ「これ一択だよね」というほどには定まっておらず、探しながら、作りながら、泥臭くやっているところです。

ツールの使いこなし度合いについても、メンバーのスキルや経験によるバラつきはまだあります。チーム単位でAIツールを使っていくにあたっては、トップダウンで業務オペレーション全体の枠組みを整える視点と、ボトムアップでそれぞれのタスク効率を上げていく視点の、両方が必要だと感じています。

工藤 なるほど。マクロ視点で全体性を担保していくところと、それぞれの持ち場のタスクを最適化していくというミクロな視点、どちらにも取り組んでらっしゃるんですね。

個人レベルではない「チーム」でのAI活用には、大きな課題が

工藤 ここまで先進的にAIツールを活用されていると、やはりいろいろな課題も出てくるのではないでしょうか?

稲葉 そうですね。皆さんも感じていると思いますが、AIによるアウトプットの精度はコンテキスト、つまりどういう前提条件を与えるかで大きく変わります。

個人で使っているぶんには、それぞれが好きなようにプロンプトを組んで、タスクを効率化すればよかった。でもこれが「チーム全体で生成AI駆動な開発を最適化していこう」となると、状況は一変します。チームをまたいでコンテキストをどう共有するか、という設計が、一番の課題になってきていると感じています。

工藤 今お話を聞いていて、私自身は2つの課題を読み取りました。まず1つは、生成AI駆動な開発をしていく上では、プロンプトの元になるイシューを人間の言葉でまず正しく言語化する必要があるという点。

もう1つは、そのコンテキストを違う持ち場の人同士で共有するにあたって、重ならない部分が出てくると生成AIに与えるデータに漏れが出てしまうという点。これらはAI側の課題というより、現場の問題なのかなと感じましたがいかがですか?

稲葉 まさに、AIの進化に対して、人間の業務の進化がまだ追いついていないシチュエーションだなと感じます。

PdM、デザイナー、エンジニアといった開発に携わる主要メンバーの業務自体は、それぞれのレベルでアップデートされつつありますが、その先にある「チームとしてのオペレーション」つまり「誰が・いつ・何をやるのか」といった役割の再定義は、今まさに起きているところだと思います。

たとえばこれまでは、PdMが「What(何をつくるか)」を定義して、「How(どう作るか)」の部分をデザイナーがモックを作ることで描いていく、といった動きがメインだったと思います。ですが今では、PdMが数行のプロンプトを書くだけで、それなりにクオリティの高いモックをローコストで生成できてしまう。

そうなると、従来の業務の棲み分けが変わってきます。AIを活用することで、これまでの業務フローとの間にギャップが生まれているんですよね。それをどうアップデートしていくかが、今求められていることだと思います。

工藤 これまでの一般的なDevとOpsの関係でいうと、AIが絡むことでOpsそのものを進化させないといけないフェーズに来ている、ということですよね。

工藤 これまでの一般的なDevとOpsの関係でいうと、AIが絡むことでOpsそのものを進化させないといけないフェーズに来ている、ということですよね。

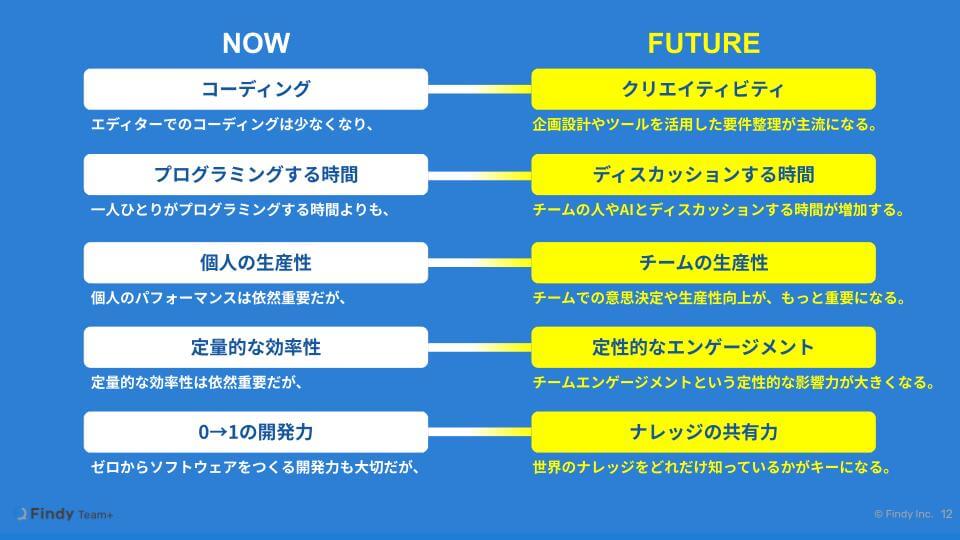

稲葉 そうですね。AIでアウトプットを出すだけであれば、個人の生産性は200%、もしかしたら300%まで上がるかもしれません。でも、ほとんどの会社がやろうとしているのは「チーム」で成果を出すことだと思います。

だからこそ、個人レベルの効率化だけでは足りない。チームとしての業務のあり方や、業務分掌、オペレーションの設計まで含めて、セットでアップデートしていく必要があると感じています。

開発組織の課題と打ち手を見える化する「Findy Team+」

工藤 ちょうど「チーム」というキーワードが出てきたところで、ここからはパート2に入りたいと思います。

ファインディさんが提供しているプロダクト「Findy Team+」について、実際に導入されている企業での成果や事例を交えながら、AIをどう活用するとうまくいくのか。あるいは逆のアンチパターンはあるのか、などもお聞きできればと思っています。

まずは、「Findy Team+とはどんなプロダクトか」から教えていただけますか?

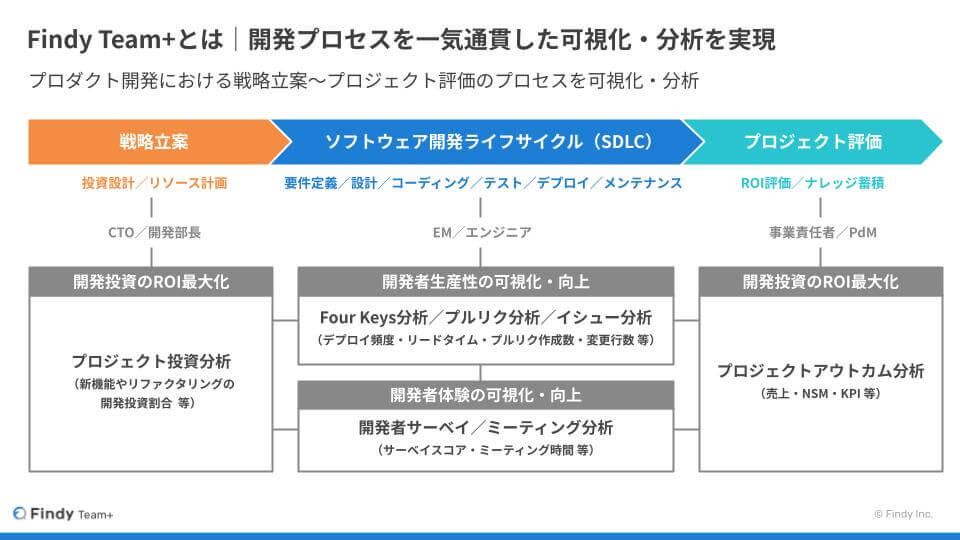

稲葉 「Findy Team+」は、主にソフトウェアの開発組織を対象にしたSaaS型のツールです。GitHub、Jira、Backlog、Google Calendarといった、開発に関わるツール群とデータ連携しながら、開発現場の生産性を可視化することを目的としています。

稲葉 開発の生産性とはなんぞや、という話もありますが、たとえば、Pull Requestベースで開発している場合のリードタイムの分析だったり、Jiraのようなプロジェクト管理ツールと連携することで、「要件定義~開発~テスト」にそれぞれどのくらい時間がかかっているのかといった工程別の分析も可能です。

稲葉 開発の生産性とはなんぞや、という話もありますが、たとえば、Pull Requestベースで開発している場合のリードタイムの分析だったり、Jiraのようなプロジェクト管理ツールと連携することで、「要件定義~開発~テスト」にそれぞれどのくらい時間がかかっているのかといった工程別の分析も可能です。

また、定量的なデータに加えて、「開発者が気持ちよく働けているか?」というような定性的な観点も重要だと考えていて、社内サーベイなども提供しています。

これらの情報に加えて、我々からのサポートも加わることで、開発生産性そのものをアップデートしていけるようなプラットフォームになっています。

工藤 さまざまなツールと連携しながら、開発現場の定量データをもとに、組織の現状を把握できる。しかも、それが定期観測できるようなプラットフォームなんですね。ちなみに、AIを用いた解析機能も実装されているんですか?

工藤 さまざまなツールと連携しながら、開発現場の定量データをもとに、組織の現状を把握できる。しかも、それが定期観測できるようなプラットフォームなんですね。ちなみに、AIを用いた解析機能も実装されているんですか?

稲葉 はい、すでに導入されています。開発生産性に関する数々のメトリクスをもとに、今のシチュエーションでは「どの指標に課題がありそうか?」といった分析をAIで行えるようになっていますね。

その上で、「どう改善したらよさそうか?」という具体的なアクションのサジェストまでセットで提供しています。一般的なBIツールだと、「見える化」で終わってしまうことも多いと思いますが、本質的には「そのデータからどんな気づきを得て、どう次のアクションにつなげるか」が重要だと私たちは考えています。

AI導入でPull Request数は増えたが… 現場で見えるリアルな変化

工藤 ここからは、Findy Team+を導入している企業における動きをお伺いできればと思います。多くの組織がAIツールを取り入れ始めていると思いますが、開発生産性との関係性や、業界全体で見たときのトレンドは見えてきていますか?

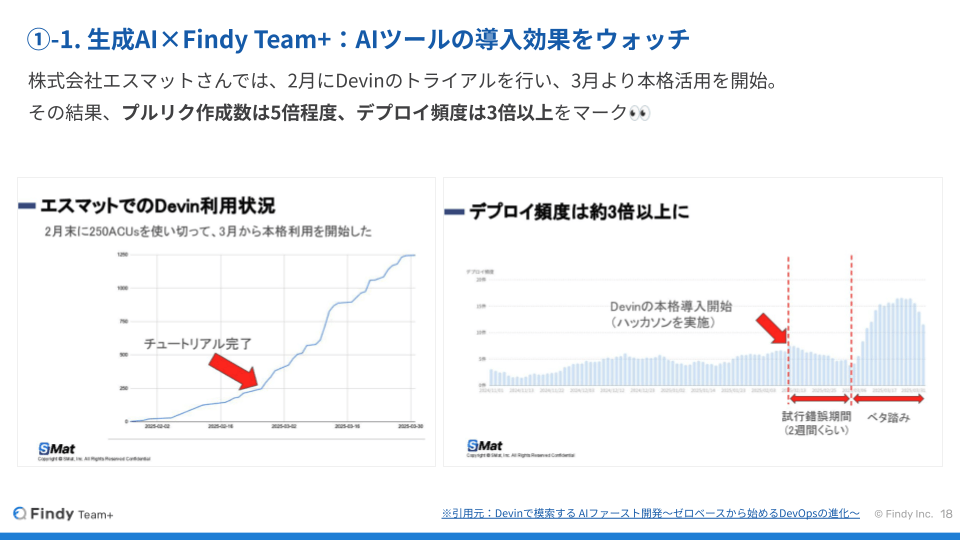

稲葉 最近では、Findy Team+を活用して開発生産性の見える化をしながら、AIツールを導入した効果検証まで行っている企業が増えてきています。

たとえば昨年末から今年の初めにかけては、GitHub Copilotの導入がひとつの入口として多かった印象です。そして今年に入ってからは、Devinを使ってコード生成まで任せてみる、といったトライをされる企業も増えてきました。

実際、Devinの活用によってPull Requestやデプロイの数が増加しているというデータも出ていますね。こうしたメトリクスを時系列で追えるのもFindy Team+の強みです。

稲葉 弊社のテックリードの事例では、コードの大部分をDevinが生成するようになり、その分、テックリード自身はプロダクトマネジメント寄りの業務にシフトするという変化も起きています。AIの活用によって、各職種の役割や関わる領域が変化してきているのを実感しています。

稲葉 弊社のテックリードの事例では、コードの大部分をDevinが生成するようになり、その分、テックリード自身はプロダクトマネジメント寄りの業務にシフトするという変化も起きています。AIの活用によって、各職種の役割や関わる領域が変化してきているのを実感しています。

工藤 AIによって開発のアウトプットは確実に増えているという実態があるものの、DevOpsのOpsだけではなくDevのほうでも、キャリアチェンジの概念が出てくるといった変化が起こっているんですね。

工藤 AIによって開発のアウトプットは確実に増えているという実態があるものの、DevOpsのOpsだけではなくDevのほうでも、キャリアチェンジの概念が出てくるといった変化が起こっているんですね。

稲葉 おっしゃる通りです。PdMの採用活動を行っているなかでも、ここ1年ほどで「エンジニアからPdMにキャリアシフトしたい」という相談が非常に増えています。コードを書くという行為そのものの比重が、AIの登場によって相対的に減っていくのは、もう皆さんが感じているところなんじゃないかなと。

もちろん、質の高いコードを生み出すことはこれからも重要な仕事です。ただ、それに加えて、PdMやCS、UXといった周辺領域にも関わっていくような動きは今後どんどん広がっていくと思っています。

工藤 ここまでのお話では、Devinのような新しいツールも登場して、各社が導入やトライアルを進めている様子が見えました。一方で、最近よく聞くのが「AI疲れ」という言葉です。そういった声は聞かれますか?

稲葉 実は、まさに出てきています。AIによって開発者の役割が変わってくる中で「のめり込みすぎて疲れる」「新しいツールを使いこなすこと自体が仕事になっている」といったような、バーンアウト気味になっているという声も増えてきています。

我々としても、そういった部分をサーベイ機能などで見える化し、AIによって開発者体験が良くなっているのか、バーンアウトの傾向がないか、といったことを定期的にウォッチできる機能を提供しています。

単純に「アウトプットが増えた」「生産性が上がった」だけではなく、開発者が本当に納得感を持って、持続可能なかたちで働けているか。そういった点も、定点でモニタリングしていく必要があると考えています。

工藤 人とAIの共存を考える上では、定量と定性の両輪で状態を把握する視点が重要ということですね。

顧客への「正しい価値提供」のために、AIをどう扱う?

工藤 別の視点で、AI機能をプロダクトに組み込んでいくにあたり、見えてきた課題はありますか?

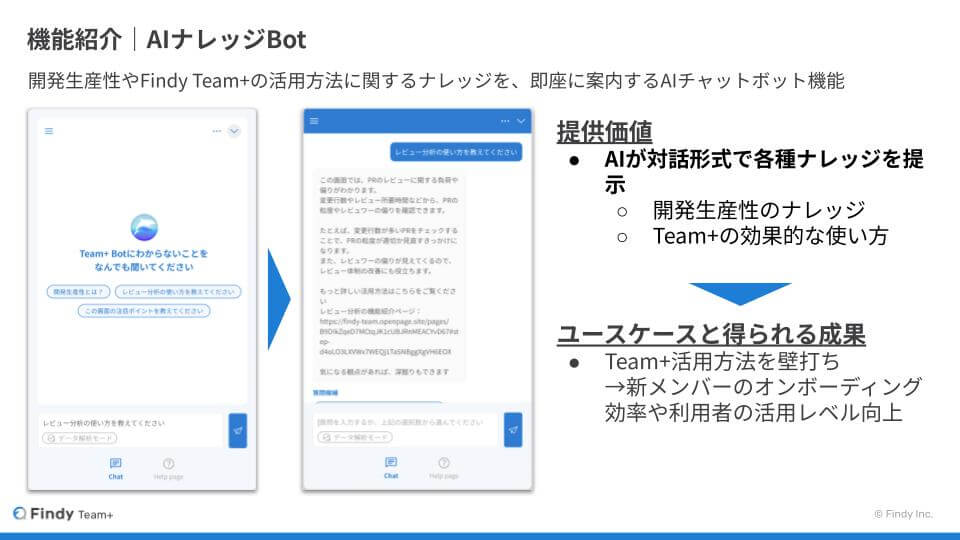

稲葉 我々もいくつかAIベースの機能を提供しているのですが、そのひとつに「ナレッジボット」のような機能があります。

稲葉 ユーザーがFindy Team+の使い方に迷ったときに、AIがナレッジを案内してくれるというものです。ただ、ここで難しいのが「どこまでAIに任せてよいか」という線引きです。

稲葉 ユーザーがFindy Team+の使い方に迷ったときに、AIがナレッジを案内してくれるというものです。ただ、ここで難しいのが「どこまでAIに任せてよいか」という線引きです。

正確な情報をAIで届けるには、当然工夫が必要ですし、ハルシネーションをいかに防ぐかという点も大きな課題になります。

特にBtoB SaaSの場合、ただWeb上の情報を集めて答えさせるだけでは足りません。 「この精度・このユースケースならAIに任せてよい」という線引きを、体験設計やプロダクト設計の中でしっかり仕分けていく必要があると考えています。

工藤 単純にAIに任せるというよりは、体験設計と、ハルシネーションを起こさないようなデータ学習を行うための上流設計が非常に大事なんですね。ナレッジの運用面はいかがですか?

稲葉 運用面では、お客様から実際の事例を預かり、それをナレッジとしてAIにインプットしていく循環が継続的に回らないと、ユーザーが受け取る情報が古いままになってしまうことが課題です。

そこで、今は、注力機能の開発に関してはセールス、CS、PdM、マーケティングが横断でプロジェクトを組んで取り組んでいます。このような横串のチームでナレッジとAIをつなぐことが、ユーザーに正しい価値を速く届けるうえで非常に重要だと思っています。

工藤 AIが雛形を作ったあと、それをさまざまな職種の人たちがレビューして、磨き上げていく。そしてそれを、PdMが見届けていくような構造ですね。

稲葉 PdMは、つい「自分が作ったから良いものだ」と思いがちなんですが(笑)、今後はCSのような、お客様に最も近いポジションのメンバーがAIが生成したアウトプットに対する評価(エバリュエーション)を行うことも大事になると考えています。

これからのAI時代に活躍できる、PdMの「3つのタイプ」

工藤 最後に、「プロダクトマネジメント」というテーマでぜひ伺いたいことがあります。今後、AI時代が加速していく中で、どんなPdMがより活躍していくと思われますか?

稲葉 PdM界隈でも、まさにこれはホットなトピックだと思っていて。

たとえば、営業がヒアリングした要望を仕様に落として開発に渡す、といった、いわゆる伝書鳩型の動きだけしているPdMは、これからはAIに代替されていく可能性が高いと思っています。

そのうえで、今後も活躍できるPdMには、3つのタイプがあると思っています。

1つ目は「自分で売れる人」。

プロダクトを作って終わりではなく、ユーザーに届け、価値として成立させる力を持つ人です。toCであれば売れるビジネスモデルを設計できる力、toBであれば自ら営業して売る力。AIによって開発スピードが飛躍的に高まる中では、PdMが自分で作って自分で売る、そんな動きがスタンダードになっていくと思います。

2つ目は「新しいカテゴリーを創れる人」。

似たようなプロダクトがあふれるこれからの時代、機能差だけで差別化するのは難しい。そうした中で、既存の市場ではなく、自ら新しいカテゴリーを設計して打ち出せるPdMは、より価値が高まると考えています。

3つ目は「コミュニティをつくれる人」。

ファンを早くつくり、ユーザーを巻き込みながら共創できるPdMは、プロダクト初期のトラクションづくりにおいて特に重要な存在になるはずです。

この「売れる・創れる・集められる」3つの力のどれか、あるいは掛け合わせを持っているPdMは、これからの時代でも強く求められると思います。

工藤 AIが業務を再定義していく中で、PdMに求められるのは「お客様の声にリアルに触れる力」ということですね。 顧客の価値観に直接触れ、それをプロダクトに落とし込み、マーケットに打ち出していく力がますます重要になると感じました。

稲葉 おっしゃる通りです。AIは「作る側」をどんどん自動化していきますが、逆に「市場やユーザーと向き合う側」に関しては、ますます人の価値が問われてくる。

そこに本気で向き合えるPdMが、これからの時代には必要なんじゃないかなと思います。

工藤 今日のお話を総じて感じたのは、AIが進化したことで、プロンプト設計やセマンティックな文脈づくりといった「人間にしかできない部分」の価値がむしろ際立っているということです。

御社のビジョンの中でも触れられている「アルゴリズムとヒューマニティの融合」という言葉を、まさに体現するお話を今日はお伺いできたと思います。本当にありがとうございました。(了)

【読者特典・無料ダウンロード】「秒で変わるAI時代」に勝つ。最新AIツール完全攻略ガイド

近年、AI関連サービスは爆発的なスピードで進化しています。毎日のように新しいツールがリリースされる一方で、SNS上では広告色の強い情報や、過大評価されたコメントも多く見受けられます。

情報量があまりにも多く、さらにノイズも混ざる中で、「自分にとって本当に使えるツール」にたどり着くことは、簡単ではありません。だからこそ、「正しい情報源を選び、効率的にキャッチアップすること」が、これまで以上に重要になっています。

そこで今回は、SELECK編集部が日々実践している「最新AIツール情報の探し方・選び方・使い方」のノウハウに加えて、編集部が推薦する、現場で使えるAIツール22選をすべてまとめてお届けします。