- コラボレーター

- SELECK

個人がIDを管理する時代。「DIDs(分散型識別子)」とは?VCやSSIとの関連性まで

インターネットを取り巻く環境が著しく進歩し、デジタル空間においても自らの存在を証明する手段が求められる現代では、私たちの日常生活における「アイデンティティ」の考え方も根本から変わりつつあります。

そのような変化の中では、大手プラットフォーマーがユーザーの個人情報を集約・管理がするモデルが主流となり、利便性が担保される一方で、システムの脆弱性を突いたハッキングや情報流出のリスクに晒されてきました。実際に、EUや米国では一種の社会問題にも発展し、ここ数年の間に規制強化が行われています。

こうした背景から、ブロックチェーン技術の台頭と共に再び注目を集めている技術が、「DIDs(Decentralized Identifiers:分散型識別子)」と「VC(Verifiable Credentials:検証可能な資格情報)」です。

これらの技術は、「SSI(Self Sovereign Identity:自己主権型アイデンティティ)」と呼ばれる考え方を社会実装する技術としても注目を集め、ユーザー自らがデータを管理する世界を実現できるのではないかと、様々な領域・業界関係者から期待が寄せられています。

そこで今回は、まずDIDsとSSIの関連性について掘り下げたのちに、DIDsとVCの基本概念や注目されている背景、その活用事例まで詳しくお伝えします。ぜひ最後までご覧ください。

<目次>

- 「SSI(自己主権型アイデンティティ)」とは?

- SSIの社会実装を可能にする技術、「DIDs(分散型識別子)」

- DIDsと関連性の深い「VC(検証可能な資格情報)」とは?

<編集部より>本記事に掲載している情報は、記事公開時点のものになります。記事の内容についてご意見や修正のご提案がございましたらこちらまでお願いします。

「SSI(自己主権型アイデンティティ)」とは?

1.SSIの基本的な概念と考え方について

1.SSIの基本的な概念と考え方について

まず、DIDs/VCの技術と親和性の高い「SSI(Self Sovereign Identity:自己主権型アイデンティティ)」についてお伝えします。SSIとは、管理主体に依存することなく個人がパーソナルデータの管理・保管を行い、あらゆる決定権を持つべきであるとする考え方のことです。

SSIの歴史をたどると、2012年に開発者のDevon Loffreto氏によって提唱された後、2016年にSSL/TLSの専門家であるChristopher Allen氏が「The Path to Self-Sovereign Identity」という記事の中で「SSIの10原則」を提唱したことで広く知られるようになりました。

<SSIの10原則>

- Existence(存在):ユーザーは独立した存在である

- Control(コントロール):ユーザーは自身のIDを管理でき、最終的な権限を持つ

- Access(アクセス):ユーザーは自身のIDに紐づくすべてのデータを常に簡単に取得できる

- Transparency(透明性):IDを管理・更新するシステムとアルゴリズムに透明性が担保されている

- Persistence(持続性):ユーザーが望む限り存続できるIDである

- Portability(ポータビリティ):ユーザーの利益を最優先とし、サービス間での持ち運びが可能である

- Interoperability(相互運用性):IDは国境を超えて、できるだけ広く使用できる

- Consent(同意):ユーザーの同意がある場合にのみデータが共有される

- Minimalization(最小化):データの開示は最小限に抑えられ、プライバシーを最大限にサポートする

- Protection(保護):ネットワーク内のニーズよりも、常に個人の自由と権利が優先される

この10原則からもわかるように、SSIは「個人は自身に関する情報がどう利用されているのかを確認することができる」「全ての情報を公開せずとも必要最小限の情報のみを検証者に提示できる仕組みが担保されている」「データに相互運用性があり、様々なサービスで利活用できる」といった思想がベースとして存在していることがわかります。

そして、SSIの考え方を社会実装するべく、HTMLやCSSの仕様を定義したことで知られる国際技術標準化団体のW3C(World Wide Web Consortium)が中心となり、DIDsやVCといった技術フレームワークの標準化が進められています。

上記からお分かりだと思いますが、SSIはDIDsやVCといったワードと親和性が高いキーワードであるために一緒に語られることが多いものの、SSI自体は特定の技術を指す言葉ではなく、ある種社会的なムーブメントを示す言葉であるという前提を理解しておくことが重要です。

2.SSIが注目されている背景

昨今、インターネットサービスの充実に伴い、現実世界と同じ自由度をもってデジタル空間でも活動することが可能になりました。そうした中で、自身の存在を証明する「ID」はサービスの利用に欠かせない要素となっています。

昨今、インターネットサービスの充実に伴い、現実世界と同じ自由度をもってデジタル空間でも活動することが可能になりました。そうした中で、自身の存在を証明する「ID」はサービスの利用に欠かせない要素となっています。

ご存知の通り、インターネットサービスを利用する際には、まずユーザーがアカウント名やパスワードを登録し、サービス側からIDを発行してもらうことで利用できるケースが主流であり、これらのIDは発行者によって中央集権的に管理されているのが現状です。

そして中央集権的な管理により、ユーザー側は自ら個人情報を管理する必要がなく、またパスワードを忘れた場合も発行元に照会を行えるといった利便性があります。その一方で、大手プラットフォームによって個人情報が予期しないレベルで収集・分析されてしまい、不正利用されるリスクが世界各国で問題視されています。

こうした背景から、近年データプライバシーを重視する潮流が世界的に広まっており、SSIの考え方に基づいた規制の見直しが進められています。

例えば、EUでは2018年5月に「GDPR(General Data Protection Regulation:EU一般データ保護規則)」が施行されています。これは、EEA圏内(※EU加盟28カ国に加え、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーの3カ国を含む)に居住する人を対象にした個人情報の扱いを規制する取り決めで、「個人が管理者にデータの削除を要求できる」「個人が他のサービスでもデータを利用できる」といった事項が定められています。

また、米国カリフォルニア州でも2020年に「CCPA(California Consumer Privacy Act:カリフォルニア州消費者プライバシー法)」が施行されています。これは同州の住人が持つ個人情報を適切に保護するための法律で、ここでの「個人情報」には、Webサイトの閲覧履歴やcookie、さらに位置情報や生体認証の情報なども含まれます。

改めて、これらの根底にあるのは「個人の情報に関する決定権は個人が持つべきである」という考え方であり、まさにSSIの基本原理を反映していることがわかります。

▼個人データの不正利用に迫った、Netflixのドキュメンタリー映画「グレート・ハック」

また、こうしたプラットフォームによる情報漏洩や悪用のリスクに加え、とりわけコロナ禍に顕著になったフェイクニュースの拡散や、産業データのサイロ化、データの相互運用性が不十分なことによる不便さなど、数多くの問題が浮き彫りになっています。

こうした数多くの問題が存在していることから、SSIの考えをベースにした新しい技術やアプローチが求められているのです。

▼個人情報のプライバシー問題について、Web3.0の観点からまとめた記事もぜひ一緒にご覧ください

Web3.0時代のマーケティングとは?カギは「トークングラフ」と「NFT広告」の活用にあり – SELECK(セレック)

3.SSIの思想を取り入れることのメリット

SSIは金融や医療、教育など、さまざまな分野での活用が期待されています。活用のメリットについて、ユーザー側と企業側それぞれの観点からみていきましょう。

まずユーザー側のメリットとして、SSIの考え方のもとでは自らの意思でアイデンティティを管理できるため、大手プラットフォームによる許諾なしのデータ再利用や、人為的ミスに起因する情報漏洩といった、セキュリティ上のリスクを極限まで排除できる可能性があります。

さらに、後述するDIDs/VCなどの技術を活用すればデータに「ポータビリティ(可搬性)」を担保でき、サービス間でのシームレスな連携が可能になることで、サービスごとに発行された大量のIDを管理する手間をなくし、利便性の高いUXを体感できます。

一方、企業側にとっては、セキュリティ対策に投じていた多額のコストを削減することができます。これは、資金面だけではなく人的リソースの節約にもつながり、ビジネスの拡大や経営状況の改善にも貢献するでしょう。

4.SSIの思想に基づく世界各国の取り組み

こうしたSSIに基づく取り組みは、すでにグローバル規模で進められています。

その代表的な例として、国連が参加する「ID2020」という取り組みが挙げられます。現在、世界には11億人以上の人々が自身の存在を示す公的手段をもっていないと推定されており、ID2020はそうした人々に対してデジタルIDを付与することで人権保護を目指す取り組みです。

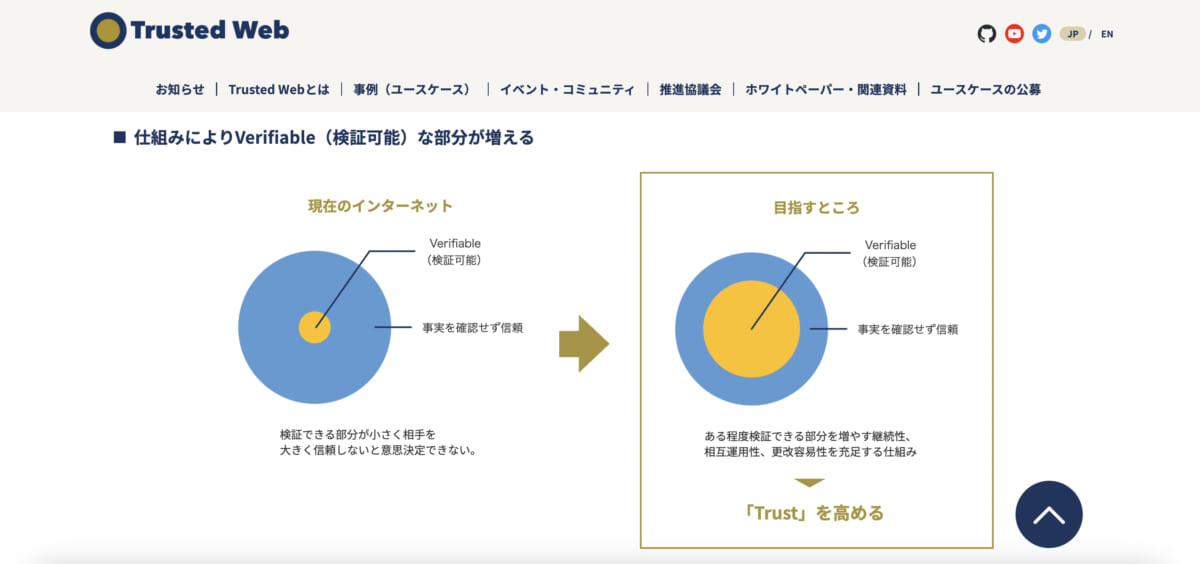

日本国内でも、官民協力のもとSSIに基づく取り組みが進められており、その一例として内閣官房の市場競争会議によって進められている、次世代のインターネット・インフラ構想「Trusted Web」が挙げられます。

具体的には、「デジタル社会における様々な社会活動に対応するTrustの仕組みをつくり、多様な主体による新しい価値の創出を実現すること」を目的に、企業や行政機関、標準化団体などが連携し、技術の普及に向けたユースケースの創出を目指しています。

※Trusted Webについての詳細は、Trusted Web推進協議会が公開している「Trusted Web ホワイトペーパーVer2.0(2022年8月15日)」をご参照ください

※Trusted Webについての詳細は、Trusted Web推進協議会が公開している「Trusted Web ホワイトペーパーVer2.0(2022年8月15日)」をご参照ください

SSIの社会実装を可能にする技術、「DIDs(分散型識別子)」

1.DIDs(分散型識別子)とは?また、DID(分散型アイデンティティ)との違いは?

SSIの基本理念を反映し、それを実現する技術の一つとして注目されているのが、「DIDs(Decentralized Identifiers:分散型識別子)」です。

補足として、「DID」と記載されている場合は、「Decentralized Identifiers:分散型識別子」なのか、あるいは「Decentralized Identity:分散型アイデンティティ」を示しているのかを、文脈から見分ける必要があります。そのため、最近は分散型識別子がDIDsと記載される傾向にあります。(※また、本記事では便宜上、分散型識別子を指す際には全てDIDsと記載します)

これら両者の違いは何なのでしょうか。その違いを理解するために、「Identity」と「Identifier」のそれぞれの言葉について整理しておきましょう。

まず、「Identity」は大きく二つの意味を持ちます。一つは「自己同一性(個人が「個人」であること、独自性)」で、もう一つは「身分・身元」です。一方、「Identifier」は「識別子」と訳され、アカウント名などデジタル上で個人を特定するための情報のことです。

日本総研によると、Identityは下記3つの要素によって成り立っているとされ、Identifierはデジタル上のIdentityを形成する一要素であることがわかります。

- 識別子(Identifier:IDを識別するための情報)…アカウント名、メールアドレス、保険証番号、運転免許証番号、社員番号など

- クレデンシャル(Credentials:ある情報内容の正当性を示すための情報)…正当な利用者であることを示すワンタイム・パスワードや電子証明書、生体情報など

- 属性(Attributes:IDを特徴付ける情報)…氏名、住所、生年月日、銀行口座など

これらを踏まえると、DID(分散型アイデンティティ)とは、デジタルアイデンティティの領域において中央集権プラットフォームに対する依存度を可能な限り低くしようとするアプローチを指し、DIDs(分散型識別子)は、DIDの実現を可能とする手段の一つであると理解できます。

2.DIDsの仕組みについて

現在、DIDsに関してはW3Cが中心となって標準化が進められており、2022年7月に分散型IDの規格「Decentralized Identifiers(DIDs) v1.0」が標準規格として公表されました。

現在、DIDsに関してはW3Cが中心となって標準化が進められており、2022年7月に分散型IDの規格「Decentralized Identifiers(DIDs) v1.0」が標準規格として公表されました。

W3Cの規定により、DIDsは以下のような形式をとります。

did:example:123456789abcdefghi

このうち先頭の「did:」の部分をSchemeといいます。私たちがWebサイトでよく見かける、http・httpsのようなイメージです。

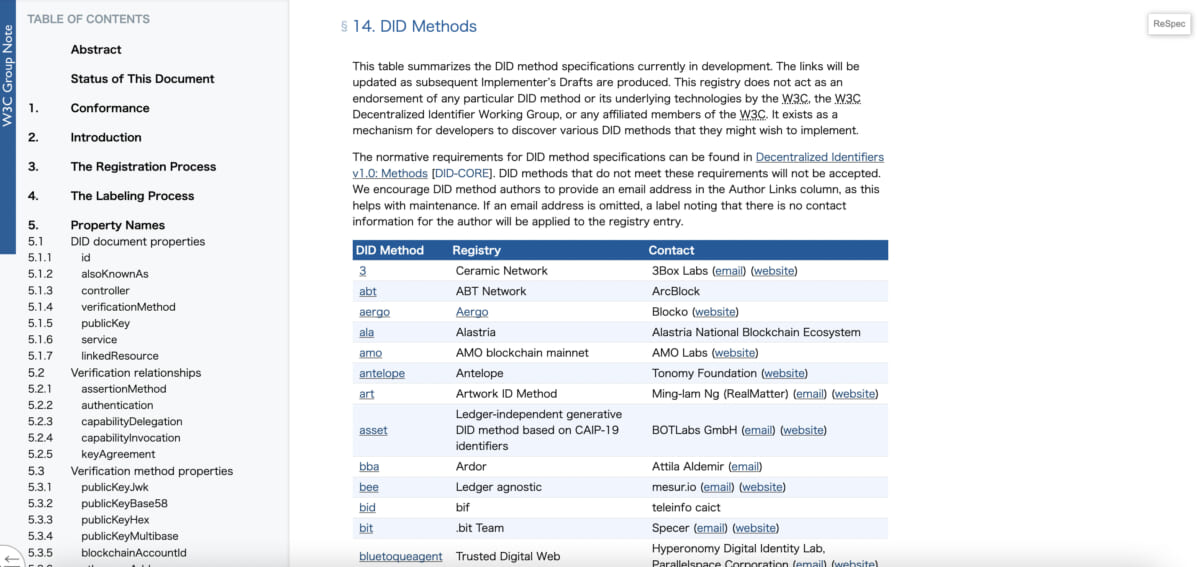

次に、「example:」の部分はDID Methodと呼ばれ、DIDの生成方法や登録先レジストリを定義する要素を示しています。DID Methodは一定の要件のもとで自由に開発が可能で、2023年8月時点で150以上もの種類が存在します。

そして、DID Method以下はDID Method-Specific Identifierと呼ばれるもので、DID Methodの中の特定のIDのことを指し、これら3つの要素によってDIDsは構成されています。

補足として、「分散型」と聞いてブロックチェーンを思い浮かべる方もいるかもしれませんが、DIDsは必ずしもブロックチェーンに依存するとは限りません。ブロックチェーンを基盤とするものもあれば、しないものもあります。DIDsの生成方法は、DID Methodによりさまざまなのが特徴です。

▼W3CのWebサイト上で、数多くのDID Methodが公開されている

そして、このDIDsに紐づく関連情報をJSON(JavaScript Object Notation)形式の文書としてまとめる「DID Document(DID文書)」が、DIDの実現において重要な要素となります。

そして、このDIDsに紐づく関連情報をJSON(JavaScript Object Notation)形式の文書としてまとめる「DID Document(DID文書)」が、DIDの実現において重要な要素となります。

下記がDID Documentの一例です。見ていただくと分かるように、基本的にDIDドキュメントには個人情報が記載されていません。

▼DID Documentの一例

{

“@context”: [

“https://www.w3.org/ns/did/v1”,

“https://w3id.org/security/suites/ed25519-2020/v1”

]

“id”: “did:example:123456789abcdefghi”,

“authentication”: [{“id”: “did:example:123456789abcdefghi#keys-1”,

“type”: “Ed25519VerificationKey2020”,

“controller”: “did:example:123456789abcdefghi”,

“publicKeyMultibase”: “zH3C2AVvLMv6gmMNam3uVAjZpfkcJCwDwnZn6z3wXmqPV”

}]

}※引用:Decentralized Identifiers (DIDs)v1.0 – W3C

つまり、DIDs自体は固有のエンティティ(実体)を識別する役割を果たすだけのものであり、DID DocumentはそのDIDsに関連する詳細情報や認証方法を提供する、という関係性になっています。

そして、後述する「VC(Verifiable Credential:検証可能な資格情報)」が紐づいていくことで、ようやくDIDsが個人のアイデンティティを証明するものとしての効力を発揮するということです。

このDID Documentの作成に必要なデータの格納先は、DID methodによって指定されます。例えば、Microsoft社が提供する「did:ion」はビットコインベースの分散型台帳に、そして「did:ethr」はイーサリアムベースの分散型台帳に格納される形です。

総じて、どのDID Methodを利用するのか、そしてブロックチェーンを実装するのかどうか、DID Documentをどう管理するのかといった点は特に規定が存在しているわけではないため、実装者の判断に委ねられているのが現状です。

しかし、データの相互運用性の管理が進んできているため、多種多様なDID Method間でのデータ連携や取り扱いが、今後スムーズになっていくことが期待されます。

DIDsと関連性の深い「VC(検証可能な資格情報)」とは?

1.VCの基本的な概念について

※出典:Verifiable Credentials: The Ultimate Guide 2022 – dock

※出典:Verifiable Credentials: The Ultimate Guide 2022 – dock

DIDs、ブロックチェーン技術の他に、SSI実現のために必要とされている技術が「VC(Verifiable Credentials:検証可能な資格情報)」です。

VCとは、氏名や生年月日などの個人情報を含む証明書をデジタル化するための技術、もしくはデジタル化された証明書そのものを指します。VCもDIDsと同様にW3Cによって標準化されています。

なお、「Credential(クレデンシャル)」は、「資格」「経歴」「認定証」などと訳されますが、VCは個人情報そのものを示すものではなく、その真正性を検証できる技術やフォーマットである点に留意しておきましょう。

VCを活用したデジタル証明書は暗号技術に基づき、第三者がいつでも・どこでもその真正性を検証できる点がメリットとして挙げられます。

実際のユースケースとして、就職活動時のリファレンスチェックが挙げられます。職務経歴書の多くは求職者による自己申告に基づいており、その内容のチェックに時間や手間がかかるといった課題が存在しています。

そこでVCを活用すれば、採用側は第三者により立証された職歴情報を元にスムーズに採用活動を進めることが可能になります。一方、求職者側も、前職の会社に証明書の発行や情報開示を逐一求める必要がなくなるため、双方のコストを削減できます。

2.VCの仕組みについて

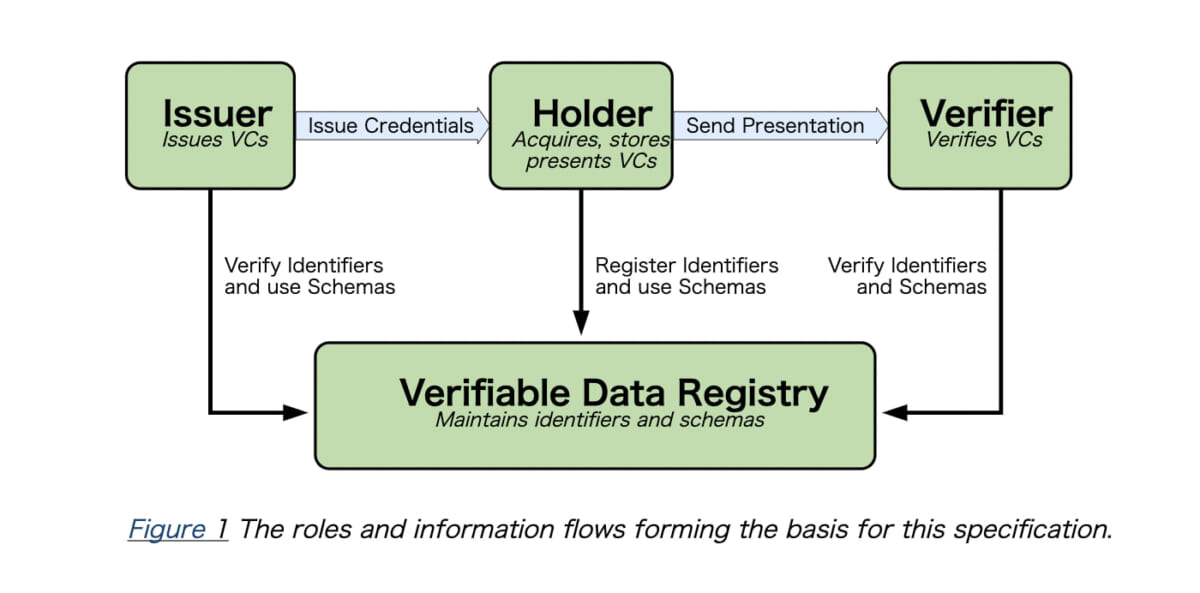

VCの仕組みを理解するには、W3Cが発表するモデル「Verifiable Credential Data Model v2.0」について知る必要があります。

※出典:Verifiable Credentials Data Model v2.0 – W3C

※出典:Verifiable Credentials Data Model v2.0 – W3C

同モデルでは、「Issuer」「Verifier」「Holder」の3者、および「Verifiable Data Registry」が登場します。

IssuerはVCそのものを生成する「発行者」です。例えば、運転免許証であれば全国治安委員会、パスポートであれば外務省(日本の場合)がIssuerに該当します。Issuerはプラットフォーム上でVCを発行し、それをHolder、すなわち「所有者」に交付します。

基本的に、VCはHolderのWeb3ウォレットやアプリケーション内に保管されます。そして、VCを使用する際は、Verifier、つまり「検証者」の要求に対して、HolderはProofを提示する必要があります。

VerifierはVCを検証するための公開鍵などが保管されたVerifiabl Data Registryを参照し「Issuerを信頼している」という前提のもとでProofを検証します。Claim(VCが証明する情報)の真正性が確認された場合、HolderはVCの情報を利用できる仕組みです。

また、VCをDIDsと一緒に活用することのメリットとして、ユーザーが個人情報を選択的に開示することが可能になります。例えば、「氏名を明かさずに年齢だけを開示する」「詳細な番地やマンション名などを明かさずに、特定の区に住んでいることを証明する」といったことができ、プライバシーを保護しながらアイデンティティを証明することが可能となります。

3.VCの活用事例

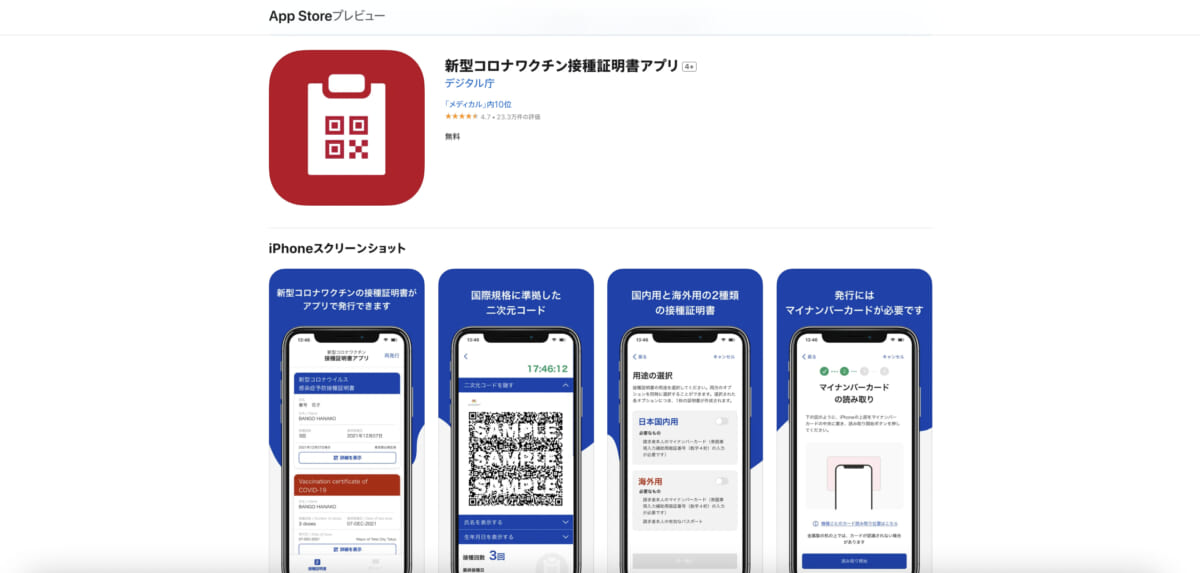

このようなVCの特徴を生かした応用事例としては、「ワクチン接種証明」「出生証明」「炭素排出証明」などが挙げられます。

日本国内でも、2021年12月から日本政府が「新型コロナワクチン接種証明書アプリ」の提供を開始しており、実際に利用したことがある方も多いのではないでしょうか。同アプリはマイナンバーやパスポートを用意するだけで2分ほどで接種証明書を発行できるとして、その利便性が高く評価された活用事例です。

また、過去にSELECKでも取材した伊藤 穰一氏が学長を務める千葉工業大学では、VCやNFTの技術を活用した学修歴証明書や学位証明書が発行されており、学内で取得できるアイデンティティに相互運用性を設けることで、学生のキャリア形成支援を行なっています。

また、過去にSELECKでも取材した伊藤 穰一氏が学長を務める千葉工業大学では、VCやNFTの技術を活用した学修歴証明書や学位証明書が発行されており、学内で取得できるアイデンティティに相互運用性を設けることで、学生のキャリア形成支援を行なっています。

※出典:株式会社PitPa、千葉工大にて実施されたweb3概論受講生254名にNFT/VCのデジタル学修歴証明書の発行を支援 – PR TIMES

※出典:株式会社PitPa、千葉工大にて実施されたweb3概論受講生254名にNFT/VCのデジタル学修歴証明書の発行を支援 – PR TIMES

こちらの記事では、DIDs/VCを活用した国内企業2社の対談をお届けしています。ぜひ一緒にご覧ください。

藤森 「もう一つ、ブロックチェーンとDID/VCを使うメリットを挙げるとすると、より細かい粒度で個人の実績を証明できるようになります。

従来は履歴書に記載できる項目が、学校の卒業歴や会社の経歴という部分に限られていましたが、ブロックチェーンを使えば、「学歴」ではなく「学習歴」というように、その人が具体的に何を学びアウトプットしたのかというミクロな成果を可視化できるようになります。

これらが一つひとつ可視化されればモチベーションも上がりますし、個人の学び方や働き方も変わることで、採用を行う企業の判断基準も変化するのではないでしょうか。」

※記事内より一部引用:【Web3対談#05】職歴×ブロックチェーンで、個人が実績データを所有できる社会へ – SELECK(セレック)

おわりに

いかがでしたでしょうか。今回はDIDsを中心に、関連するSISやVCといったキーワードについてもご紹介してきました。

これらは、昨今のブロックチェーン技術の台頭により再び注目を集めている領域であり、日本に限らず海外においてもまだまだ活用方法が模索されている段階だと思います。今後、どのような形で社会実装されていくのかが楽しみです。引き続き、注目していきたいと思います。(了)。

【読者特典・無料ダウンロード】「秒で変わるAI時代」に勝つ。最新AIツール完全攻略ガイド

近年、AI関連サービスは爆発的なスピードで進化しています。毎日のように新しいツールがリリースされる一方で、SNS上では広告色の強い情報や、過大評価されたコメントも多く見受けられます。

情報量があまりにも多く、さらにノイズも混ざる中で、「自分にとって本当に使えるツール」にたどり着くことは、簡単ではありません。だからこそ、「正しい情報源を選び、効率的にキャッチアップすること」が、これまで以上に重要になっています。

そこで今回は、SELECK編集部が日々実践している「最新AIツール情報の探し方・選び方・使い方」のノウハウに加えて、編集部が推薦する、現場で使えるAIツール22選をすべてまとめてお届けします。