- コラボレーター

- SELECK

【2025年度版】情報整理に超便利。Google発のAIノート「NotebookLM」の使い方を徹底解説

ますます盛り上がりを見せる、AIツール市場。過去にSELECKでも様々なツールをご紹介してきましたが、気軽に使えるAIツールは個人の活動からビジネスシーンまで幅広く活用されています。

しかし、「AIと対話すればするほど、情報が溢れてしまって整理が追いつかない…」「トピックやテーマ別に情報を整理したい…」などと感じたことがある方も多いのでは?

そんな方々におすすめしたいのが、自分だけのナレッジベースを作成できるGoogle発のAI搭載ノートブック「NotebookLM(ノートブック・エルエム)」です。

その大きな特徴としては、自身のGoogleフォルダ内のデータやPDF、YouTube動画などのデータを学習させた上で、ノートブック形式で情報を整理できる点にあります。

本記事では、NotebookLMの基本的な使い方、活用事例までをご紹介します。特に、AIを使って学習効率を上げたい!という方におすすめですので、ぜひ最後までご覧いただけますと幸いです。

本記事では、NotebookLMの基本的な使い方、活用事例までをご紹介します。特に、AIを使って学習効率を上げたい!という方におすすめですので、ぜひ最後までご覧いただけますと幸いです。

<目次>

- 「NotebookLM」は他のAIツールと何が違うのか?

- アカウント作成方法と画面の見方

- 基本的な機能と操作方法

- NotebookLMと一緒に使いたいAI搭載の論文検索サイト「Elicit」

※本記事に掲載している情報は、記事公開時点のものになります。サービスのアップデートにより情報が記事公開時と異なる可能性がございますので予めご了承ください。最新の情報については、NotebookLMのサポートページをご参照ください。また、記事の内容についてご意見や修正のご提案がございましたらこちらまでお願いします。

「NotebookLM」は、他のAIツールと何が違うのか?

「NotebookLM」は、Googleが開発したAI搭載のノートブックツールです。

高度な推論機能をもつGemini 2.0 Proを搭載しており、ユーザーがアップロードした資料やURL、YouTube動画などの情報を基に要点をまとめたり、質問に答えたりといった形で学習をサポートしてくれるのが大きな特徴です。

GoogleのJapan Blogに投稿された記事では、NotebookLMは以下のように紹介されています。

「私たちが NotebookLM で目指してきたのは、複雑な資料を理解して精査し、情報から新しい類似性を見つけ、下書きなどをすばやく作成するのに役立つツールの開発です。研究論文や取材記録、仕事でのドキュメントなどの参照文献(ソース)をアップロードすると、NotebookLM がそれらの重要な資料を理解し、必要なサポートを提供します。」

※引用:NotebookLM を日本語でも提供開始。ウェブサイトや Google スライドにもサポート – Google Japan Blog

つまり、NotebookLMは資料を「理解」「分析」「活用」する一連のプロセスを、効率的にサポートする機能を備えているのです。

では、具体的にどのようなことができるのかというと、以下のようなものが挙げられます。

- 読み込ませた情報を基に要約の生成や、内容の深掘りが可能

- GoogleドライブのデータやWebのURL、YouTube動画も学習させられる

- チャットボックスに指示を入力することで、要約や検索が可能

- 各ノートには最大50個のソースを読み込ませられる

- 参照箇所がインラインで表示されるため、文脈の確認が可能

- 生成内容をもとにポッドキャストの生成が可能(※日本語非対応)

- ノートブックを他のユーザーと共有可能

アップロードした情報を基に要約や質問ができると聞くと、「他のAIツールとあまり変わらないのでは…?」と思われるかもしれませんね。

しかし、NotebookLMならではの大きな特徴があります。それが「ユーザーがアップロードしたデータからのみ情報を抽出・要約してくれる」という点です。

一般的なAIツールは、開発企業独自のデータベースやWeb上の情報など、様々な情報から回答を生成するため、不正確な情報が含まれる可能性がありました。

一方で、NotebookLMはユーザーが学習させた限られたソースからのみ回答を生成してくれるので、ハルシネーション(間違えた回答)を最小限に抑えられる点が大きなメリットです。

また、ChatGPTやClaudeなどはチャット形式のUI/UXですが、NotebookLMはあくまで「ノート形式」なので、情報をテーマごとに整理できるほか、新たなアイデアや思考メモなどを追記しておけるのが嬉しいポイントです。

<NotebookLMの活用シーン>

<NotebookLMの活用シーン>

では、実際にどのようなシーンでの活用可能性があるのか、せっかくなので、NotebookLMのサンプルノートとして公開されている「Introduction to NotebookLM」のノート内で質問してみました。その回答結果がこちら。

研究:

- 複数の研究論文をNotebookLMにアップロードし、「○○に関する既存研究の主な findings は何か?」という質問をすることで、関連研究の概要を把握することができます。

- 論文の執筆中に、NotebookLMに「この議論を裏付ける根拠となる引用を提案して」と指示することで、適切な文献を見つけることができます。

ビジネス:

- 会議の議事録をNotebookLMにアップロードし、「○○について誰がどのような意見を述べたか?」という質問をすることで、議論の内容を整理することができます。

- 顧客からのフィードバックをNotebookLMにアップロードし、「顧客が最も不満に思っている点は何か?」という質問をすることで、製品やサービスの改善点を把握することができます。

教育:

- 授業で使用する資料をNotebookLMにアップロードし、学生に「この資料の主要なポイントを3つ挙げよ」という課題を出すことができます。

- 学生が作成したレポートをNotebookLMにアップロードし、「このレポートの改善点と、その根拠となる情報を示せ」というフィードバックを返すことができます。

研究や教育をはじめ、主に「学ぶ」シーンでかなり活用できそうですね。

<料金体系>

NotebookLMは無料で利用できます。データのアップロード形式に制限はなく、「学習ガイド」や「よくある質問」の生成機能、AIチャットなど主要な機能をすべて利用できますので、個人利用であれば無料プランで問題ありません。

企業やチーム単位での利用向けに「NotebookLM Plus」プランも提供されています。2025年2月時点で、無料プランとPlusプランでは下記のような違いがあります。

- ノートブック数

- 無料:100件

- Plus:500件

- リソース数

- 無料:50件

- Plus:300件

- 音声生成数

- 無料:3件

- Plus:20件

また、Plusプランでは以下のような機能も解放されるとのことです。

- 他ユーザーと共有する場合の機能カスタマイズ(チャットのみに変更するなど)

- 高度なチャット設定(スタイルや出力の流さを変更)

- ノートブックの分析(アクセス数、クエリの実行数など)

なお、「Google Workspace」に契約されている方であれば、Plusも無料で利用できるとのこと。データ保護機能を備えた形で利用可能とのことで、業務にも安心して利用できそうです。

<学習させるデータの取扱いについて>

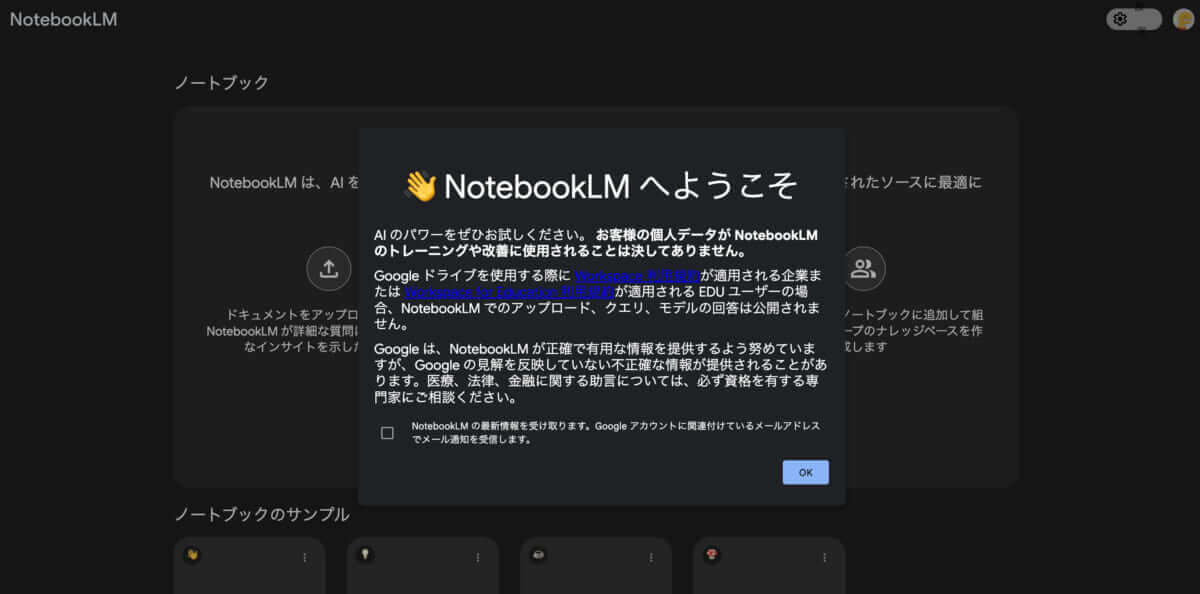

最後に、AIツールを使用する際にやはり気になる点は、「読み込ませた情報がAIの学習に利用されてしまう可能性」ではないでしょうか。この点について、NotebookLMは、アップロードされたデータがAIの学習に使用されないことを明確にしています。

実際に、NotebookLMを起動すると、最初の画面で「個人情報がAIのトレーニングや改善には利用されない」という方針が明示されます。

ただし、個人情報や機密情報を含むドキュメントのアップロードは推奨されていませんので、十分に注意を払いながらご自身の判断のもとでご利用くださいね。

ただし、個人情報や機密情報を含むドキュメントのアップロードは推奨されていませんので、十分に注意を払いながらご自身の判断のもとでご利用くださいね。

アカウント作成方法と画面の見方

それでは早速、NotebookLMの具体的な使い方をお伝えしていきます!

現在、モバイル用のアプリは提供されていないため、パソコンまたはモバイルのWebブラウザからの利用になります。また、利用にはGoogleアカウントが必要になりますので、まだアカウントがない人はこちらから作成しておきましょう。

Googleアカウントにログインした上でNotebookLMの公式サイトを開くと、以下のような画面が表示されますので、画面中央の「作成」をクリックします。

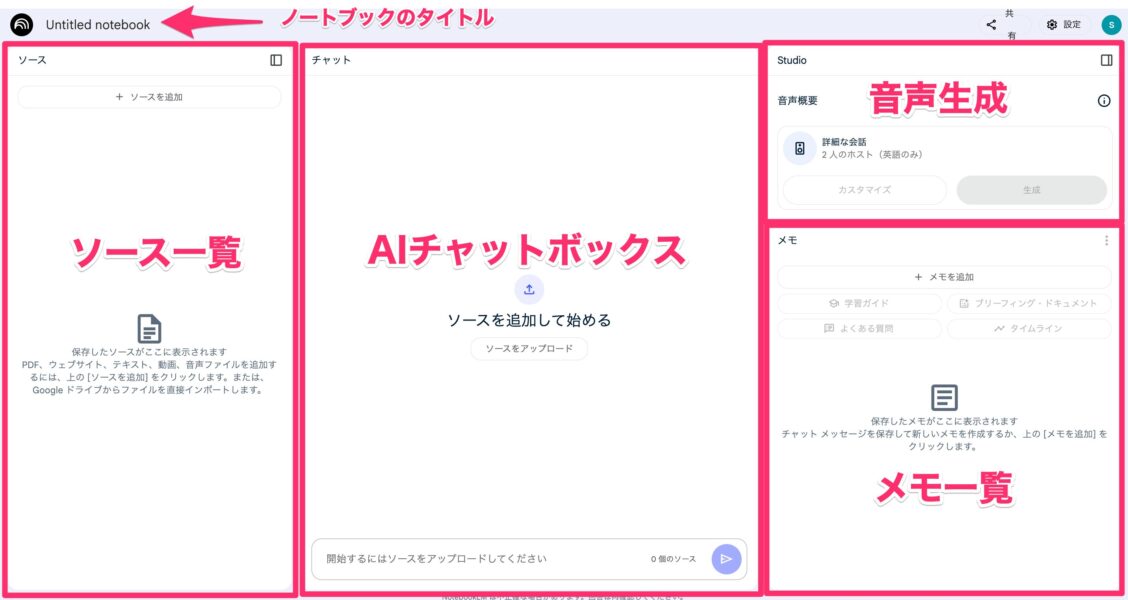

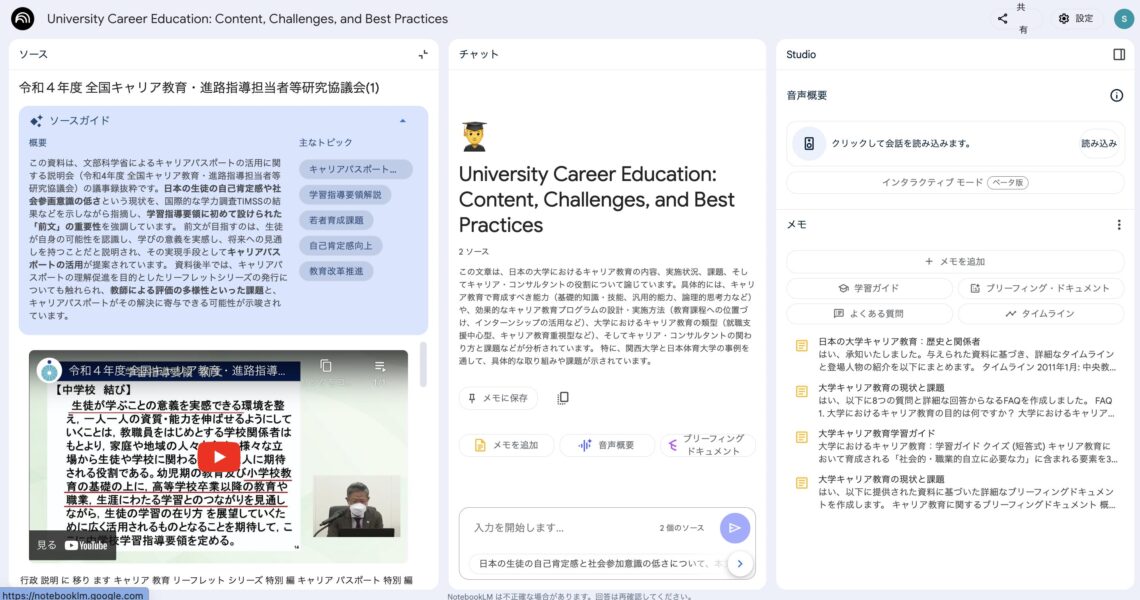

下図がホーム画面です。「ソース」「チャットボックス」「メモ」の3つのシンプルな構成になっています。ノートのタイトルは自由に設定できますので、テーマに沿って変更しておきましょう。

下図がホーム画面です。「ソース」「チャットボックス」「メモ」の3つのシンプルな構成になっています。ノートのタイトルは自由に設定できますので、テーマに沿って変更しておきましょう。

NotebookLMに読み込ませられるデータの形式は以下の通りです。

NotebookLMに読み込ませられるデータの形式は以下の通りです。

- Googleドキュメント・スライド

- PDFファイル

- Markdown

- テキスト

- WebページのURL

- YouTube動画

- 音声ファイル(MP3、WAV)

補足として、アップロード時には以下のような注意点があります。

- CSVやExcelファイルなどは非対応

- 1つのソースにつき最大50万字(無料プランの場合)

- 各ソースは200MB以下

- Webページはテキストコンテンツのみが対象(画像や動画はインポートされない)

- YouTube動画は、「公開動画」「音声が含まれているもの」「公開から72時間以上経ったもの」のみ対象

- YouTube動画が非公開に設定されると、30日以内にNotebookLM上から削除される

また、Googleドライブ経由でアップロードしたデータに関しては、元データを編集した際にNotebookLM上には自動で反映されない点に注意が必要です。

編集が検知されると表示される「クリックしてGoogleドライブと同期」というボタンから、都度更新する必要があります。

※アップロードできるデータについてより詳しく知りたい場合は、こちらのページをご覧ください

アップロードは、画面中央の「ソースをアップロード」のボタンから可能です。

下図のようなポップアップが表示されますので、学習させたい資料をアップロードしましょう。

下図のようなポップアップが表示されますので、学習させたい資料をアップロードしましょう。

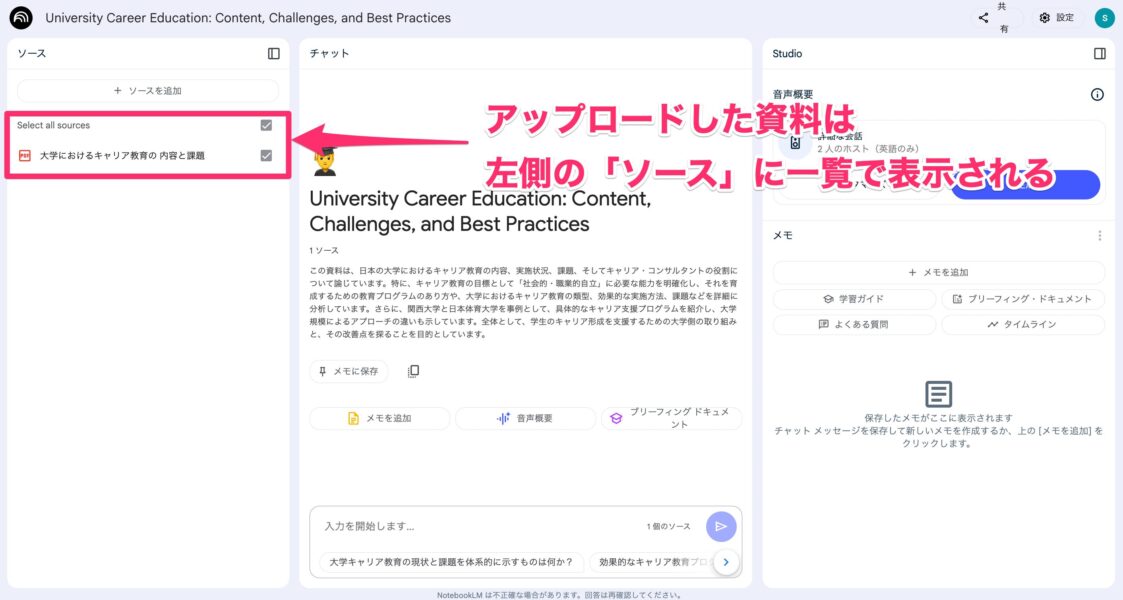

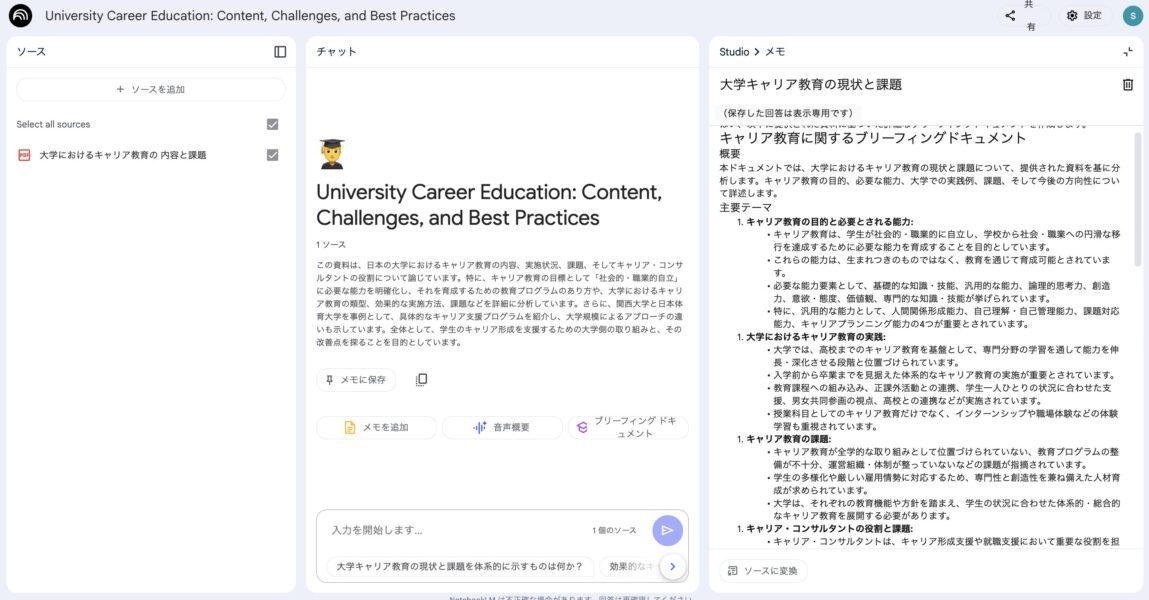

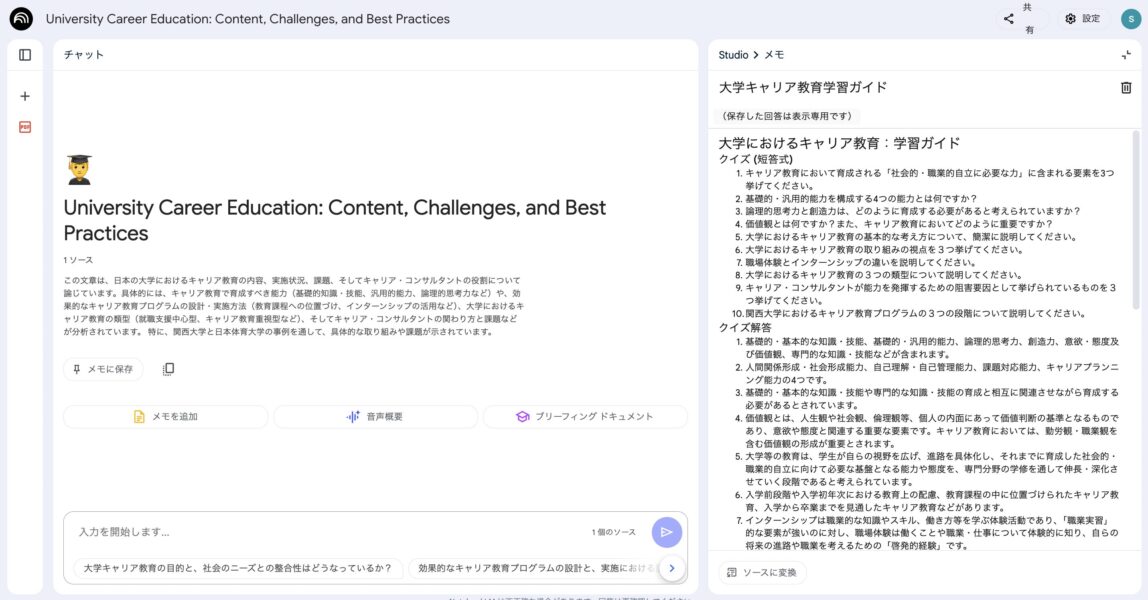

今回は試しに、厚生労働省が公開している「大学におけるキャリア教育の 内容と課題」というPDF資料を読み込ませてみました。アップロードが完了すると、画面左側の「ソース」に表示されます。

今回は試しに、厚生労働省が公開している「大学におけるキャリア教育の 内容と課題」というPDF資料を読み込ませてみました。アップロードが完了すると、画面左側の「ソース」に表示されます。

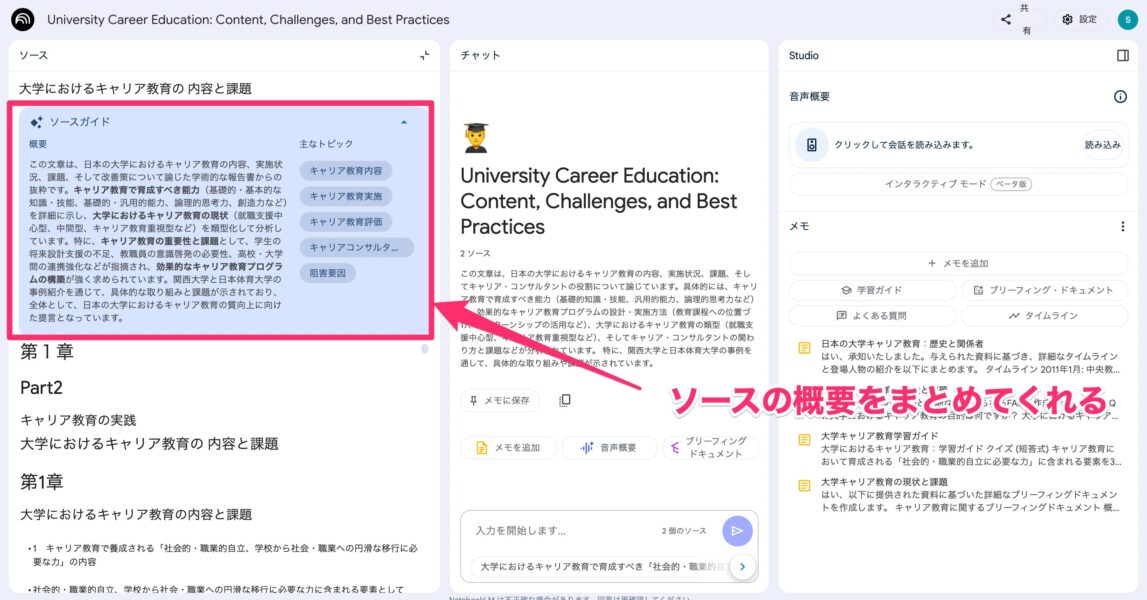

ソースをクリックすると内容を確認できる上、NotebookLMが自動生成してくれた「ソースガイド(概要)」も表示されます。

ソースをクリックすると内容を確認できる上、NotebookLMが自動生成してくれた「ソースガイド(概要)」も表示されます。

ソースを追加したい場合には画面左の「ソースを追加」のボタンから可能です。

ソースを追加したい場合には画面左の「ソースを追加」のボタンから可能です。

次は、YouTube動画をアップロードしてみます。文科省が公開している「令和4年度 全国キャリア教育・進路指導担当者等研究協議会(1)」という動画を読み込ませてみました。

すると、たった数秒でソースガイドと文字起こしを表示してくれました。この画面から動画も再生できます。

すると、たった数秒でソースガイドと文字起こしを表示してくれました。この画面から動画も再生できます。

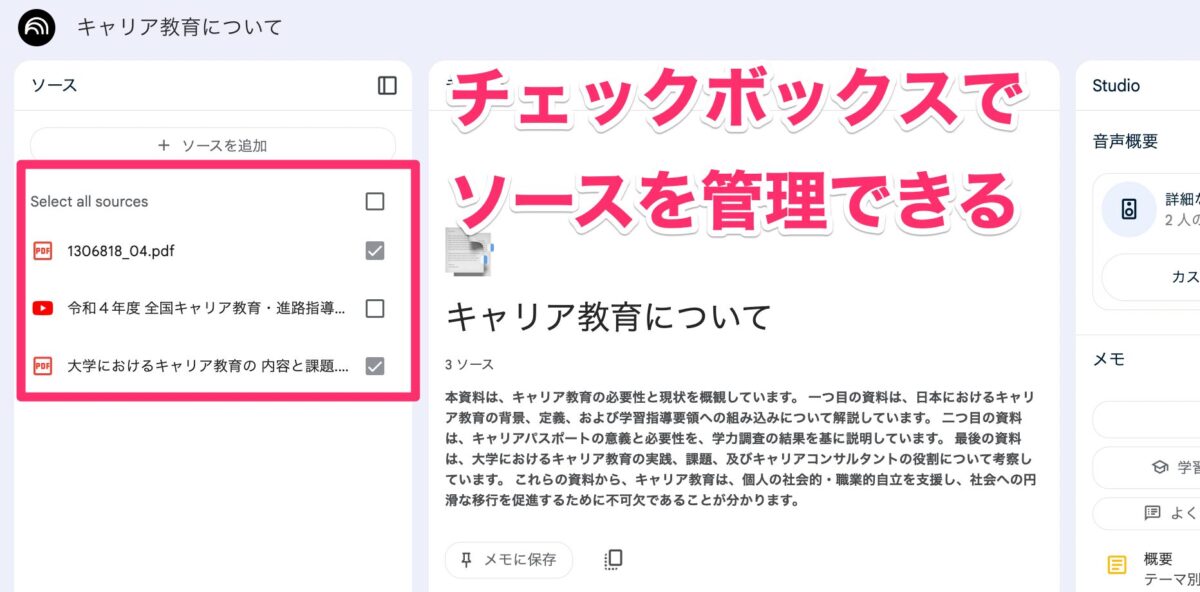

もし、AIチャットの際に特定のソースだけ参照したい場合は、チェックボックスを外すだけでOKです。

基本的な機能と操作方法

ここからは、NotebookLMの基本的な機能を解説していきます。

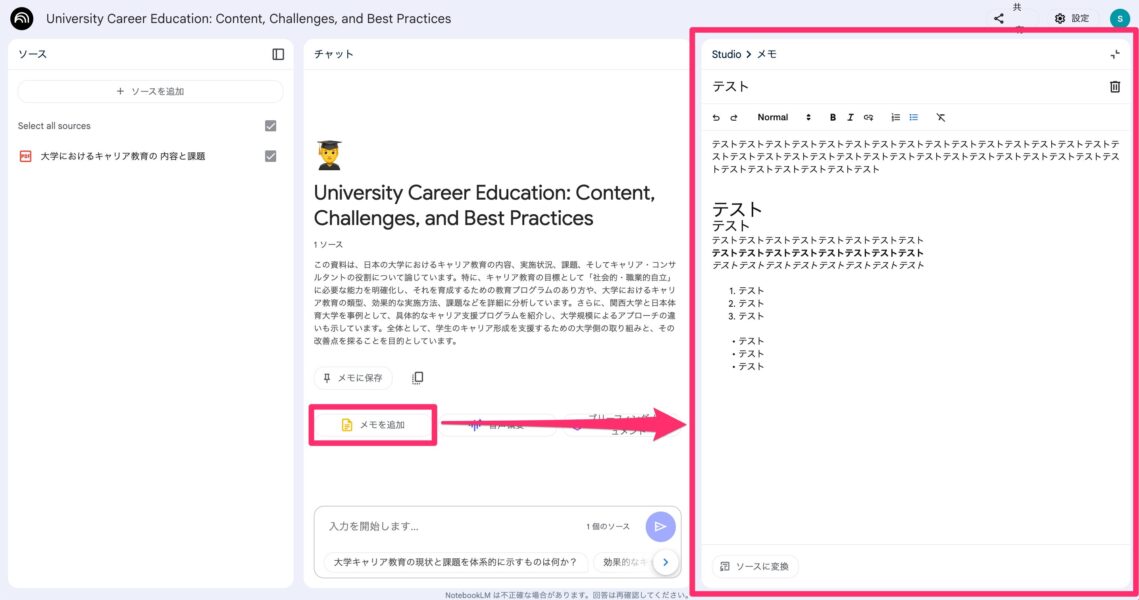

1.メモの追加

NotebookLMでは、AIとのチャットだけでなく、自身で考えたことや気づきをメモとして残しておけるのが嬉しいポイントです。

メモの作成は画面中央、あるいは右側のメニューに表示されている「メモを追加」からできます。

一般的なドキュメント作成ツールのようなUI/UXで簡単にメモを作成でき、太字、斜線、箇条書き、文字スタイルなど、基本的な操作が可能です。

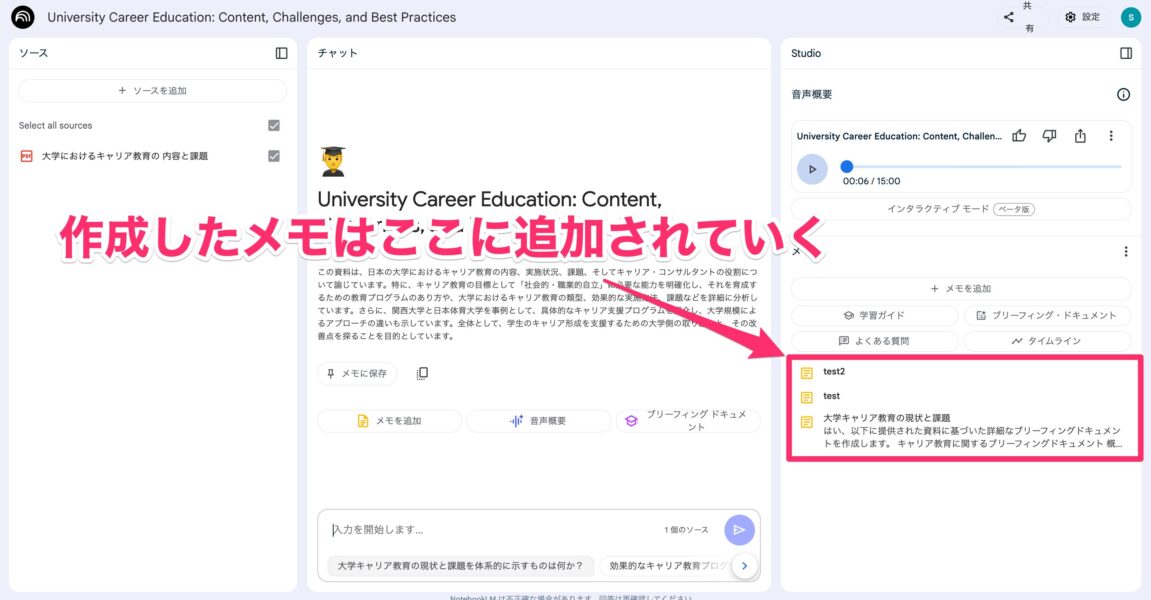

作成したメモは、画面右側の「メモ」欄に追加されていきます。

作成したメモは、画面右側の「メモ」欄に追加されていきます。

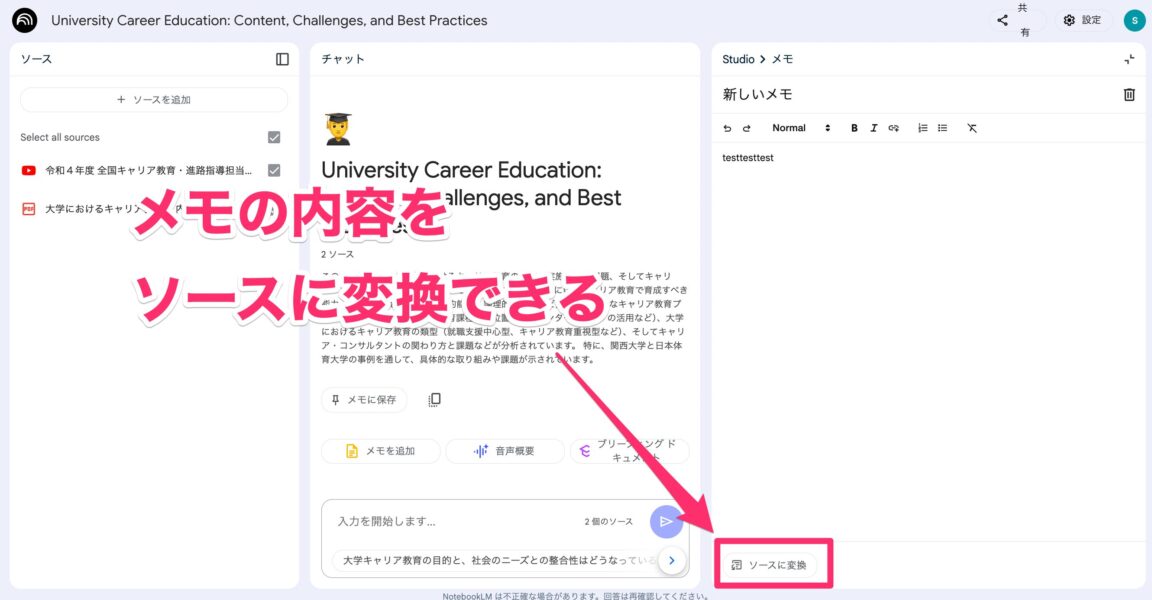

また、作成したメモを「ソース」として活用することも可能です。

また、作成したメモを「ソース」として活用することも可能です。

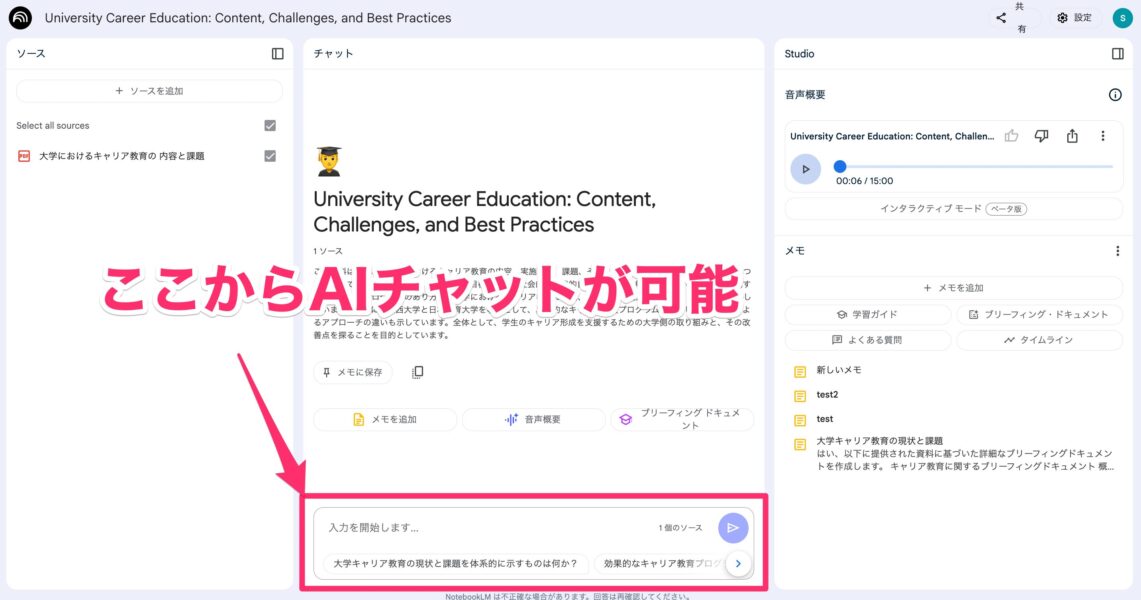

2.AIチャット

2.AIチャット

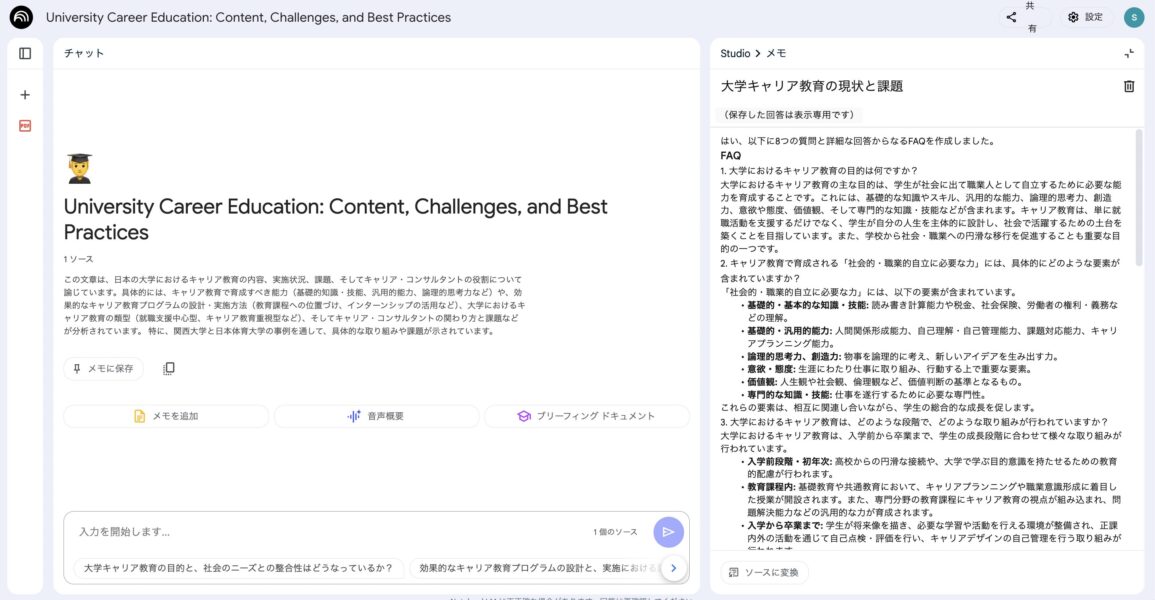

読み込ませた資料に関して、AIとチャットしながら深掘りできます。画面下部に表示されているチャットボックスにクエリを入れてみましょう。

なお、いくつか質問候補も自動で表示してくれていますので、今回はその中から「大学キャリア教育の現状と課題を体系的に示すものは何か?」という質問を選んでみました。

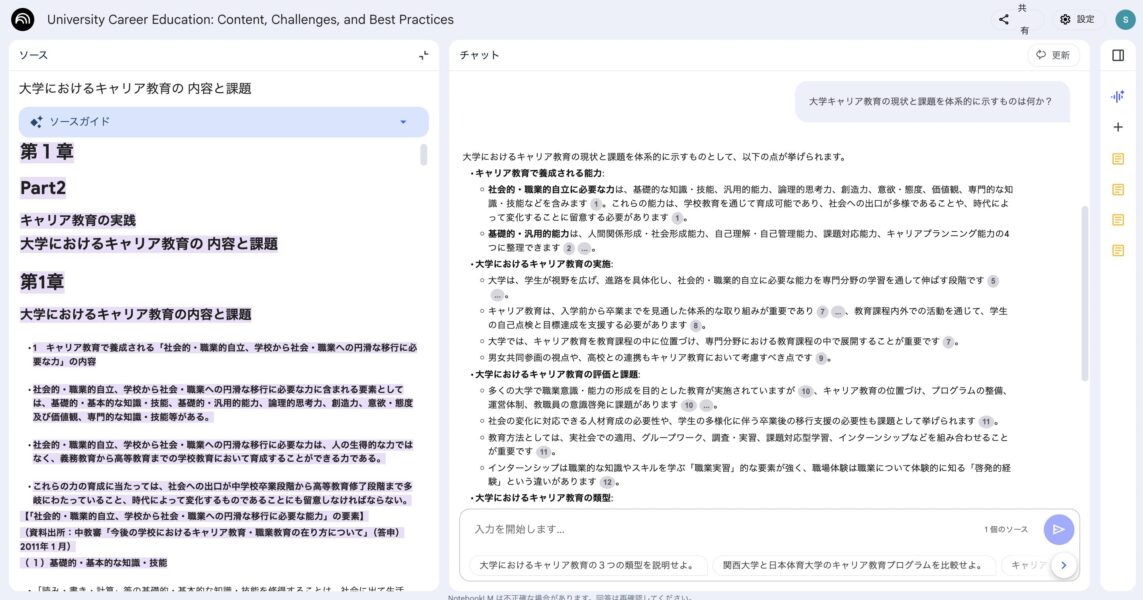

生成された内容がこちら。なお、回答内容には、どこの情報を参照にしたのかがインラインで表示されます。数字をクリックすると該当箇所を示してくれるため、文脈の確認もスムーズです。

生成された内容がこちら。なお、回答内容には、どこの情報を参照にしたのかがインラインで表示されます。数字をクリックすると該当箇所を示してくれるため、文脈の確認もスムーズです。

補足として、NotebookLMでは、「キャリア教育の課題は?」といった事実を確認するような質問だけでなく、「キャリア教育における課題の解決案を5つ提示してください」といった創造的な会話も可能です。

補足として、NotebookLMでは、「キャリア教育の課題は?」といった事実を確認するような質問だけでなく、「キャリア教育における課題の解決案を5つ提示してください」といった創造的な会話も可能です。

一方で、計算能力は低いとのことで、アップロードした資料内のデータを引っ張ってくる以上のことは回答が不安定になるとのことです。

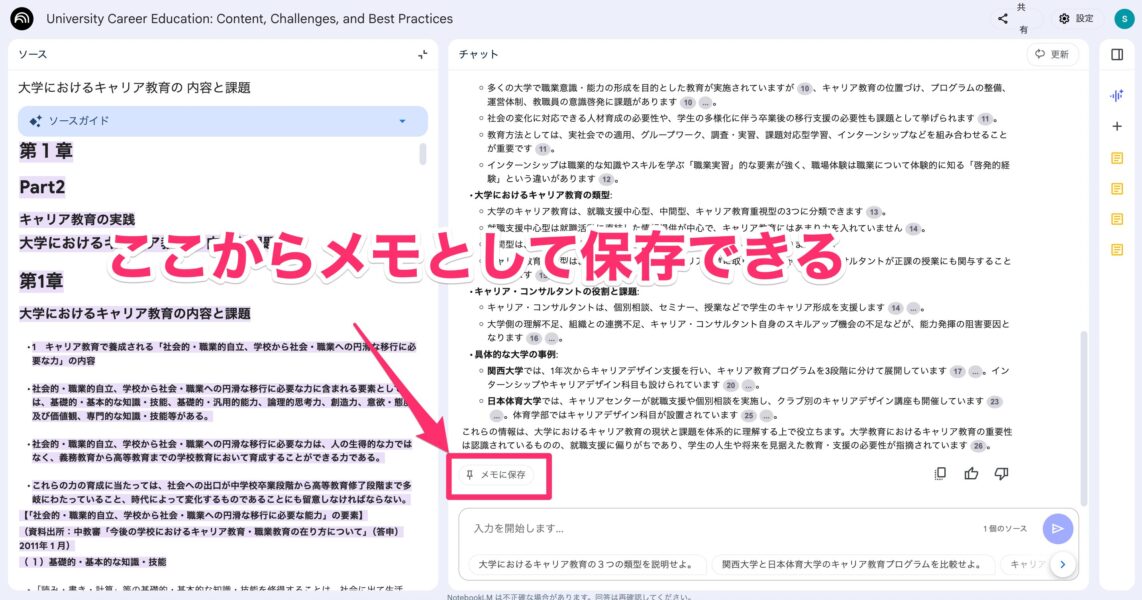

そして、チャット内で生成された回答は、メモとして個別に保存できます。生成された回答の一番左下にある「メモに保存」というボタンから可能です。

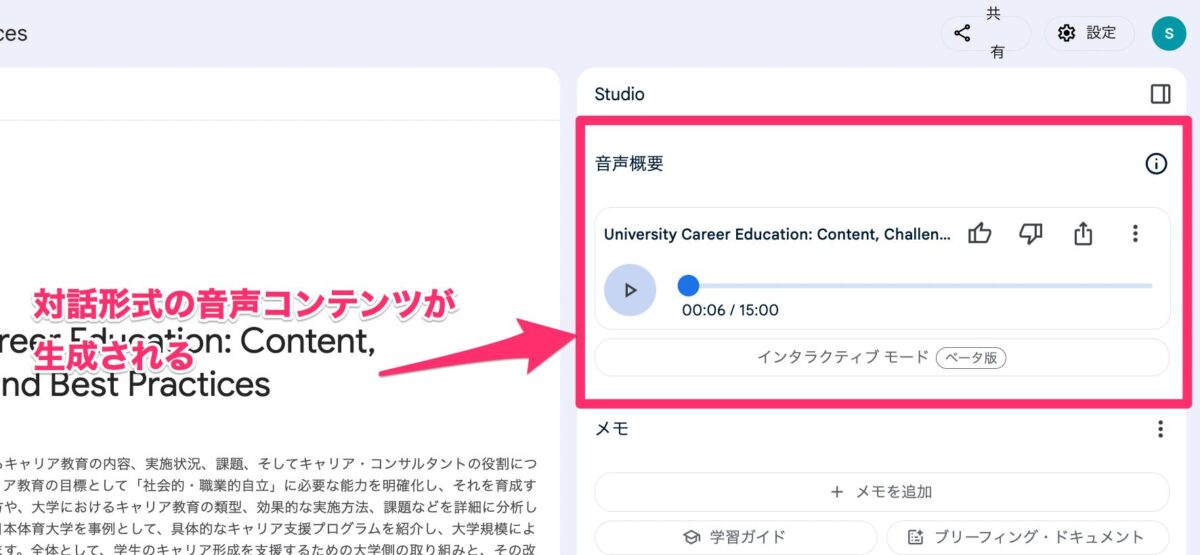

3.音声概要(Studio)

3.音声概要(Studio)

Studioは、ノートブックの内容を要約したポッドキャストを自動生成してくれる機能です。

2名のAIホストが、ノートブックの内容について自然な会話形式で解説してくれます。生成された音声はバックグラウンド再生が可能で、他の作業をしながらの「ながら聴き」も可能です。ダウンロードにも対応しています。

ただ、一点だけ惜しいのが、現在は英語のみの提供とのこと。とはいえ、英語を勉強されている方には、リスニング力の強化に良いコンテンツになるでしょう。

ポッドキャストの生成方法は簡単。画面右側の「Studio」にある「生成」と書かれた青いボタンをクリックするだけ。

ポッドキャストの生成方法は簡単。画面右側の「Studio」にある「生成」と書かれた青いボタンをクリックするだけ。

実際に、「キャリア教育」についてまとめたノートブックの情報をベースに生成してみました!実際に生成された音声コンテンツは、以下からお聞きいただけます。

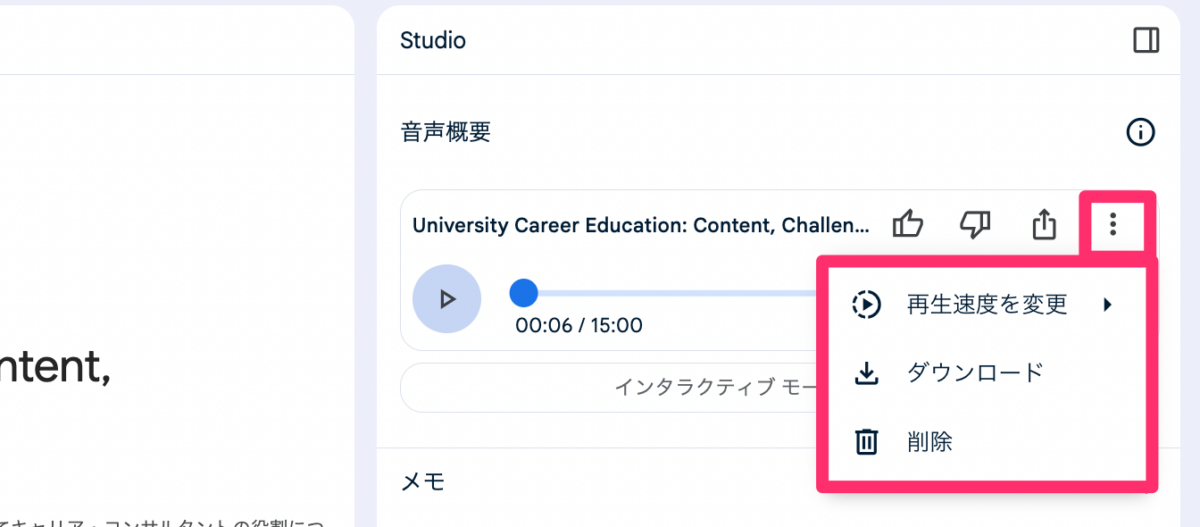

なお、生成には数分かかる場合もあるとのこと。今回は2分ほど待つと、約13分の音声データが生成されました。再生速度の変更も可能で、0.5倍から2倍まで細かく調整できます。

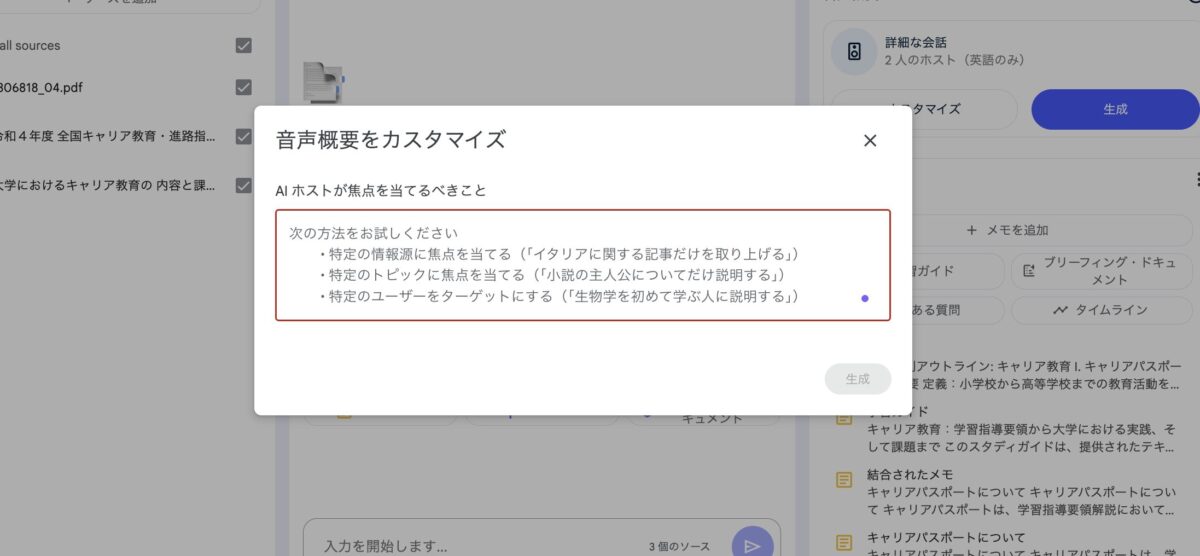

また便利な機能として、「生成」ボタン横の「カスタマイズ」では、事前に指示を追加することで、生成時にフォーカスするトピックを指定できます。

また便利な機能として、「生成」ボタン横の「カスタマイズ」では、事前に指示を追加することで、生成時にフォーカスするトピックを指定できます。

4.ブリーフィングドキュメント

4.ブリーフィングドキュメント

ブリーフィングドキュメントは、アップロードされた資料の重要箇所をまとめたものです。見出しと箇条書きの形で内容を整理してくれるので、長文の資料を読み込ませた際に便利な機能です。

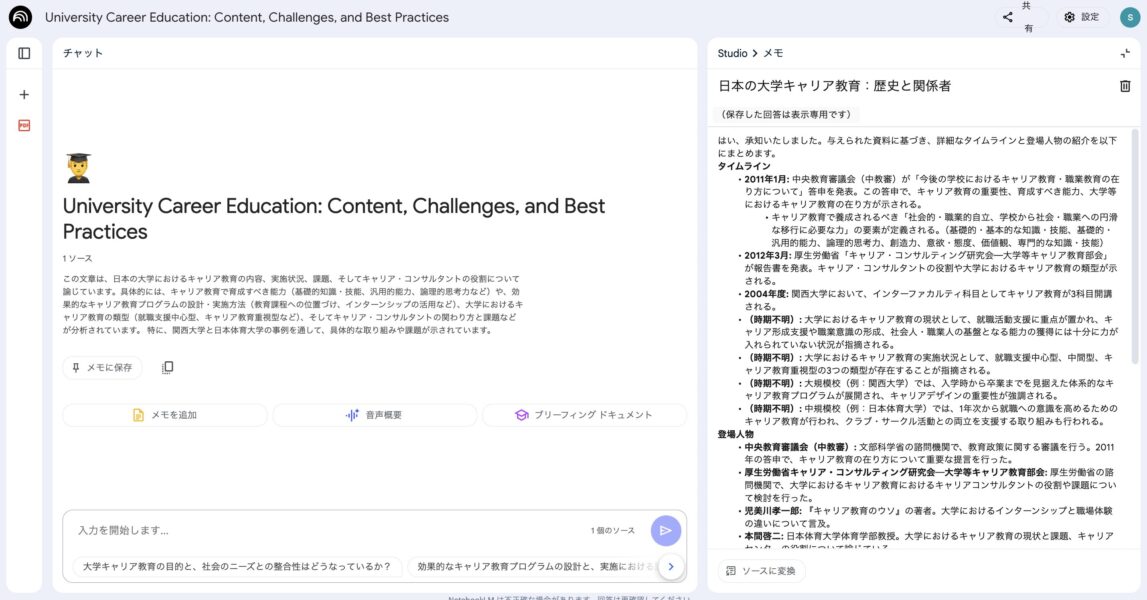

ブリーフィングドキュメントの他にも、「学習ガイド」「よくある質問」「タイムライン」などのコンテンツも自動生成が可能です。

ブリーフィングドキュメントの他にも、「学習ガイド」「よくある質問」「タイムライン」などのコンテンツも自動生成が可能です。

特に「学習ガイド」は、どういった観点から情報を整理して学びを深めるべきか?を提示してくれるため、学習の際の指針としてかなり活用できると感じました。

それぞれの出力内容と特徴は以下のとおりです。

▼学習ガイド

- 「短答式」の質問と回答を同時に表示

- 「論述問題」や「用語集」も生成

▼よくある質問

- よくある質問とそれに対する回答を生成

▼タイムライン

- 時系列順に情報をまとめてくれる

- 登場人物の整理なども可能

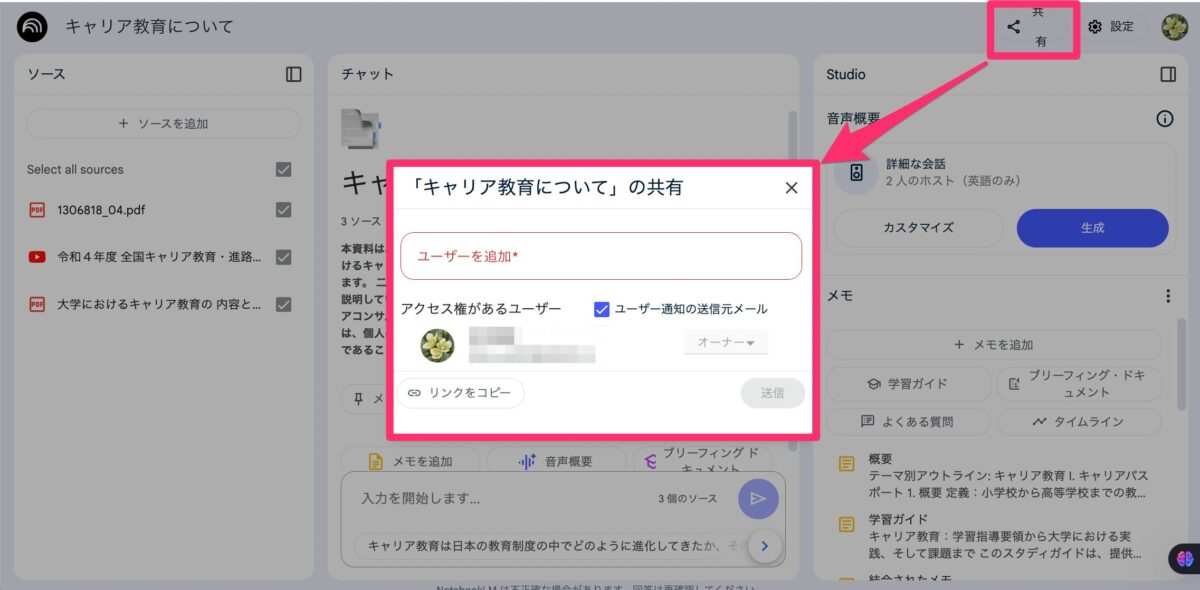

最後に、作成したノートブックは、他のユーザーに共有が可能です。

共有設定はアカウントの種類によって異なり、個人用Gmailアカウントであれば最大50人までと共有可能で、エンタープライズアカウント(company.comドメインなど)の場合は、共有できるユーザー数に限りがないとのことです。

共有は、画面右上の「共有」ボタンから可能です。(筆者は、何度やり直してもボタンの文字が縦並びで、うまく表示されませんでした…)

共有の際には、以下いずれかのアクセス権限を設定できます。

共有の際には、以下いずれかのアクセス権限を設定できます。

- 閲覧者:ノートブック内のソースやノートを閲覧できるが、内容の変更は不可

- 編集者:ソースやノートの追加・削除、さらには他のユーザーとの共有も可能

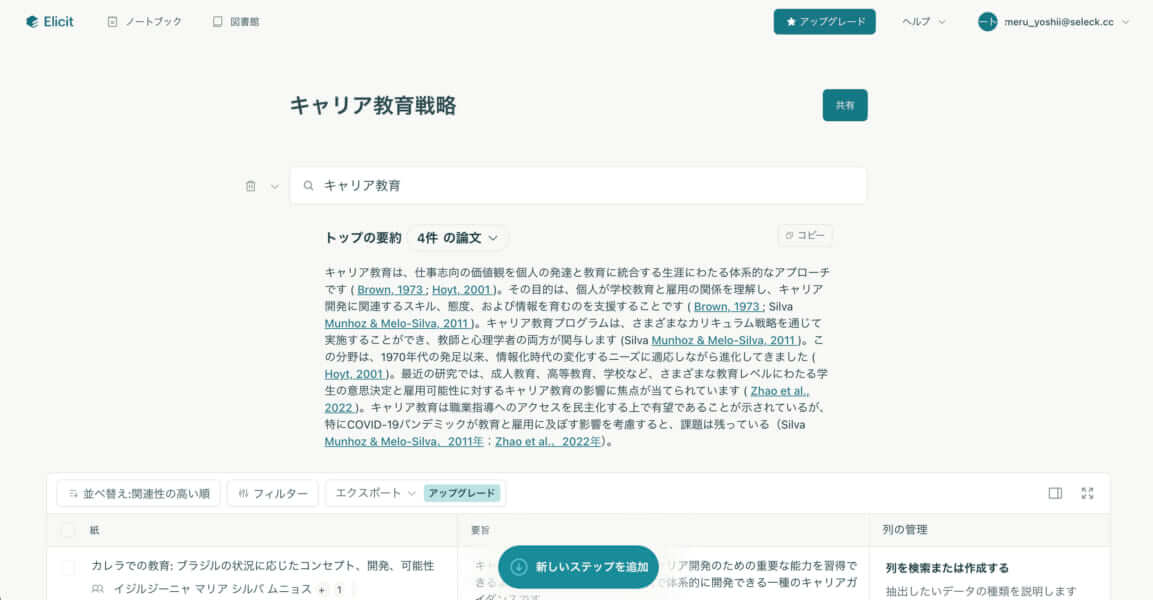

NotebookLMと一緒に使いたいAI搭載の海外論文検索サイト「Elicit」

これだけ学習効率が上がるなら、海外の文献も取り入れてより深く学習したい、というニーズもあると思います。そこで、最後におすすめしたいのが、AI搭載の論文検索サイト「Elicit」です。

入力したプロンプトに基づいて1億2500万件以上の論文から最適な文献を探し出してくれるだけでなく、各論文の要旨やまとめの表示、複数論文からの表や要約の作成など、無料プランでも充実した機能を利用できます。

とてもシンプルなUIUXで操作も簡単。興味のあるテーマを入力すると、代表的な4つの論文の要約と、関連性の高い論文のリストが表示され、それぞれの要旨を確認できます。そのため、逐一論文を開かずとも、自身の探している内容かどうかを判断でき、効率的に文献を探せるのが嬉しいポイントです。

とてもシンプルなUIUXで操作も簡単。興味のあるテーマを入力すると、代表的な4つの論文の要約と、関連性の高い論文のリストが表示され、それぞれの要旨を確認できます。そのため、逐一論文を開かずとも、自身の探している内容かどうかを判断でき、効率的に文献を探せるのが嬉しいポイントです。

論文一覧では、並べ替えやフィルターの設定も可能です。フィルターでは、PDFデータの有無や出版年、論文の品質、研究の種類などを選択できます。

論文一覧では、並べ替えやフィルターの設定も可能です。フィルターでは、PDFデータの有無や出版年、論文の品質、研究の種類などを選択できます。

各論文の気になる箇所だけNotebookLMのメモに貼り付けてもいいですし、論文全体をダウンロードしてソートとして読み込ませるのも良いでしょう。ぜひ一緒に活用してみてはいかがでしょうか。

まとめ

いかがでしたでしょうか。今回は、NotebookLMの概要から使い方、また具体的な活用事例までをお伝えしました。日々新しいAIツールが登場する中で、生成された情報の整理に課題を感じている方も多いのではないかと思います。そんな方にこそ、自分だけのナレッジベースを構築できる「NotebookLM」を、ぜひ試してみてもらえたら幸いです。(了)