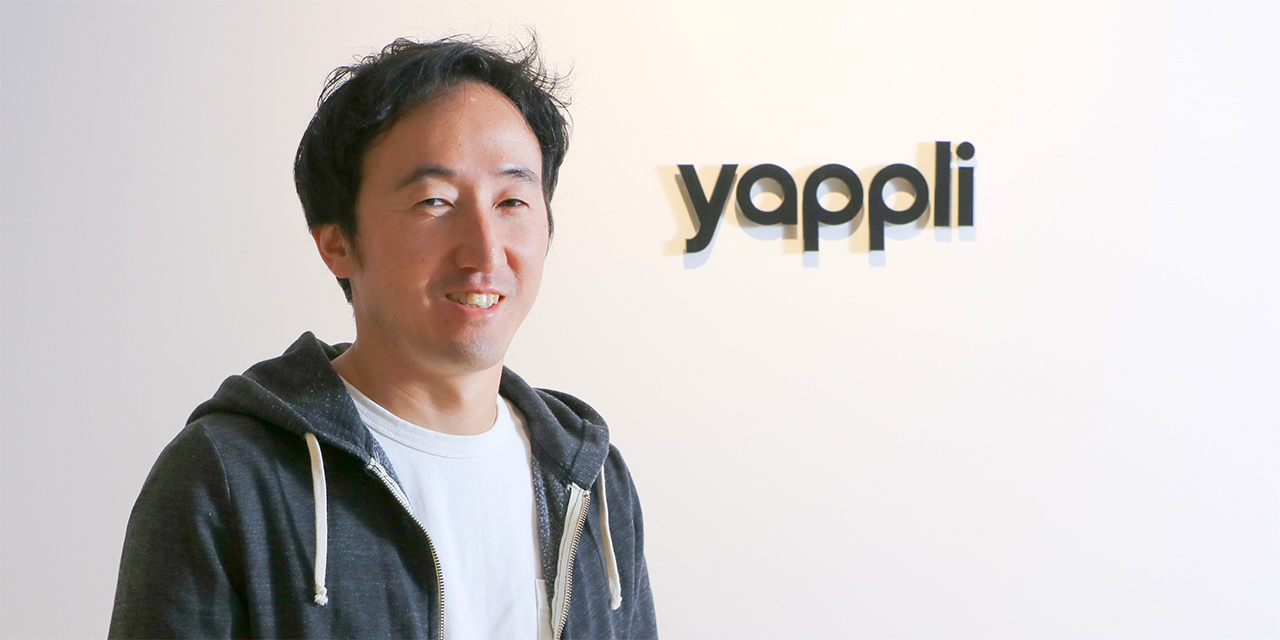

- 株式会社エクサウィザーズ

- 常務取締役

- 大植 択真

初年度でARR6.2億を達成!エクサウィザーズ、エンタープライズ向け生成AI SaaSの事業戦略

新たな生成AIサービスが続々と登場する昨今、事業づくりにおいて重視すべき点は数年前とは大きく変化している。このような状況下で、企業が事業戦略を描く際には、どのような観点に注意を払うと良いだろうか。

「AIを用いた社会課題解決を通じて、幸せな社会を実現する」をビジョンに掲げ、エンタープライズを中心にAIサービスを提供する株式会社エクサウィザーズ。同社は、変化の激しい生成AI市場においてさらなる事業強化をすべく、2023年10月に生成AIプロダクトの開発・提供に特化した新会社「Exa Enterprise AI」を設立した。

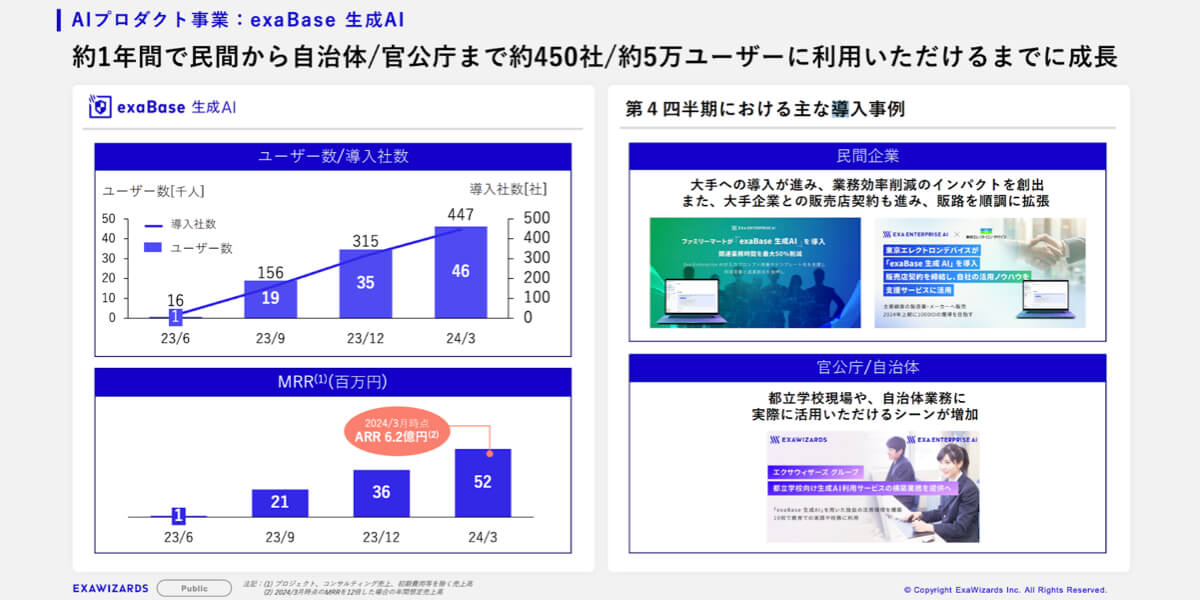

そして、Exa Enterprise AIで提供を始めた「exaBase 生成AI」は、初年度で約450社・4万以上のユーザーに利用され、ARRは6.2億円に達しているという。

そのサービス設計においては、「いかに先進的であるか」という技術起点ではなく、顧客起点や、社会の課題解決の視点で考えることを重視。「つなぐ、つかう、ためる」という3つの観点をサービスに盛り込み、顧客企業の一社である株式会社ファミリーマートでは、本社の業務で約50%の作業工数を削減できたそうだ。

エクサウィザーズの常務取締役と、Exa Enterprise AIの代表取締役を兼任する大植 択真さんは、「日本を代表する企業が生成AIを活用し、新たな挑戦や未来への投資を行えるようになることが重要だ」と考え、「エンタープライズ×生成AI×SaaS」の領域で国内No.1を目指していると語る。

今回は大植さんに、生成AI領域における事業づくりで重視すべきポイントや組織マネジメントについて、詳しくお話しいただいた。

2兆円規模になると予測される生成AI市場に向けて、新会社を設立

私は京都大学で都市計画、AI・データサイエンスを学んだ後、ボストンコンサルティンググループでの経験を経て、2018年にエクサウィザーズに入社しました。

これまで、エンタープライズ向けのAI事業の管掌執行役員として年間数百件のAI導入とDX実現に携わり、現在はエクサウィザーズの常務取締役と、子会社であるExa Enterprise AIの代表取締役を兼任しています。

また社外においても、兵庫県立大学の客員准教授として教鞭をとる傍ら、兵庫県のChatGPT等生成AI活用検討プロジェクトチームのアドバイザーを務め、産官学でAI活用のさらなる発展に尽力しています。

近年注目を集める生成AIは、2022年秋にOpenAIがChatGPTをリリースしたことを契機に急速に広まり、日本企業においても2023年から2024年にかけて導入が加速しています。現在は、本格的な活用期に突入したフェーズだと言えるでしょう。

近年注目を集める生成AIは、2022年秋にOpenAIがChatGPTをリリースしたことを契機に急速に広まり、日本企業においても2023年から2024年にかけて導入が加速しています。現在は、本格的な活用期に突入したフェーズだと言えるでしょう。

生成AI市場は非常に変化が速く、2030年までにグローバルで30兆円、日本国内では2兆円規模に達すると予測されています。そのことから、弊社が仮にこの市場で5%のシェアを獲得できれば、1千億円規模の事業に成長する可能性があると考えています。

そこで、弊社では生成AI事業のさらなる強化を図るべく、生成AIサービスの企画・開発・提供を担う事業を分社化し、2023年10月に新会社「Exa Enterprise AI」を設立しました。

エクサウィザーズグループ全体の規模が500人ほどであるのに対して、Exa Enterprise AIは数十人規模の小さな組織です。この分社化によって意思決定のスピードを上げ、より機動力を発揮できるようになりました。

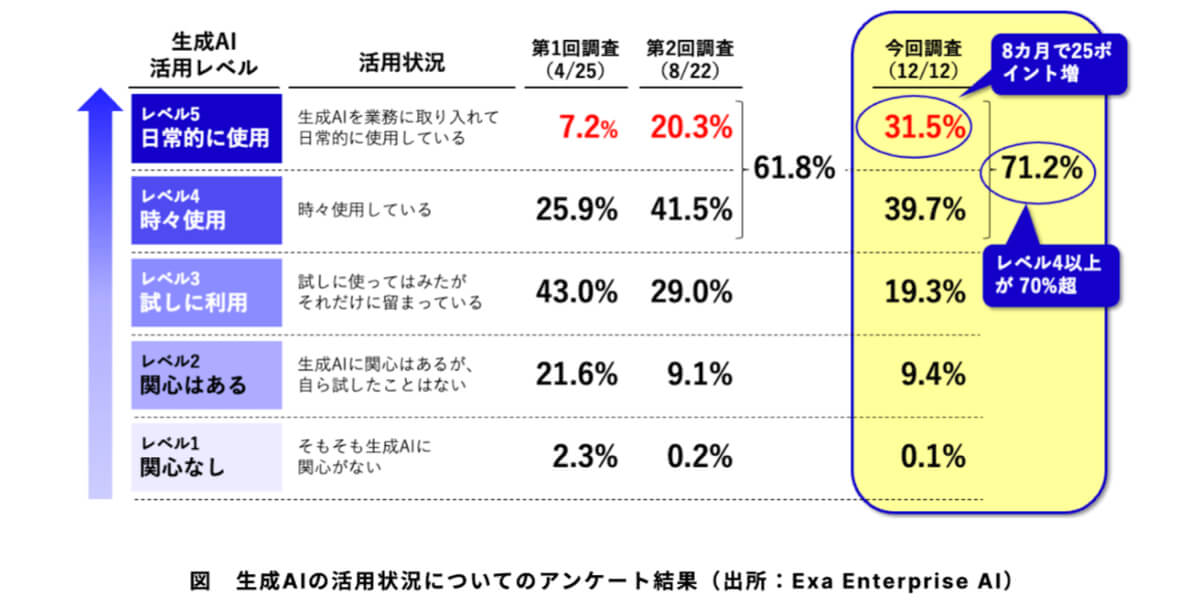

私たちが顧客企業を支援する中で体感しているように、企業における生成AIの業務活用はものすごいスピードで広がっています。2023年12月に弊社がエンタープライズを中心とした522社695人に実施した「生成AIの利用実態アンケート」では、7割を超える方々が業務において生成AIを「時々使用」もしくは「日常的に使用」しているとのことでした。

このアンケートはアーリーアダプターが多く参加したセミナーで実施されたものなので、対象者をさらに広げれば、世の中の生成AIの業務活用レベルは多少下がるかもしれません。とはいえ、年に数回同様のアンケートを実施している中で、「日常的に使用」の回答が8カ月で約25ポイントも増加したことは驚きでした。

このアンケートはアーリーアダプターが多く参加したセミナーで実施されたものなので、対象者をさらに広げれば、世の中の生成AIの業務活用レベルは多少下がるかもしれません。とはいえ、年に数回同様のアンケートを実施している中で、「日常的に使用」の回答が8カ月で約25ポイントも増加したことは驚きでした。

一方で、組織全体で生成AIが活用できているかについては企業による差が大きいようで、生成AIの活用先進企業と活用が進まない企業との成果面の差は、将来的に広がっていくだろうと感じています。

サービス設計で重視する3つの観点「つなぐ、つかう、ためる」とは

私は2社の役員を兼務しているので、ここからはExa Enterprise AIの代表取締役という立場でお話しさせていただきます。まず、日々進化を遂げる生成AI市場において、事業を成功に導くために重要な点は大きく2つあると考えています。

1つ目は、顧客のニーズを深く理解して、それをプロダクトに的確に反映させることです。生成AIの活用方法は企業によって異なるため、それぞれの顧客の業務やデータの特性を把握し、最適なサービスを提供することが求められます。

また、2つ目はグローバルを含めた競合他社のサービスを注視した上で、競争力を高め続けることです。生成AI市場は非常に変化のスピードが速いため、競合他社の動向を素早くキャッチして、自社サービスの優位性を維持・強化していく必要があります。

これらはどのような事業であっても重要ですが、特にスピードが命となる生成AI市場では、シンプルにこの2つに集中することが成功の鍵を握っていると思いますね。

それを念頭に置いて、私たちの事業戦略とサービス設計においては「つなぐ、つかう、ためる」というの3つの観点を重視しています。

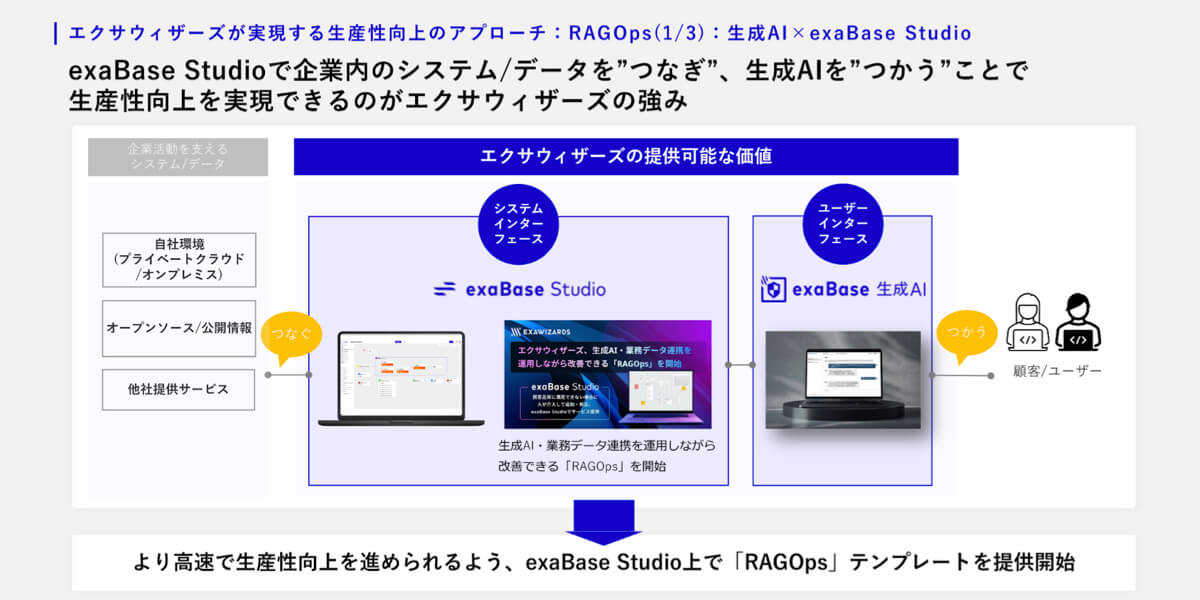

まず「つなぐ」では、私たちが提供する生成AIサービスを、顧客企業内のデータやドキュメントと連携させることに注力しています。一般的な生成AIは、インターネット上のデータなどのオープンな情報を学習しているため、汎用的な回答しか得られません。それに対して、顧客企業内のデータを安全に読み込ませることで、業務に特化した活用が可能になります。

具体的には、コンテンツクラウドの「Box」と連携してデータを読み込んで活用したり、会議の音声ファイルから議事録を自動生成したりと、データの連携と活用に重点を置いています。

次に「つかう」では、連携したデータを活用し、生成AIを実際の業務で使用します。これによって、生成AIに入力したプロンプトのデータがどんどん蓄積されていきます。

最後の「ためる」では、蓄積されたプロンプトデータを分析し、どの領域で生成AIを活用すると効果的かを明確にしていきます。このデータベースを活用することで、顧客企業の他部門や他業務への横展開が可能となります。

例えば、Exa Enterprise AIが提供するエンタープライズ向けにChatGPTを活用した「exaBase 生成AI」というサービスと、エクサウィザーズが提供するAIソフトウェアの開発環境「exaBase Studio」という開発ツールがあります。これらを連携させてご利用いただくことで、企業内のデータベースと接続したり、複数のLLMを連携させて使ったりすることが可能となります。

このように、「つなぐ、つかう、ためる」という3つの観点に基づいて、全体感をもって複数のサービスを統合していく形で設計しています。

このように、「つなぐ、つかう、ためる」という3つの観点に基づいて、全体感をもって複数のサービスを統合していく形で設計しています。

市場変化が激しい生成AI領域で求められる「組織マネジメント」

事業戦略やサービス設計と同様に重要なのが、激しい市場変化に適応できる組織マネジメントです。やはり事業成長の種は現場にあるため、現場の生の声を収集し、迅速にサービスに反映させることも事業成功の肝だと思います。

そこで私たちは、「AIを用いた社会課題解決を通じて幸せな社会を実現する」というエクサウィザーズのミッションを体現すると同時に、「スピード&ユーザーファースト」を推奨すべき行動指針として掲げ、現場志向を重視した組織マネジメントを実践しています。

現在、400社を超える顧客企業にサービスを提供していますが、各企業における生成AIの活用方法は多岐にわたります。そのため、顧客の声を迅速にプロダクトに反映させるために、「プロダクトフォース」という会議体を導入しています。

プロダクトフォースは、主に社内のリーダー以上を中心とした週次の会議体であり、顧客の声や現場の意見をプロダクトに生かす方法を議論しています。この会議は透明性が高く、事業部のメンバーは希望あれば誰でも参加することができます。

また、現場のリーダー間の連携も重視して、開発、営業、カスタマーサクセスなどの各部門のリーダーが一堂に会する会議を週次で開催しています。この会議で出てきた課題やニーズをもとに、各部門が連携して自然発生的に新しい取り組みを始めることもありますし、Slackなどオンラインチャネルでのチーム全体への呼びかけや連携も非常に活発ですね。

▼Slackでチーム全体に日々の商談状況を共有し、各所の連携を強化している様子

これらのサイクルを迅速に回すために、顧客と直接対話する現場メンバーに可能な限り権限を委譲して、スピーディーな意思決定を促しています。

これらのサイクルを迅速に回すために、顧客と直接対話する現場メンバーに可能な限り権限を委譲して、スピーディーな意思決定を促しています。

さらに、メンバーが常に最新の情報に触れられる環境も整えています。例えば、展示会などで最先端の業界情報を得るだけでなく、シリコンバレーの投資家が注目する海外企業のPodcastを社内メンバーが翻訳し、Slackで共有するといった形です。

▼海外の事例(アルトマン氏へのインタビュー情報)を社内に共有している様子

その際には、鮮度を重視して一旦は全ての情報を流し、受け取り手がどの情報を参考にするかを判断するという思想で運営されています。

その際には、鮮度を重視して一旦は全ての情報を流し、受け取り手がどの情報を参考にするかを判断するという思想で運営されています。

コーポレート業務から営業活動まで。自社の活用事例からサービスを開発

400社以上の顧客企業に生成AIサービスを提供する上では、自分たちこそが生成AIを使いこなす必要があります。そこで、弊社ではどのように生成AIを活用しているのかについても触れられればと思います。

まず、エンジニアは生成AIを駆使してプロダクトのソースコードを書いたり、バグチェックやレビューを行ったりと、かなり高度なレベルで生成AIを活用しています。

特徴的なのは、人事、経理、IRなどの様々なコーポレート業務においても、生成AIを活用して業務の効率化と生産性向上を図っていることです。実際に、「exaBase IRアシスタント」といったサービスは社内での活用事例から生まれました。

具体的には、以前は株主総会向けのQ&A作成や、投資家インタビューの議事録作成に大幅な時間がかかっていたところをAIで効率化し、効果が実証されたので顧客向けにも展開したという形です。

営業メンバーも、営業資料や顧客向けの事例集を生成AIに読み込ませて、トークスクリプトを作成したり、インサイドセールスの架電リストを生成したりしています。さらに、講演やセミナー資料のストーリー作成にも活用していますね。

もちろん生成AIのアウトプットだけで完璧なものはできませんが、人の手で作る場合よりも作業をかなり効率化できます。

また、社内のデータを読み込ませて情報検索させることも非常に有効で、規定集やマニュアルなどを生成AIに取り込み、チャットボット的に検索できるようにしているといった具合です。

海外に目を向けると、アメリカでは生成AIの環境を顧客向けに解放する動きが加速しています。例えばAmazonでは、ユーザーレビューなどを生成AIに読み込ませて、商品に関する問い合わせ対応を自動化することで、顧客に対応する人員を大幅に削減しているんです。

この事例のように、日本でも今年中には、生成AIをどのように顧客向けに解放していくかという検討段階に突入していくと予想されます。日本のAIトレンドはアメリカよりもやや遅れているため、アメリカなどグローバルの動向は非常に参考になりますね。

「エンタープライズ×生成AI×SaaS」で国内No.1を目指す

エクサウィザーズの子会社として昨年設立されたばかりのExa Enterprise AIですが、先日の通期決算発表で公開させていただいた通り、「exaBase 生成AI」は約450社・4万以上のユーザーにご利用いただけるほどに急成長し、初年度のARRは6.2億円に達しました。

▼「exaBase 生成AI」はARR6.2億円と急成長を遂げている(エクサウィザーズ2024年3月期 決算説明資料より)

具体的な導入事例として、ファミリーマートさんでは本社業務を中心にサービスを活用いただき、作業時間の約50%を削減するという成果を上げることができました。現在はさらに、約3,000人の店舗経営を支援する社員、いわゆるスーパーバイザーの皆さんにも利用範囲を広げていただいています。

具体的な導入事例として、ファミリーマートさんでは本社業務を中心にサービスを活用いただき、作業時間の約50%を削減するという成果を上げることができました。現在はさらに、約3,000人の店舗経営を支援する社員、いわゆるスーパーバイザーの皆さんにも利用範囲を広げていただいています。

ほかにもイオンさんや東京ガスさんなど、日本を代表するエンタープライズをはじめとして、多くの企業で業務効率化を実現しています。それによって創出された時間は、「どうしたらお客様への提供価値を向上できるのか」といった、本質的で長期的な課題に取り組むために活用できるようになるでしょう。

これまで多くの顧客企業を支援する中で得られた、DXを実現するために大切にすべきポイントや生成AI活用のコツなどは、毎月開催しているオンラインセミナーでも共有させていただいています。DXにお悩みの方は、過去のセミナーレポートもぜひご参考ください。

将来的に人手不足が深刻化する日本では、特に社会を牽引するエンタープライズが生成AIを活用して、新たな挑戦や未来への投資を行えるようになることが非常に重要だと考えています。私自身は、今後もそのような社会の実現に貢献したいと思っています。

また、企業としての短期的な目標は、「エンタープライズ×生成AI×SaaS」の領域で国内No.1になることです。あらためて、生成AI市場で競争力を維持するためには、常に顧客起点や社会の課題解決の視点でサービスを設計することを大切にしなければと実感しています。

結局のところ、技術起点で最先端のサービスを設計しても、顧客が使いこなせないのでは意味がありません。なので、最新の技術動向を把握しつつも、適切なタイミングで、その時々の顧客のニーズにフィットする技術を適用していくという観点が不可欠ですね。

弊社は今まさに事業が急拡大していて、社会課題の解決に向けて全く新しい領域に挑んでいるフェーズです。共にチャレンジしたいという方がいましたら、ぜひ仲間に加わっていただければと思います。(了)