- Digital Entertainment Asset Pte. Ltd.

- CGO(Chief Growth Officer)/ピクトレ開発責任者

- 栗原 英誠

東電がWeb3領域に挑む。「電柱撮影ゲーム」が切り拓く「DePIN」の可能性

インフラの老朽化や保守人材の不足が深刻化する中、電柱や鉄塔などの「電力設備」の点検における課題をゲーミフィケーションで解決する、画期的なWeb3プロジェクトが登場している。

それが、シンガポールを拠点に課題解決ゲームプラットフォーム事業を展開するDigital Entertainment Asset(DEA)と東京電力系列のGreenway Grid Global(GGG)、東京電力パワーグリッド(東電PG)が共同開発した、参加型社会貢献ゲーム「PicTrée(ピクトレ)〜ぼくとわたしの電柱合戦〜」(以下、ピクトレ)である。

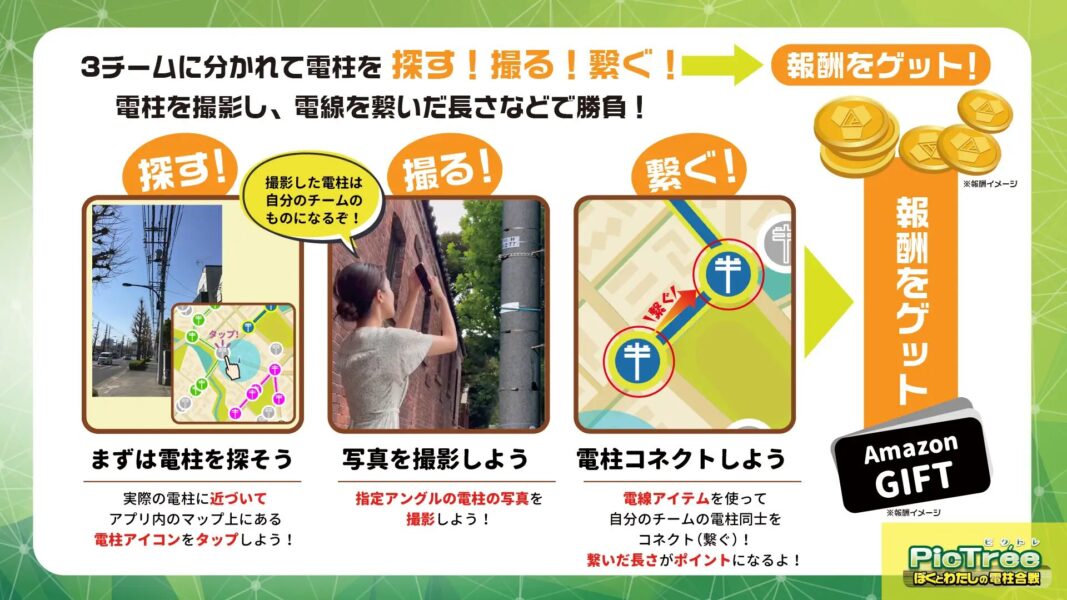

ピクトレは、プレイヤーがチームに分かれて電柱やマンホールなどの電力設備を撮影するゲームアプリだ。プレイヤーは楽しみながら設備異常の早期発見に貢献し、報酬を得られると同時に、電力会社は設備点検に必要なデータを効率的に収集できるというWin-Winの関係を構築している。

さらに、単なる電力インフラの点検効率化という枠を超え、ユーザーコミュニティの形成や日本各地の観光振興、市民の防災意識向上など、多面的な可能性を切り拓いていることも魅力だ。

▼「ピクトレ」のゲームの仕組み

この取り組みは、「DePIN(分散型物理インフラネットワーク)」と呼ばれる、ブロックチェーン技術を活用して現実世界の物理インフラを分散型で管理する、新たなWeb3領域の挑戦でもある。欧米では普及が進んでいる分野だが、日本ではまだ実例が少ないのが現状だ。

この取り組みは、「DePIN(分散型物理インフラネットワーク)」と呼ばれる、ブロックチェーン技術を活用して現実世界の物理インフラを分散型で管理する、新たなWeb3領域の挑戦でもある。欧米では普及が進んでいる分野だが、日本ではまだ実例が少ないのが現状だ。

ピクトレは2024年4月のローンチ以降、東京や群馬、静岡などで実証試験を重ね、わずか数時間で4,000本の電柱撮影を達成するなど、着実に成果を上げている。さらに、日本NFTツーリズム協会主催「Japan Tourism NFT Awards 2024」の誘客・プロモーション部門でゴールド賞を受賞するなど、業界からも大きな注目を浴びている。

今回は、DEAのCGO(Chief Growth Officer)でピクトレの開発責任者である栗原 英誠さんと、GGGにてイノベーションマネージャーを務める鬼頭 和希さんに、ピクトレの開発経緯から各地域での実証試験の成果、今後の展望まで話を伺った。

Web3×電力インフラ、異色のコラボから生まれた「ピクトレ」

栗原 私は新卒で博報堂に入社した後、大手企業向けの経営コンサルを経て、2021年にDEAに入社しました。現在はCGOの役割を担いながら、ピクトレの開発責任者も兼任しています。

DEAは「エンターテインメントと技術の力で新たな文化・未来の経済を」をビジョンに掲げ、2018年に設立されたWeb3エンターテインメント企業です。課題解決ゲームプラットフォーム「PlayMining」をはじめ、NFTマーケットプレイスや自社発行の暗号資産、社会課題解決ゲームなどの運営を行っています。

ピクトレの開発では、ユーザー向けにはtoCに向けたマーケティングの知見を、クライアントとなる企業向けには経営コンサルの経験を活かし、両者に価値あるサービスを提供できるよう日々試行錯誤しています。

鬼頭 私は東電PGの人間として、3年ほど前からGGGに出向しています。GGGは東電PG、中部電力、ICMGの3社で設立した合弁会社で、私はイノベーションマネージャーとして電力の次となる新規事業を創出することが使命です。

ピクトレが始まったきっかけは、シンガポールでDEA代表の山田さんと知り合ったことでした。東電PGでは、管轄エリア内に約600万本の電柱を抱えており、点検費用だけでも年間に数十億円のコストがかかります。また、電柱に鳥の巣などが絡まり停電するリスクもあります。

これらの課題をDEAの方々とディスカッションする中で、Web3とゲームの仕組みによって解決できるのではないかという仮説に行き着き、ピクトレをスタートさせることになったのです。

しかし、いち電力業界の企業が、Web3やゲームといった新領域に足を踏み入れることには少なからぬハードルがあったように思います。そのため、最初は社内関係者に根気強く説明を重ねましたし、今でも「結果で見せる」という気概で取り組んでいるところです。

それでも着想から半年というスピード感で実現できたのは、東電PGがGGGという形で意思決定の早い組織を新たに作ったこと、そして経営コンサルの知見をもつ栗原さんがいたことで、東電側のニーズをしっかり汲み取れたことが大きかったと感じていますね。

「誰でも参加できる」をコンセプトに、Web3の可能性を広げる

栗原 改めて「DePIN」とは、Web3やブロックチェーン技術を活用して物理インフラを分散型で管理・運用する仕組みを指します。個人でも簡単に参加でき、ユーザーは暗号資産などのインセンティブを獲得できる点が大きなメリットです。

ピクトレは電柱やマンホールといったインフラ設備のメンテナンスコスト削減を目的としており、プレイヤーはそれらを撮影することで、Amazonギフト券や暗号資産「DEAPcoin(DEP)」などの報酬を得られます。

▼「ピクトレ」の紹介ムービー

ピクトレの最大の特徴であり、私たちが最も大切にしているのは「NFTを保有していなくても誰でも参加できる」という点です。地域に暮らす多様な人々に参加してもらい、社会貢献をしながら報酬を獲得できるという新しい体験価値を届けることが私たちのミッションだと考えています。

これまでDEAとして、いくつものGameFiを開発・運用してきた中で、Web3的なコミュニティ形成のあり方や、インセンティブによって生まれるプレイヤーの行動変容には大きな可能性を感じています。

データ収集の効率性だけを追求すれば、単なる電柱撮影アプリで十分だったはずです。しかし、「楽しんでいるうちに、気づけば報酬がもらえて、社会貢献していた」という体験を届けるためにはエンタメ要素が重要で、そのためにゲーミフィケーションを活用したという背景があります。

こうした背景から、ピクトレのコミュニティは一般的なNFTプロジェクトにありがちな「みんなでコインの価値を上げよう」という投機的な雰囲気はありません。

それでも週末になるとプレイヤーが集まって作戦会議を開いたり、自主的にイベントを企画したり、アンバサダーのように情報発信する方々が現れたりと、いわばDAO的なコミュニティが自然発生的に広がっていることを実感していますね。

数時間で4,000本の電柱を撮影。着実に成果を積み重ねる実証試験

栗原 ピクトレはこれまで、群馬、茨城、栃木、東京、秋田などさまざまな地域で実証試験を行ってきました。実際に足を動かしているプレイヤーだけでも、1回の実証試験に500名ほどが参加してくださっていて、各チームに所属しているだけの方も含めると約3倍の規模です。

ピクトレはゲーム上プレイヤーが3チームに分かれますが、さらに細分化されたグループでプレイヤー同士が連携しながらプレイします。コミュニケーションの場として現状ではLINEのオープンチャットが活用されていますが、プレイヤーが自発的に立ち上げたグループも含めると、私自身が把握しきれないほどの数がありますね(笑)。

プレイヤーの年齢層は60〜70代のシニア層から高校生まで幅広く、ボリュームゾーンは30〜40代、次に20代という構成です。参加ニーズも多様で、元々弊社のGameFiを利用していた方々を含むWeb3層、「ポイ活」に関心がある層、そして社会貢献を目的とする層の大きく3つに分かれています。

鬼頭 東電は地域社会に根ざした経営を目指しており、おじいちゃんおばあちゃん含め、地域に住む全員が顧客です。そのため、相手の目線に合わせたメッセージで情報を発信することで、ピクトレを幅広い層に知っていただけるよう工夫しています。

特に、DePINやWeb3といった言葉を知らない方に向けては、あくまで「地域のための活動」という伝え方にしています。例えば、静岡県沼津市で行った実証試験の告知チラシでは「電柱を撮影して地域貢献」というキャッチコピーを用い、「お得感のある地域イベント」として紹介していて、専門用語は一切使っていません。

▼実際に配布されたチラシデザイン

鬼頭 これまでで特に社内から反応があったのは、ピクトレ初の実証試験だった、2024年4月から6月に行われた群馬県前橋市での取り組みです。驚いたのが、たった数時間で4,000本の電柱の撮影が終わってしまったことで、このスピード感は東電のスタッフがやっても到底無理なレベルです。

鬼頭 これまでで特に社内から反応があったのは、ピクトレ初の実証試験だった、2024年4月から6月に行われた群馬県前橋市での取り組みです。驚いたのが、たった数時間で4,000本の電柱の撮影が終わってしまったことで、このスピード感は東電のスタッフがやっても到底無理なレベルです。

この成果を活かせないかと試したのが、次の東京3区での「緊急ミッション」の実証試験でした。都市部では、電柱に関する急を要するトラブルが1日に数十件発生しています。

そこで、ゲーム内で「2時間以内にこの電柱の写真を撮影してほしい」という緊急ミッションを発動させたところ、全体として90%以上のミッションが達成されるという結果になりました。

栗原 このように実際に業務に活用されている写真ですが、その信頼性を担保するためにいくつか技術的な対策を講じています。例えば、AIレビュー機能で不適切な写真を自動的にフィルタリングする仕組みなどです。

加えて、収集したデータの実用性を高めるため、東電側のニーズに合わせたビューワーシステムも並行して開発・提供しています。写真の選別が行いやすい画面設計や、タグ付け・コメント機能の実装など、東電のチームと毎週話し合いながらゲームとの連携方法を整えているところです。

アニメからご当地キャラまで、地域の魅力を再発見するコラボレーション

栗原 各地域でのピクトレ展開には自治体との連携が欠かせませんが、実証試験を通じて見えてきたのは、このプロジェクトがもつ観光振興や地域活性化におけるポテンシャルです。

ゲームのために地域に訪れたプレイヤーは、歩いてお腹が減ったら地元の飲食店を利用するので、域内消費の活性化を促すことができます。また、観光スポットと絡めたミッションを設定することで、地域の魅力の再発見にも繋げることが可能です。

静岡県沼津市では自治体とかなり密に連携をとらせていただいており、沼津市を舞台とする人気アニメ「ラブライブ!サンシャイン!!」とのコラボレーションも実現しました。さらに、「ぬまづの宝100選」のスポットを撮影対象にすることで、プレイヤーの方々に沼津の自然や歴史、産業などの魅力に触れる機会を提供しています。

また、獲得したポイントと交換できるオリジナルグッズを用意したことで、遠方に住むコアファンの方がわざわざ足を運んできてくださるなど、その盛り上がりには驚きましたね。

▼ラブライブ!サンシャイン‼︎とのコラボで用意されたオリジナルグッズ

今後は、沼津市内の防災設備をピクトレの撮影対象に加えることで、万が一災害が発生した際の応急対応を知っていただけるようにし、市民の防災意識向上にも貢献していく予定です。

今後は、沼津市内の防災設備をピクトレの撮影対象に加えることで、万が一災害が発生した際の応急対応を知っていただけるようにし、市民の防災意識向上にも貢献していく予定です。

ラブライブとのコラボは、多くの方々にピクトレを知っていただく機会となりました。これはやはりIPとの連携でしか実現し得なかった結果だと感じていますし、今回の成功体験をモデルケースとして、他の地域でも同様の取り組みを展開していきたいと考えています。

さらに別の地域を対象としたシーズンでは、茨城県の非公認キャラクター「ねば〜る君」や栃木県のマスコットキャラクター「とちまるくん」とのコラボを実施しました。キャラクターをモチーフにしたアイテムや電柱、特殊効果の実装により、ゲームをより一層楽しんでいただけるようなエンタメ性を高めています。

市民が街を守る。ピクトレが描く、新たなインフラ管理の未来

鬼頭 ピクトレがここまで順調に成果を出せている背景には、DEAが育ててきたGameFiコミュニティの高い民度が大きく貢献していると感じています。先ほどの3つのプレイヤー層のうち、やはり現状はWeb3層がマジョリティのはずで、そうした方々に支えられている実感があります。

しかし、今後の拡大に向けては大きく2つの課題があると思っています。1つは、ピクトレが位置情報と連動したサービスである以上、「その場に行かないと楽しめない」という制約があることです。地域コミュニティを形成できるという良さがある一方で、事業をスケールするという観点では幅広い地域の人々が関われる仕組みが必要です。

とはいえ、地域によってプレイヤーの行動特性も異なるため、例えば車社会が中心のアメリカでピクトレを展開する場合、徒歩ではなく車での撮影を前提とするなど、各地域の文化や生活様式に合わせたゲームデザインが必要不可欠です。

もう1つの課題は、サービスの対象範囲です。現在は電柱をメインにしていますが、ピクトレはあらゆるインフラの点検に活用できるプラットフォームになり得ると思っています。しかし、多くのインフラは地方自治体や事業者の管轄で、一般市民からは遠い存在になっているのが現状です。

ここに生じている「捻れ」を解消し、市民自らが街のインフラを守る世界観の実現がDePINの本質であり、将来的には日本中、そして世界中へ展開したいと考えています。

栗原 改めて、ピクトレの革新性は「楽しみながら稼げて、かつ社会貢献している」という、ポイ活やPlay to Earnにはなかった新しい体験価値にあると思っています。

対事業会社向けのソリューションという観点では、鬼頭さんが指摘されたように電柱だけでなくマンホールや防災設備など、ピクトレが解決できる幅を広げていく必要があると感じています。それと同時に、昨今話題となっているAI技術などを駆使して写真選別の効率化・精度向上を図るなど、さらに高度な機能を実装していけたらと考えています。

今後も引き続き、さまざまな事業者の方と連携しながら、この社会貢献型エンタメの体験価値を広げつつ、インフラだけに留まらない幅広い社会課題の解決に貢献していきたいですね。(了)

【読者特典・無料ダウンロード】「秒で変わるAI時代」に勝つ。最新AIツール完全攻略ガイド

近年、AI関連サービスは爆発的なスピードで進化しています。毎日のように新しいツールがリリースされる一方で、SNS上では広告色の強い情報や、過大評価されたコメントも多く見受けられます。

情報量があまりにも多く、さらにノイズも混ざる中で、「自分にとって本当に使えるツール」にたどり着くことは、簡単ではありません。だからこそ、「正しい情報源を選び、効率的にキャッチアップすること」が、これまで以上に重要になっています。

そこで今回は、SELECK編集部が日々実践している「最新AIツール情報の探し方・選び方・使い方」のノウハウに加えて、編集部が推薦する、現場で使えるAIツール22選をすべてまとめてお届けします。