- コラボレーター

- SELECK

「DePIN(分散型物理インフラネットワーク)」とは?概要からその仕組み、メリットまで徹底解説

ブロックチェーンや暗号資産への注目が高まるとともに、「Web3」の世界が少しずつ形作られています。

しかし依然として、一般層から見たWeb3は「敷居が高い」「難しそう」といったイメージを完全には拭いきれていません。その背景には、生活がどのように変わるのか、具体的に何の役に立つのかがイメージしづらいことが挙げられます。

これらの問題は、人々にとってWeb3の活用事例が「身近でない」ゆえに起こる問題でしょう。

そうした中、私たちの生活に欠かせないインフラにも、ブロックチェーンが活用されているのをご存知でしょうか。ここで指すインフラとは、交通・通信・エネルギーといった大規模で公共性の高いものから、地図アプリやストレージサービスなど、誰もが手元のスマホで使えるものも含まれます。

こうしたWeb3プロジェクトは、「DePIN(Decentralized Physical Infrastructure Network:分散型物理インフラネットワーク)」と呼ばれ、ブロックチェーンとインフラを融合させた技術として昨今注目を集めています。

そこで今回は、DePINの概要やメリット、注目の背景などを初心者の方にもわかりやすくお伝えします。ぜひ最後までお読みいただき、ブロックチェーンがもたらす新たなインフラの可能性を体感してみてくださいね。

<目次>

- 「DePIN(分散型物理ネットワーク)」とは何か?

- Uberの事例からみる、DePINが注目されている背景

- DePINを構成する4つの要素

- DePINのメリット・デメリット(リスク)

「DePIN(分散型物理インフラネットワーク)」とは何か?

DePIN(ディーピン)は、ブロックチェーン技術を活用し、現実世界のインフラを制御・改善・効率化するプロジェクトのことです。「分散型物理インフラネットワーク」と訳され、日本国内では2023年末頃から急速に注目を集めるようになりました。

DePIN(ディーピン)は、ブロックチェーン技術を活用し、現実世界のインフラを制御・改善・効率化するプロジェクトのことです。「分散型物理インフラネットワーク」と訳され、日本国内では2023年末頃から急速に注目を集めるようになりました。

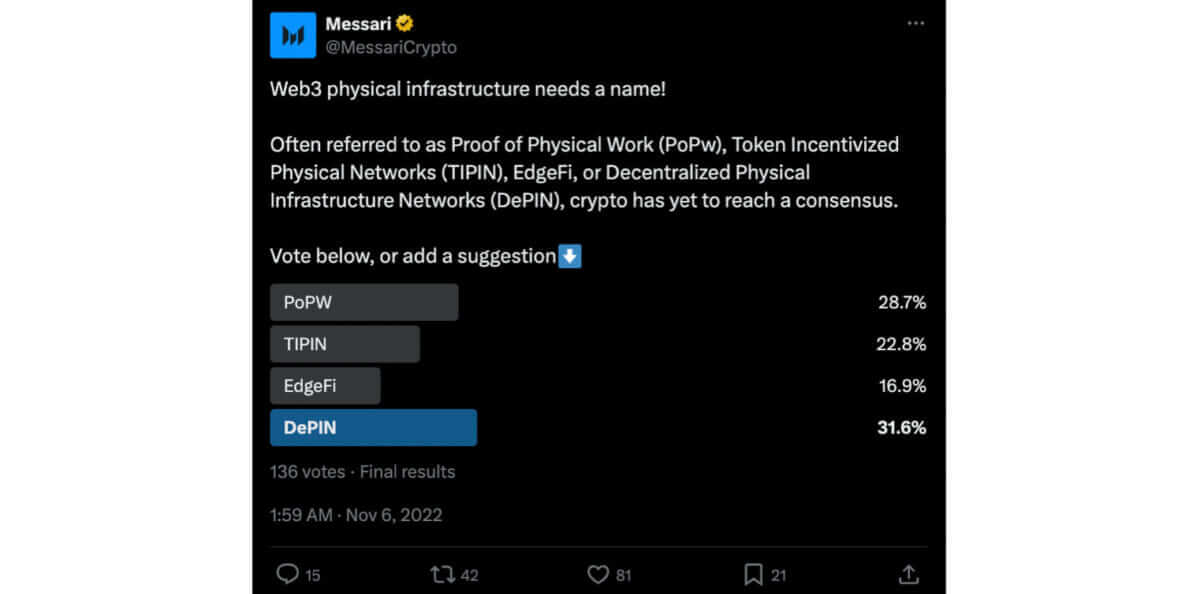

DePINのような分散型の取り組み自体は以前から存在していましたが、2022年に暗号資産調査プラットフォームMessari社が名称を決めるためにX(旧Twitter)で公募を行ったことで、「DePIN」という言葉が広く知られるようになりました。

同社は、2024年1月にDePINの変遷や市場動向に関するレポート「State of DePIN 2023」を発表し、DePINを「暗号資産のインセンティブによって重要なインフラの構築と運用を効率化するネットワーク」と定義しています。

DePINのネットワーク形成に大きく関わっているのは「ブロックチェーン」、そして暗号通貨などの「トークン」、そしてユーザーを中心としたコミュニティの存在です。

DePINのネットワーク形成に大きく関わっているのは「ブロックチェーン」、そして暗号通貨などの「トークン」、そしてユーザーを中心としたコミュニティの存在です。

以下、DePINをよりイメージしやすくするために、全体像からお伝えしていきます。

改めてDePINとは、現実世界におけるインフラの構築を目的とした、ブロックチェーンを活用した分散型プロジェクトの総称です。これらのネットワークには、個人や組織が所有・運用する発電装置やセンサー、通信アンテナなどの物理デバイスが接続されます。

それらのデバイスは、ストレージスペースやクラウドコンピューティング機能などのリソースをネットワークに提供し、その貢献に対する報酬として、デバイスの保有者に暗号資産が付与される仕組みです。プロジェクトは世界中の企業や個人によってコミュニティを基点に構築されており、誰でも参加し、利用できます。

では、DePINは従来のインフラ開発とはどのような点で異なるのでしょうか。

通常、インフラ開発には初期段階で大規模な投資と人的リソースが必要であり、政府や大企業によって構築されます。そのため、新たなインフラを構築するには膨大な時間とコストがかかり、十分なインフラが整備されていない地域も存在しているのが現状です。

一方で、DePINは、個人や組織が保有するリソースを提供し、それらを集約させることでインフラを構築します。

この仕組みによって、より効率的で透明性の高いインフラが実現できるのに加え、世界中のリソースの流動性を高められたり、これまで一部のプレイヤーで独占されていた市場に対し、参入障壁を大幅に下げることができるため、イノベーションを促進する可能性があるとして注目されているのです。

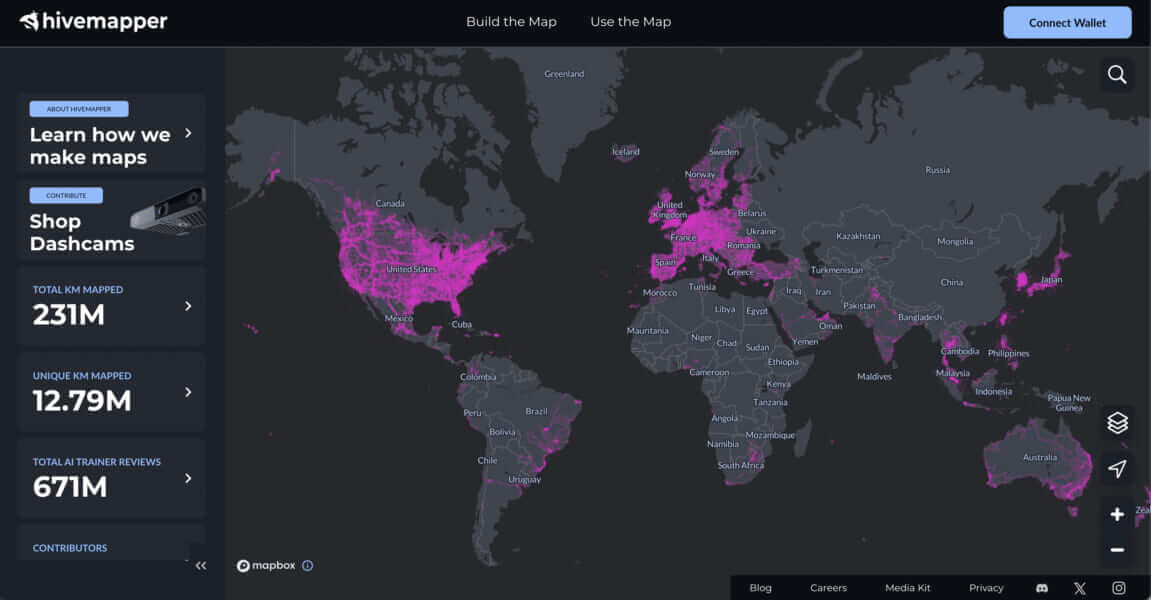

ここまで、DePINの概要をお伝えしてきましたが、まだ少しイメージしづらいでしょうか…?それでは、DePINの具体例として、分散型の地図サービス「Hivemapper(ハイブマッパー)」をご紹介します。

Google Mapなどのような地図サービスは、資本力のある企業がデータを収取し、情報を逐一更新する形での運用が一般的です。この仕組みに対し、各地域に住む個人が地図データを提供することで、情報収集のコストを下げつつも、マップの品質向上を実現している取り組みが「Hivemapper」です。

Google Mapなどのような地図サービスは、資本力のある企業がデータを収取し、情報を逐一更新する形での運用が一般的です。この仕組みに対し、各地域に住む個人が地図データを提供することで、情報収集のコストを下げつつも、マップの品質向上を実現している取り組みが「Hivemapper」です。

具体的には、ユーザーは専用のドライブレコーダーを自身の車に取り付け、レコーダーを通じて撮影した道路状況や地図などのデータをシェアすると、ネットワーク独自のトークンを獲得できるという仕組みです。

このプロジェクトのメリットは、たとえ人口が少ない地域であっても、ユーザーさえ存在していれば、他の地域と同じように情報が網羅されることや、リアルタイムで地図が更新されるといった点が挙げられます。

他にも、どのようなDePINプロジェクトがあるのか検索したい場合には、「DePIN Hub」がおすすめです。Discordコミュニティの所属人数や、Xのフォロワー数、トークンの価格などの指標から人気のプロジェクトを一覧で見ることができます。

最後に補足として、先ほど挙げたMessari社のレポートでは、DePINのネットワークが提供するハードウェアやサービスによって、大きく2つに分類されています。

最後に補足として、先ほど挙げたMessari社のレポートでは、DePINのネットワークが提供するハードウェアやサービスによって、大きく2つに分類されています。

1つは、「PRN(Physical Resource Networks:物理的リソースネットワーク)」です。これは、特定の場所に依存する、有形の物理的インフラを制御するネットワークです。

具体的には、交通・電力・通信・農業などの産業において、ある場所へ物理的に接続され、場所固有のソリューションを展開します。その特性上、PRNによって提供されるリソースは、基本的に代替不可です。

もう1つは「DRN(Digital Resource Networks:デジタルリソースネットワーク)」です。これは、場所に依存しないハードウェアの展開と分散型ネットワークによって、リソースを提供するタイプのDePINです。

例えば、CPUなどのコンピューティングリソースやストレージなどで、これらは代替可能で、複製や配布、交換ができるため、価値を失うことなく持ち続けます。

Uberの事例からみる、DePINが注目されている背景

DePINがトレンドとなっている理由は、中央集権型のネットワークとの違いを見れば一目瞭然です。ここでは、主に米国で多くのユーザーを抱える配車アプリ「Uber(ウーバー)」を例に挙げます。

DePINがトレンドとなっている理由は、中央集権型のネットワークとの違いを見れば一目瞭然です。ここでは、主に米国で多くのユーザーを抱える配車アプリ「Uber(ウーバー)」を例に挙げます。

Uberは、Uber Technology社が運営・管理を担う、中央集権型のライドシェアサービスです。ユーザーがUberアプリで乗車場所と行き先を指定するだけで車両が配車され、目的地まで移動できる仕組みです。

個人がドライバーとして登録し、好きな時間に好きなだけ働いて収益を得ることことも可能です。この料金システムは変動制で、移動距離や時間帯、混雑状況などに基づいて決まります。

しかし、ここで問題となるのが、乗車および運転に手数料がかかる点です。

Uberは、個人が保有するリソース(車両)を利用して乗客を目的地まで運び、「交通」という重要なインフラを支える、画期的なサービスであるにも関わらず、中央集権型のビジネスであることには変わりありません。

つまり、運営元であるUber Technology社が、徴収された手数料の大部分を得る構図になっており、インフラの構築に貢献したユーザーには十分な利益が還元されません。

また、サービスにまつわるすべての権限を持っているのも運営者です。そのため、ある日突然「乗車時の手数料を50%まで引き上げます」「Uberは今日でサービスを終了します」といった決定が突然行われる可能性も、完全には排除できません。これはUberに限らず、すべての中央集権型のサービスでいえるリスクです。

そうした背景から、Uberに代わるDePINプロジェクトとして誕生したのが「DRIFE」です。

DRIFEにおけるドライバーと乗客のマッチング方法は基本変わりませんが、ドライバーは運賃のすべてを報酬として手に入れることができます。加えて、貢献に対し独自のトークンが付与され、ネットワーク内のルールに対して提案や投票を行うことが可能であり、ドライバーの収益向上が期待されます。

近年のSNSやゲーム分野での流行に見られるように、「分散型」であることは、あらゆるシステムにとって今後のカギとなります。それはすべてのユーザーひいては社会全体が利益を持続的に分かち合いながらも、最大限の恩恵を享受できるからです。

Web3の時代へと変容しつつある現代社会において、インフラのあり方を変え、公共の利益をもたらすシステムが「DePIN」なのです。

DePINを構成する4つの要素

DePINを構成するのは、以下4つの基本要素です。

DePINを構成するのは、以下4つの基本要素です。

1.ブロックチェーン

分散型のネットワークを形成するには、ブロックチェーンは必要不可欠です。分散型台帳技術により、デバイスのレジストリ管理やトークノミクスの形成など、多くの重要な役割を果たします。

2.オフチェーン

オフチェーンのコンポーネントは、現実世界のハードウェアとブロックチェーンをつなぐミドルウェアとして機能します。ユーザーがどれだけ貢献しているかや、インフラの構築に役立つ各種データを収集し、需要と供給の計測を果たします。

3.ハードウェア

インフラとして機能するマシン・デバイスです。物理サーバー、センサー、ソーラーパネルなど、プロジェクトの分野によって、ハードウェアの種類は異なります。これらのデバイスは、ネットワークの中で重要な役割を果たし、データの収集や処理、エネルギーの供給など、具体的なインフラ機能を提供します。

4.トークン

貢献に対する報酬としてトークンが付与されることで、個人や組織によるインフラ構築が推進されます。中にはガバナンストークンとして機能するものもあり、プロジェクトのエコシステムにおいて意思決定プロセスに参加するための手段を提供します。これにより、参加者全員がプロジェクトの運営や方向性に対して影響を与えることができます。

そして、これら4つの他に忘れてはならない重要な要素が、「ユーザー」の存在です。DePINを構成するマシンやデバイスに注目が集まりがちですが、それらを設置したり運用したりする「人ありき」であり、まずユーザーが集まらなければ整備が進みません。

そのため、各プロジェクトは、ユーザーが簡単に利用できるよう安全で使いやすいプラットフォームを維持し、明確なリターンを提供し続けることで、ユーザーの確保に取り組んでいるのです。

DePINのメリット・デメリット(リスク)

Web3の領域は、社会に変革をもたらすソリューションとして期待されている一方で、乗り越えなければならない課題も存在しています。ここからは、DePINのメリットと課題について解説します。

<メリット>

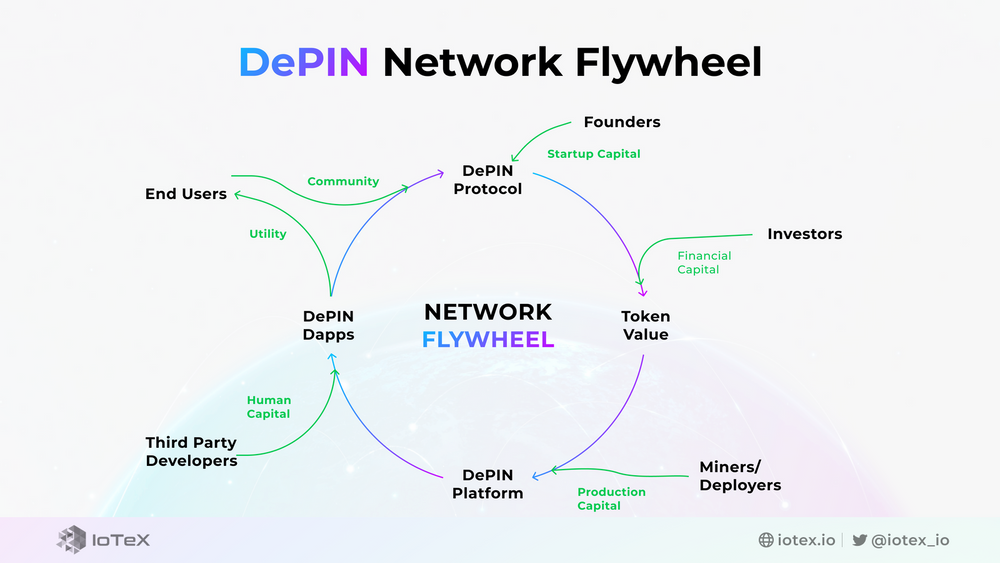

まず、DePINの大きなメリットとして挙げられるのが「フライホイール効果」です。これは、DePINのエコシステムが正しく機能し続けることで、さまざまなプラス効果のサイクルが好循環する構造のことです。

DePINのフライホイール効果を取り巻くのは、以下4つの要素です。

DePINのフライホイール効果を取り巻くのは、以下4つの要素です。

- Coverage(網羅率)

- UX(ユーザー体験)

- Demand(需要)

- Supply(供給)

DePINは、その構造自体が1つの大きなマーケットプレイス(市場)です。DePINプロジェクトの需要が増えるとトークンの価格が上昇し、供給量が調整されることで均衡が保たれます。また、プロジェクトの注目が集まるほどユーザーの投機が高まり、インフラの網羅率が上がるため、ネットワーク全体が成長します。

このようなプラスのサイクルを繰り返し、成長を続けるプロジェクトは、投資家にとって魅力的な投資先です。プロジェクトがオープンソースである場合、有志の開発者によってネットワークの利便性をさらに高める動きも期待でき、複数の要素が相互に作用し合い、DePINは実用的なインフラとして発展していくのです。

他にもDePINのメリットとして挙げられるのは、ユーザーコミュニティを基点とした分散型で構築されるため、従来のインフラよりも初期のコストを削減できる点や、効率的にインフラを構築できる点にあります。加えて、管理においても企業が従業員を抱える必要がなく、メンテナンスコストも削減できます。

さらに、中央集権型のインフラ構築は単一障害点(一箇所が故障するだけで、システム全体が停止してしまう箇所のこと)のリスクが存在しますが、分散型であるため、悪意のある攻撃や障害に強い点もメリットとして挙げられます。

<デメリット>

<デメリット>

一方、DePINのリスクとして挙げられるのが、「スケーラビリティ問題」です。

プロジェクトの人気が高まることで、ブロックチェーンの処理能力が限界に達する問題のことで、これはDePINに限らず、ブロックチェーンを利用したプロジェクトが直面する課題です。

※スケーラビリティ問題:トランザクションが蓄積しすぎてシステムに負荷がかかり、処理速度が低下したり、手数料が高くなったりする現象

スケーラビリティ問題が発生すると、DePINネットワークにおけるトークンの配布が間に合わなくなり、エコシステムが機能しなくなります。インセンティブの発生によってインフラを回すDePINでは、致命的な問題です。

しかし、この問題に対する有効な解決策があります。それこそが処理の高速さと手数料の安さが特徴の人気ブロックチェーン「Solana(ソラナ)」です。

高性能ブロックチェーンであるSolanaは、大量のトランザクションが集中しても、効率的な報酬計算が可能です。スケーラビリティ問題への耐性が高く、常に安定したパフォーマンスを維持できるため、DePIN開発における主流となっています。

他のブロックチェーンからSolanaへ移行するプロジェクトもあるほどで、DePINプロジェクトの「Helium(ヘリウム)」はSolanaに移行したことでHeliumネットワークのスケーラビリティを大きく向上させています。

今後もSolanaへの移行、もしくはSolanaを使用した新たなDePINプロジェクトの登場が見込まれます。そこに割って入るブロックチェーンが登場するのかも、あわせて注視すべきトピックです。

終わりに

いかがでしたでしょうか。今回はDePINの概要から注目される背景、メリットや抱える課題までをお伝えしてきました。DePINは、従来の中央集権型で構築されるインフラの課題を克服し、より効率的で持続可能なインフラを実現する鍵となるでしょう。今後の動向に注目です。

【読者特典・無料ダウンロード】「秒で変わるAI時代」に勝つ。最新AIツール完全攻略ガイド

近年、AI関連サービスは爆発的なスピードで進化しています。毎日のように新しいツールがリリースされる一方で、SNS上では広告色の強い情報や、過大評価されたコメントも多く見受けられます。

情報量があまりにも多く、さらにノイズも混ざる中で、「自分にとって本当に使えるツール」にたどり着くことは、簡単ではありません。だからこそ、「正しい情報源を選び、効率的にキャッチアップすること」が、これまで以上に重要になっています。

そこで今回は、SELECK編集部が日々実践している「最新AIツール情報の探し方・選び方・使い方」のノウハウに加えて、編集部が推薦する、現場で使えるAIツール22選をすべてまとめてお届けします。