- 川崎重工業株式会社

- 技術開発本部 基幹職

- 永原 斉

「他人以上・知り合い未満」をつなぐ。川崎重工の新規事業「Real D You」の事業開発プロセス

創業から100年以上の歴史を持つ、川崎重工業株式会社(以下、川崎重工)。航空機からロボット、鉄道車両、船舶、プラントエンジニアリングまで、幅広い領域で事業を展開している日本を代表する重工業メーカーだ。

同社はその強固なモノづくりの基盤を活かして、近年は「コトづくり」、すなわち新たなサービス創出にも注力している。その一環として、2020年から実施してきたのが、社内で新規事業を公募する「ビジネスアイデアチャレンジ」制度だ。

本制度の「第五号案件」として、技術開発本部に所属する永原 斉さんが立ち上げたのが「Real D You(リアデュー)」。独自の位置情報技術を活用して、特定の空間における「人と人の偶然の出会い」を促す——そんな構想を、約5年の試行錯誤を経て、社会実装へと導いてきた。

具体的には神戸市三宮の商店街や、大阪梅田駅の「うめきたエリア」において、専用アプリを活用した新しい体験の提供を目指しているという。

今回は、エンジニアとしてキャリアをスタートした永原さんが、なぜ事業開発に取り組むようになったのか。さらに「Real D You」の歩みと現在地、今後の展望について、お話を聞いた。

新規事業を考える楽しさを知り、エンジニアから事業開発に転身

私はエンジニアとして川崎重工に入社し、2020年頃から新規事業の開発に携わるようになりました。もともとの専門は、「構造強度」です。ダミー人形を乗せた自動車の衝突実験の映像を見たことがある方も多いかもしれませんが、大学時代はまさにそのような研究をしていました。

入社後も、ロケットの先端の殻である「フェアリング」と呼ばれる部分が宇宙空間で適切に開くための火薬爆発や、ボルトの締め具合のシミュレーションの研究をするなど、構造強度に関わる細かな研究を行ってきました。

その後、鉄道車両の製造・設計の部門がある兵庫工場に駐在していた際に、「未来の電車を考える」という趣旨のワーキンググループに参加したんです。ここで、初めて事業を自分で考えるという体験をし、これが私の中で大きな転機になりました。

新規事業づくりの楽しさに気が付き、そこからは自発的にワークショップに参加したり、事業構想大学院に通い始めたり。主務はエンジニアでしたが、空いた時間で勝手に資料を作って、「こんな新しいことをやりたい」と会社に提案をしていました。

新規事業づくりの楽しさに気が付き、そこからは自発的にワークショップに参加したり、事業構想大学院に通い始めたり。主務はエンジニアでしたが、空いた時間で勝手に資料を作って、「こんな新しいことをやりたい」と会社に提案をしていました。

そんな折、2020年4月から、社内にある事業アイデアの発掘や活用を目的に、「ビジネスアイデアチャレンジ」という社内の公募制度が始まりました。応募して審査に通ると、PoCに取り組むための予算が付けられて、事業化を目指すことができるというプログラムです。

これまで川崎重工は、鉄道車両の製造など、いわゆる「モノづくり」を手がけてきました。しかしこれから先は、電車を利用する方々に向けたソリューションなど、「コトづくり」も視野に事業を生み出していかなくてはならない、という方針のもとで始まったものです。これまでに、およそ300個のアイデアの応募がありました。

現時点で、このプログラムを通じて本格的に事業化しているのが、3輪電動ビークル「noslisu(ノスリス)」です。また、これまでに川崎重工が手がけてきた事業と異なるタイプの新規事業としては、「ヘリコプターWeb手配サービス」も採択されています。

それらに加えて事業化が進んでいるのが、私の発案した「Real D You(リアデュー)」というサービスです。ビジネスアイデアチャレンジにおいては、「第五号案件」になります。

独自の位置情報技術を活用し、場を共有する人々を結ぶ「Real D You」

Real D Youのサービス名は、「Real」な場で、「Digital」を活用して「You(あなた)」と賑わいを創出する、というコンセプトからきています。この事業アイデアは、「公共空間にいる人たちに、偶然のつながりを生み出せたら」と考えたことをきっかけに着想しました。

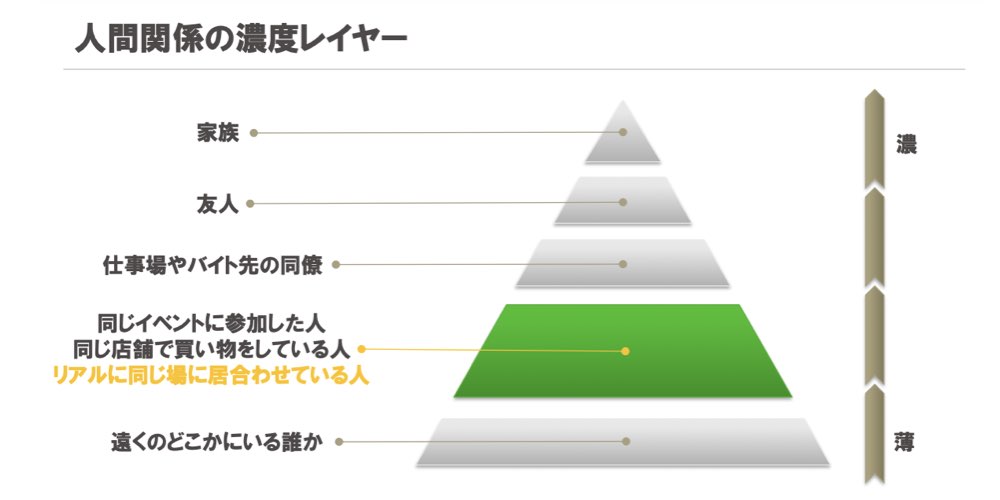

電車の中で、みんな下を向いてスマホを見ている。それってちょっと不思議な光景じゃないかと思ったんですよね。互いに完全に無関心なわけじゃないけれど、関わろうともしない。しかし、同じ空間を共有している。そういう「赤の他人以上、知り合い未満」の人たちとの関係に、何か可能性があるのではないかと考えました。

▼永原さんが作成した「Real D You」説明資料の一部

Real D Youは、川崎重工独自の位置情報技術「Wi-FiフィンガープリントAI」を使ったサービスです。この技術は、空間に飛び交うWi-Fiなどの電波を「指紋」のように記録し、その分布パターンを元に人がいる位置を特定するものです。

Real D Youは、川崎重工独自の位置情報技術「Wi-FiフィンガープリントAI」を使ったサービスです。この技術は、空間に飛び交うWi-Fiなどの電波を「指紋」のように記録し、その分布パターンを元に人がいる位置を特定するものです。

既存のWi-Fiインフラさえあれば屋内での位置測位が可能で、新たにビーコンを設置したり、特別な通信機器を準備したりしなくても良い。これが大きな強みです。

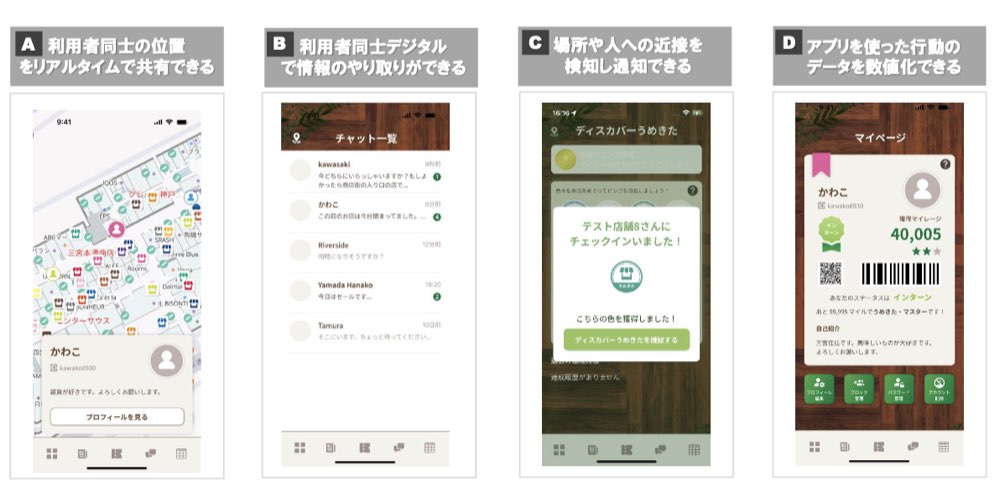

実際のアプリの基本機能には、リアルタイムの位置情報の共有に加え、ユーザー同士のコミュニケーションが可能なチャット機能、場所や人に近づいたことを検知するチェックイン機能、ユーザーの行動ログを数値化するマイレージ機能などがあります。

チャット機能に関しては、該当のエリアでアプリを開くと、その場にいるユーザーのプロフィールを閲覧でき、その内容をきっかけに気軽にコミュニケーションを取ることができます。つまり、時間とエリア限定のリアルタイムSNSとして、「他人以上・知り合い未満」のつながりを創出できます。

そのほか、位置情報をもとにエリア内の店舗情報を見たり、指定のショップのクーポンを入手できたりといった機能もあります。

▼「Real D You」の機能

神戸市三宮の商店街や、梅田駅「うめきたエリア」で実証実験を行う

Real D Youの最初の実証実験は、2022年から兵庫県神戸市の三宮本通商店街でスタートしました。元々は神戸市営地下鉄さんに「電車の中でこの仕組みを使えないか」と提案したところ、「商店街でやってみてはどうか」というご提案をいただいたんです。

当時はまだコロナ禍の影響もあり、商店街の方々も非常に苦しんでいた時期で、「とにかく人を呼び戻したい」という強い思いをお持ちでした。そのなかで私の想いに共感いただき、理事長さんとも意気投合。まずは街中で、人が歩きながら遊べる仕掛けを一緒に考えていきました。

実証実験を経て、2023年3月には三宮本通商店街と三宮センターサウス通が一体となった「ミチニワエリア」をまちびらきするタイミングに合わせて、Real D Youを取り入れた「ミチニワ powered by Real D You」という専用アプリをリリースしました。

エリア内でビンゴ形式のミッションを用意したり、街を歩くだけで「街マイレージ」が貯まる仕組みを導入したり。街に来て、行動して、交流する。そうした行動がゲーム感覚で自然と促される設計を目指しました。

例えば、「まちかず」という街中の数字を探しながらエリアを回遊する、アプリを使った街歩きイベントなどを実施しました。参加者が街を訪れて店舗を巡りながら、アプリを通じて店員や地域の人々と交流し、商店街の振興組合の方々にもとても喜んでいただきました。

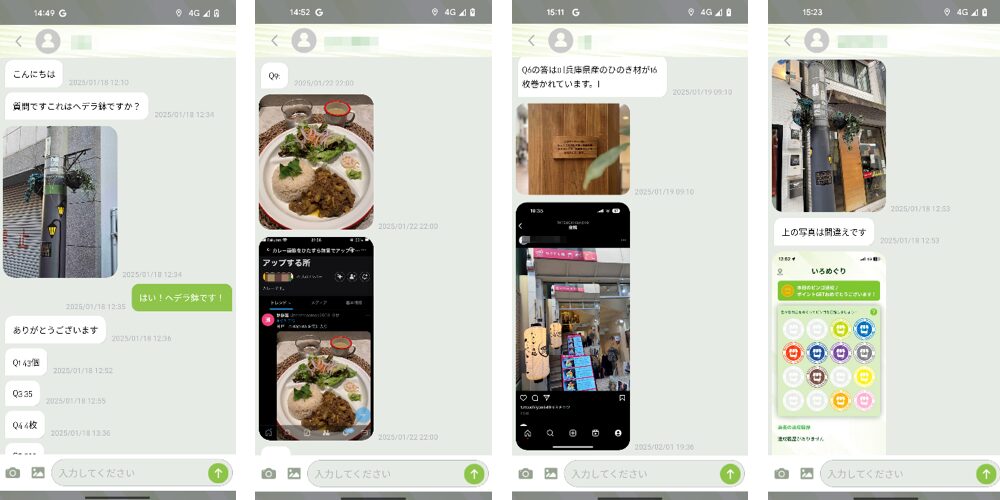

▼街歩きイベント参加者の実際の交流の様子

続いて2024年には、JR西日本さん、ルクア大阪さん、立命館大学さんと一緒に、大阪梅田駅の「うめきたエリア」を活性化するアイデア創出のワークショップに取り組みました。川崎重工とJR西日本のイノベーション交流会での提案がきっかけだったのですが、三宮商店街での実績があったことで、「これは面白い」と言っていただきスタートしました。

続いて2024年には、JR西日本さん、ルクア大阪さん、立命館大学さんと一緒に、大阪梅田駅の「うめきたエリア」を活性化するアイデア創出のワークショップに取り組みました。川崎重工とJR西日本のイノベーション交流会での提案がきっかけだったのですが、三宮商店街での実績があったことで、「これは面白い」と言っていただきスタートしました。

関西圏の大学生たちにアプリの機能を紹介し、うめきた新駅やショッピングモール、グラングリーン大阪の公園などの施設でReal D Youを使ってなにができそうか、アイデアを考えてもらうワークショップを開催しました。

▼「うめきたエリア」の活性化を目指して実施

そこでは、「すれちがいを認識できる技術を使ってキャラクターを育成するゲーム」や、「店員に感謝の気持ちを届けるピアボーナスサービス」など、私たちにはとても思いつかないアイデアが生まれました。実現可能性をふまえつつ、アプリにどう活かせるかを検討しています。

そこでは、「すれちがいを認識できる技術を使ってキャラクターを育成するゲーム」や、「店員に感謝の気持ちを届けるピアボーナスサービス」など、私たちにはとても思いつかないアイデアが生まれました。実現可能性をふまえつつ、アプリにどう活かせるかを検討しています。

技術的な判断の難しさも。事業開発の歩みは簡単ではなかった

現在は主業務の傍ら、プロジェクトマネージャーとして、Real D Youの事業に2〜3割ほどの時間を使っています。他にも、社内から開発やプロモーションなど、それぞれの専門知識を持つメンバーに主業務の合間に関わってもらっています。

「ビジネスアイデアチャレンジ」の枠組みで事業化に挑戦していたところから、PoCを経て、いまはなんとか自前の予算で運営できるように事業開発を進めています。とはいえやはり、これまでの道のりは簡単なものではありませんでした。

最も苦戦したのは、技術面の問題です。商店街では人がアーケードの中を出たり入ったりと、屋内外の移動が細かく生じます。そうした移動によってスマートフォンの電波の飛び方が大きく変わるので、正確な位置情報を把握するための問題を解決するのに、1年以上かかりました。

私自身の専門は構造強度なので、通信技術については素人です。そのため、その分野の専門家に頼る必要がありますが、技術的な話をされても、素人の自分には判断ができないことばかりで…。

そこで大事にしているのが、この事業を通じて目指す世界観に共感してもらうことです。「技術的に理想なのはこの状態、でもこの事業であれば技術的にはここを目指せればOK」といったコミュニケーションをとるには、信頼関係が必要になります。その点、Real D Youの技術面を担ってもらっているメンバーとはありがたいことに、いい意思疎通ができていると感じます。

また、お客様である商店街の方々も、私の思いに共感して味方になってくれました。技術的に思うような精度が出ないとわかってからも、挑戦を続けさせてくれたんです。単にサービスを提供するベンダーとお客様という関係性だったら、Real D Youは立ち行かなくなっていたと思います。

また、お客様である商店街の方々も、私の思いに共感して味方になってくれました。技術的に思うような精度が出ないとわかってからも、挑戦を続けさせてくれたんです。単にサービスを提供するベンダーとお客様という関係性だったら、Real D Youは立ち行かなくなっていたと思います。

そもそもは技術系の人間として会社に入りましたが、事業を始めてみたら、このサービスをどう広げていくか、リアルに関わる商店街や鉄道会社の方々とお話しするのが楽しくて。イチから新しいものを生み出す苦しみもありますが、それ以上に好きだからやる、楽しくやれることが事業開発では大切なのかなと思います。

コロナ禍が明けて以降、地域コミュニティの活性化やインバウンド観光客向けの取り組みなど、不動産開発会社や鉄道会社はリアル空間を活用した企画を推進していますよね。そういった企業や団体と、Real D Youを使ってコラボレーションしていけたらとも考えています。

これからは他の地域へも積極的に営業活動しながら、事業を前に進めていきたいと考えています。足りないものもまだまだ多いですが、都度補いながら、しっかりと事業としてかたちにしていきます。(了)

ライター:加藤 智朗

企画・取材・編集:舟迫 鈴(SELECK編集部)