【2022年最新】DX (デジタルトランスフォーメーション)とは? 定義・成功事例を徹底解説

※2022年3月21日更新

2018年に経済産業省が「DXレポート〜ITシステム『2025年の崖』克服とDXの本格的な展開」を発表したことを皮切りに、「DX(デジタル・トランスフォーメーション)」という言葉が広く知られるようになりました。

DXとは、一言でいうと「企業がデータやデジタル技術を活用し、組織やビジネスモデルを変革し続け、価値提供の方法を抜本的に変えること」です。

2021年9月のデジタル庁の発足にも見られるように、日本政府は近年DXを推進してきましたが、DXに取り組む企業は未だ15.7%と、7社に1社ほどに留まっているのが現状です。

DXの概念はなんとなくわかるけれど、「今までのIT活用と何が違うの?」「どうしたらDXを推進できる?」という疑問をもたれている方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は「『DX』って何?」という疑問にお答えするべく、DXの定義から、DXを進めるために意識すべきポイント、3社の具体的な実践例までをご紹介いたします。

<目次>

- DXとは何か?その定義と似たワードとの違い

- DXの定義は、文脈によって変化する?

- DXを推進しなければいけない4つの理由

- DX化に成功している企業に共通する「5つの特徴」

- DXの推進に必要不可欠な「DX人材」とは

- 【3社事例】DXでレガシー産業からの脱却に成功

なぜ今、DXが注目されているのか?

「DX(デジタルトランスフォーメーション)」は、経済産業省(以下、経産省)が発表した「DX推進ガイドライン Ver.1.0(平成30年12月)」によると、以下のように定義されています。

「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」

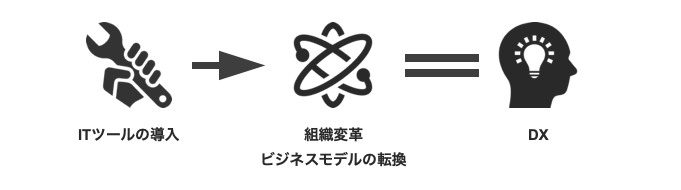

言い換えると、DXは「ITの活用を通じて、ビジネスモデルや組織を変革すること」を意味します。その目的は「企業の競争優位性を確立すること」です。

つまり「IT化」と「DX」の違いは、前者が業務効率化などを「目的」として、情報化やデジタル化を進めるものだったのに対し、後者はそれを「手段」として、変革を進める、ということです。

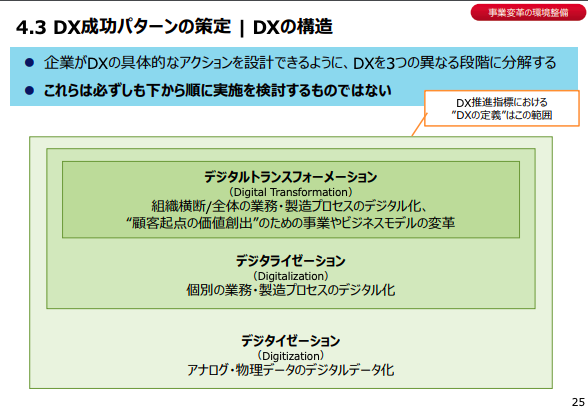

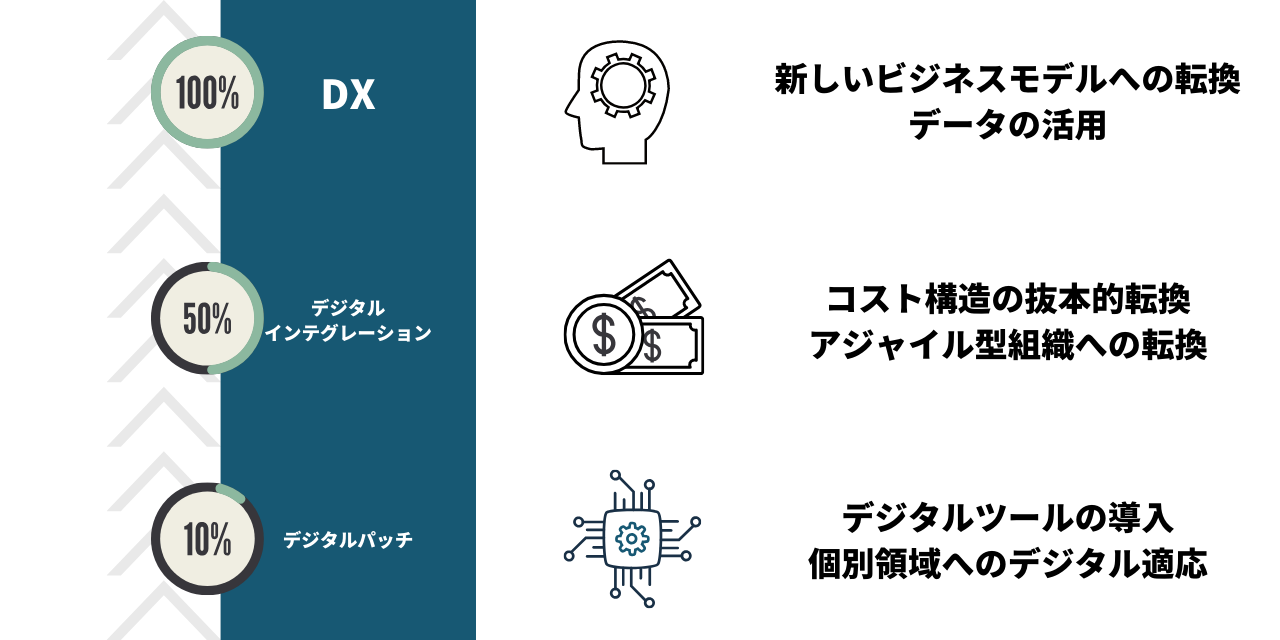

DXと似たキーワードとして、「デジタイゼーション(Digitization)」と「デジタライゼーション(Digitalization)」という言葉があります。どちらも日本語訳にすると「デジタル化」になりますが、前者はITツールなどの導入による部分的なデジタル化のことで、後者は戦略も含めた長期的視点でのプロセスのデジタル化を指します。

DXはこうしたプロセスを通じて、業務そのものや企業文化を見直しながら競争上の優位性を獲得し、産業構造さえも変化させながら社会へのインパクトを創出することを目指します。

※出典:DXレポート2中間取りまとめ(概要) – 経済産業省

※出典:DXレポート2中間取りまとめ(概要) – 経済産業省

ポイントは、これら3つのキーワードはDXを異なる段階に分解したものであり、必ずしもデジタイゼーションから実施する必要はない、ということです。よって、自社のDXがどこまで進んでいるのか、優先して取り組むべきアクションは何か、といったことを踏まえ推進していくことが重要です。

DXの定義は、文脈によって変化する?

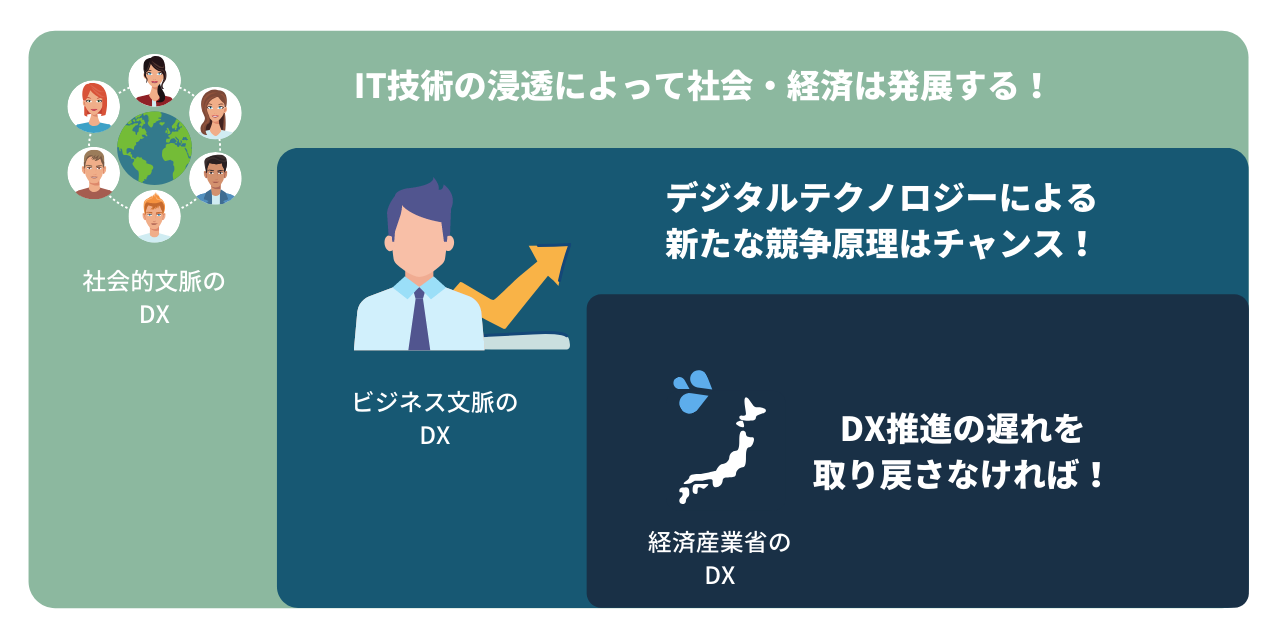

DXは、どの文脈で語られているかによって、その定義が異なります。DXという言葉の意味が曖昧なのは、この文脈の違いによるものです。

※参考:デジタルトランスフォーメーション(DX)とは? 起源・歴史・組織・成功率など

※参考:デジタルトランスフォーメーション(DX)とは? 起源・歴史・組織・成功率など

まず、最も広義のDXを意味するのが、社会的文脈でのDXです。2004年にスウェーデンの大学教授が提唱した「ITが社会全体・人類全体にどのような影響をもたらすか」という概念が、これにあたります。

そして2つ目は、ビジネスの文脈で語られるDXです。ここでは、外部環境のデジタル化を機会と捉え、デジタルテクノロジーを推進し、変化に対応するという意味で使われています。

最後は、経産省が唱えているDXです。主に、IT活用を妨げる既存システム・組織体制を包括的に変化させるという意味で使われています。マイナスをプラスに転じ、「日本のDXの遅れを取り戻そう!」というメッセージが込められていると思われます。

経済産業省が唱えるDXは、ここ数年の新型コロナウイルスの感染拡大によって求められるものが変化しています。

2018年の「DXレポート」では、多くの経営者がDXの必要性を認識しているにもかかわらず、システムや組織など様々な面から推進が遅れている理由が明記されていました。

その後、2020年に発表された「DXレポート2」では、新型コロナウイルスの感染拡大によりDXがより強く認識されるようになった一方で、取り組みを始めている企業とそうでない企業が二極化したことが指摘されました。加えて、「ユーザー企業とベンダー企業の共創の推進」の必要性や、企業や政府の取るべきアクションが公表されました。

さらに、2021年8月には「DXレポート2.1」が発表され、デジタル変革後の姿やその中での企業の姿を示し、DXを加速させるための施策や成功パターンが発表されました。

潮流に合わせながらレポートが更新されつつ、2021年にはデジタル庁が創設され、DX推進のためのベンチマークとなる「DX推進指標」が策定、さらには経営者の意識変革を促すことを目的にDXに取り組む企業を選定する「DX銘柄」が実施されるなど、DXの更なる促進が図られています。

なぜDXを推進する必要があるのか?

そもそも、なぜ日本企業は「DX」の必要性に迫られているのでしょうか?今回は4つの理由をご紹介します。

①レガシーシステムから脱却する必要性がある

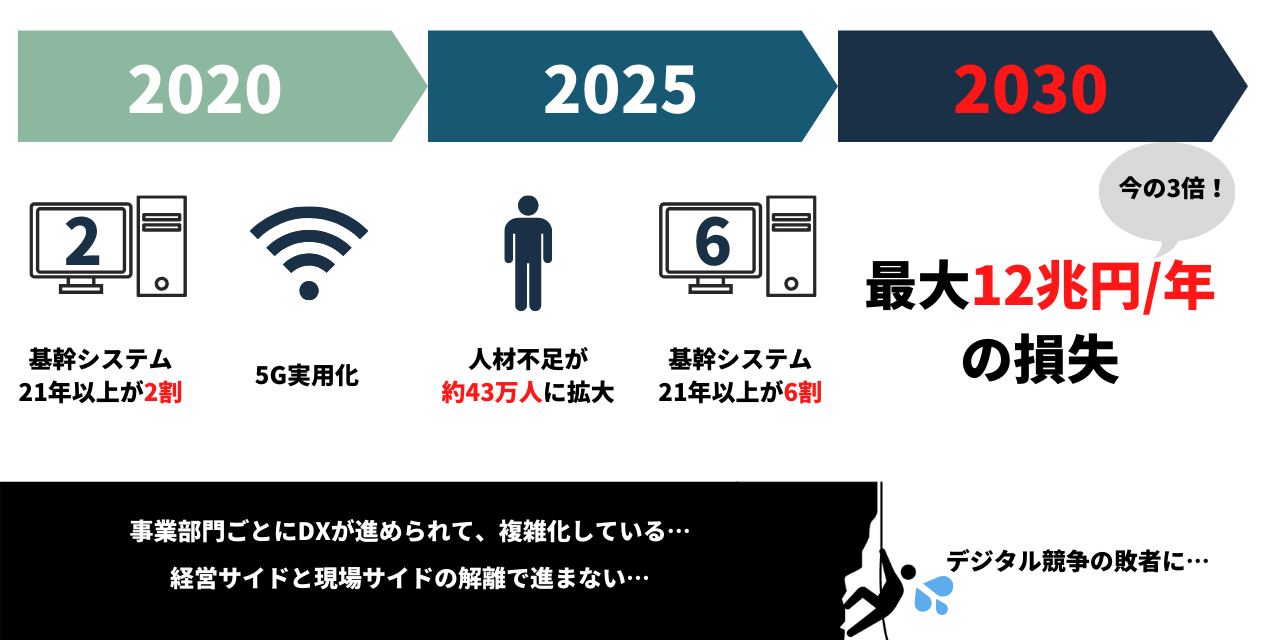

一つ目は経産省の報告によれば、今のままでは「IT人材の不足」と「古い基幹システム」の2つが障害となり、2025年から2030年までの間に、年間で最大12兆円の経済損失が生じる可能性がある、といいます。

反対に、今DXを推進することができれば、2030年の実質GDPにおいて130兆円の押上げを期待できるとされています。

※参照:DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」克服とDXの本格的な展開~(経済産業省)

少子高齢化によって労働人口が減少しつつある日本では、海外市場も視野に入れ、ビジネスモデルの変革や不足しているIT人材の穴埋めを行わなければ、どんどん競争力が縮小していってしまいます。

日本の国力低下を招かないためには、こうした外部環境の変化に応じて、DXを通じて企業が変わっていく必要があるのです。

②変化する消費者ニーズと「ポストデジタル時代」

コロナ禍によってデジタル化が加速し、場所に囚われずにインターネットで情報を収集して買い物をしたり、友人や家族と会話することが可能になりました。さらに、AI技術の進化や5Gの登場、クラウドサービスなども普及し、もはや企業活動や日常生活においてデジタルは必要不可欠なものになりました。

こうした社会において、デジタル化が「当たり前」となり、ビジネスにおける他社との差別化要因にならない世界のことを「ポストデジタル時代」と呼びますが、こうした世界では「デジタル・ディスラプション」が活発になります。

「デジタル・ディスラプション」とは、新しい価値基準を業界や社会全体にもたらす破壊的な革新を意味し、新規参入する企業がシェアを獲得し、既存企業が市場から退出を余儀なくされるといったことが起こります。

身近な例でいえば、Netflix等の動画配信サービスの出現により、レンタル業界の市場が縮小したことや、Uberの出現によってタクシー業界に衝撃を与えたことなどが挙げられます。

こうした時代においては、デジタルを活用しながら、変化する市場や消費者のニーズに合わせて柔軟かつ迅速にアプローチを実施したり、ビジネスモデルを変化させていくことが重要です。

③有事に備えた企業の継続性確保

自然災害や新型コロナウイルスなどの感染症によるビジネス環境の変化、サイバー攻撃によるサービス障害など企業は常に多くのリスクを抱えています。

そこで重要なのが、有事の際にもサービスや価値を提供できる「事業継続性」であり、この事業継続性の強化に繋がるのがDXです。例えば、リモートワークが可能な組織体制の構築や、データのバックアップなどにより、非常時でも安定して企業活動を継続することができます。

多くの企業は事業継続性を確保するために「BCP(Business Continuity Plan)」を策定しています。しかし、それらは基本的に有事を想定して作られているため、日常の業務改善から行うDXと切り離して考えるのではなく、同時に推進しながらレジリエントのある組織を目指すのが良いでしょう。

④XR技術を活用した「VX(Virtual Transformation)」も求められる

昨今のVRやARといったXR技術、そしてメタバースの隆盛もあり、コンサルティング会社ITRのマーク・アインシュタイン氏は「世界が共通で抱える社会課題は、DXを推進しても解決できず、DXのより先にあるVX(Virtual Transformation)が必要である」と話します。VXとは、「現実世界と仮想世界を融合することで行う変革」のことです。

実際、トヨタ自動車では、修理メンテナンスに加え修理トレーニングにもXR技術を活用したり、伊藤忠でもVRを用いて採用イベントを実施するなど、業務の効率化だけに留まらず人材育成・採用といった幅広い領域での活用が期待されています。

DXも遅れているのにVXなんて…と感じるかもしれませんが、リモートワークの普及とメタバースの流行により、VXも「取り組まなければならない」時代がすぐそこまで来ているのかもしれません。

※参考:「VX」がDXの次にやってくる、メタバースやデジタルツインの先進事例は? – ビジネス+IT

DX化に成功している企業に共通する「5つの特徴」

実際にDXを実行すると言っても、IT化を促進し、経営戦略を変えるだけではなかなか前に進みません。改革を進めたい経営者と、現場の意識に乖離が生じ、進展しないことも多くあるといいます。

では、DXに成功している企業はどのような特徴があるのでしょうか? マッキンゼー・アンド・カンパニー社の調査によると、5つの共通点があるといいます。

- デジタルに精通している適任のリーダーを、各部署に配置している

- 将来の労働力の変化を見据えて、全体的な組織能力を向上させている

- 新しい働き方を導入し、従業員の生産性を向上させている

- 日々デジタルツールを導入するなどして、社内をアップグレードし続けている

- 新しいデジタルシステムをむやみに導入せず、旧システムも見直しながら、徐々に新体制へと移行させている

DXは、既存の個別領域をデジタルに適用させ、組織を変革し、新しい事業モデルへと転換していく必要があります。こうしたステップを踏みながら実行するため、その実現には時間がかかります。

そこで企業に求められるのは、長期的な視線をもち、国内外にアンテナを張りながら、リソースを的確に割り当てる意思決定を迅速に行うことではないでしょうか。

その上で、データを上手く活用しながら既存ビジネスの変革を行い、新規事業を創出するなどして、国際競争力を高めていくことが重要です。

DXの推進に必要不可欠な「DX人材」とは

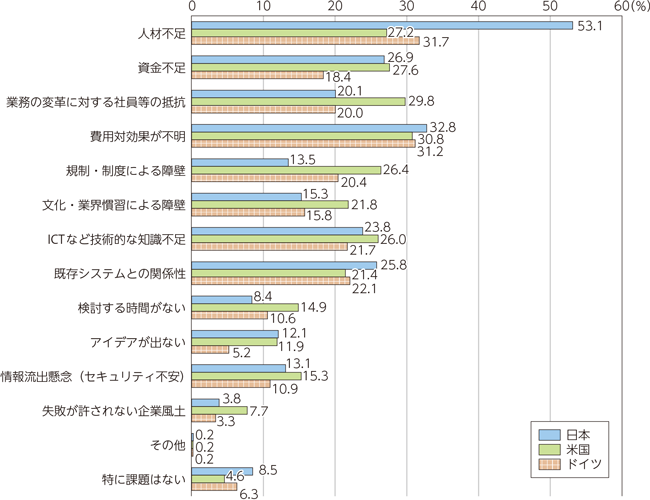

DXという言葉が各所で使われるようになり、日本国内でもその定義や必要性が広く知られるようになりました。しかし、冒頭でもお伝えした通り、DXの推進に成功している企業は15.7%と、未だDXが進んでいないのが現状です。

出典:令和3年 情報通信白書 第1部 特集 デジタルで支える暮らしと経済 – 総務省

DXが進まない理由の一つに「DX人材の不足」があります。「DX人材」とは、経済産業省によると以下のように定義されています。

・DX 推進部門におけるデジタル技術やデータ活用に精通した人材

・各事業部門において、業務内容に精通しつつ、デジタルで何ができるかを理解し、DXの取り組みをリードする人材、その実行を担っていく人材

不足の背景は、システムの開発や運用を外部の企業に委託する企業も多く、いざ自社でDXを推進しようとしても、デジタル技術に精通する人材が社内にいないという状況に陥る企業が多いといわれています。

では、どのような人材がDXの推進には必要なのでしょうか。情報処理推進機構(IPA)の「DX推進に向けた企業とIT人材の実態調査」によると、DXの推進に必要な人材は「ビジネスデザイナー」「アーキテクト」「データサイエンティスト/AIエンジニア」「UXデザイナー」「エンジニア/プログラマー」の6つの職種だといいます。

しかし、ただデジタル技術に精通した人材を育成・採用するだけではDXの推進はできません。実際にDXを推進していくためには、経営層だけでなく現場レベルにおいてもDXに対する正しい理解が必要です。

さらに、プロジェクト全体を推進していく人材の存在も鍵を握ります。周囲を巻き込む力や、プロジェクトマネジメントスキル、コミュニケーションスキルなど幅広い知識が求められるため、まずは自社にどのようなDX人材が必要か? を明確にすることが重要です。

【3社事例】DXでレガシー産業からの脱却に成功

では最後に、DX化を実践するための参考として、3社の取り組みをご紹介します。今回は、「レガシー産業におけるDX化」に焦点を当ててご紹介いたします。

1. あらゆる領域をDX化した老舗の看板屋 / クレストホールディングス株式会社

1983年に看板屋として創業した株式会社クレスト(現:クレストホールディングス)では、レガシーな看板事業を「花形」の成長事業に変革するために、あらゆる領域でDX化を行いました。

具体的には、「事業や組織のデジタルトランスフォーメーション」による生産性向上を行った上で、「レガシーアセット ✕ IT」によるイノベーションを起こしたといいます。

まず社内の生産性向上のために、営業面では商談管理や請求データの連携、営業同士の情報共有のためにSalesforceを導入するなどし、体制を構築。

さらに、マーケティングや会計、HRなど様々な領域にITツールを導入し、徹底的に効率化を図ったそうです。

こうした一連の施策によって土台を作ったあとは、目標管理の仕組みや評価制度を整え、「経営理念」と「ミッション・ビジョン・バリュー」も改めて策定し、組織改革に臨んだといいます。

その結果、看板事業としては国内トップシェアへの企業へと成長させると共に、事業譲渡やM&Aにより、他3つの事業会社でも同様の変革を成功させたそうです。

▶︎記事はこちら:レガシー産業からの脱却。老舗の看板屋がおよそ「5年で売上3倍」を実現した改革の全貌

2. 借金10億円からのV字回復を遂げた老舗旅館 / 株式会社陣屋

大正七年に創業した、神奈川県 鶴巻温泉の老舗旅館である「元湯 陣屋」(以下、陣屋)。

同旅館は昔ながらの分業体制で、勘と経験頼みの経営を行っていたところ、2008年には廃業寸前にまで追い込まれてしまったといいます。

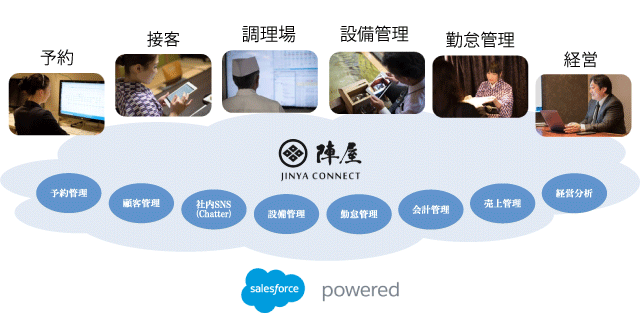

そこで、2009年からクラウドCRMツールのSalesforceを導入。様々な分野のIT化を進めながら経営改革を実行し、見事にV字回復し売り上げ2倍を実現させました。

IT化は予約だけではなく、ワークフロー全てに適用し、予約から接客、清掃や調理場といった各業務すべてをSalesforce上で連携させたといいます。

さらに、データ化によって利益率を上昇させ、先行きの見通しも立てられるようになったことから、従業員の休日を増やし、結果として離職率低下にも繋がりました。

▶︎記事はこちら:ITの力で老舗旅館が再生!売上2倍を実現した、Salesforceの活用と働き方改革とは

3. DXでリピーター件数を180%増にした不動産屋 / 株式会社登喜和

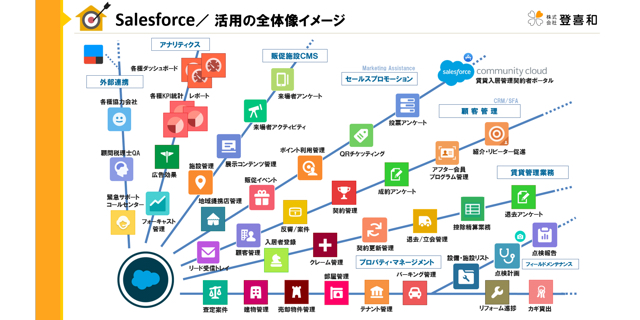

創業50年を越える「街の不動産屋さん」(※)である株式会社登喜和(ときわ)。2013年からSalesforceを導入し、全社員が顧客管理を行うことで、成約率とリピート率を向上させたといいます。

※不動産流通仲介・賃貸管理業を対象

Salesforceで顧客情報を管理するだけではなく、ヒアリングを通じてお客様の頭の中にある「暗黙知」を見える化し、データを活用しているといいます。

データの活用が可能になったことから、顧客の真意を突くことができたり、家主側の「商品づくり」に活かすことができるようになったそうです。

さらに、顧客管理の徹底によって「住み替え」「住む続け」「家族、友人などへの紹介」といった形で、契約後も長期的な関係が築けているといいます。

▶︎記事はこちら:生涯リピート率100%を目指す!「街の不動産屋さん」のSalesforce活用術

以上、DX化の必要性や実行する上でのポイントなどをお伝えいたしましたが、いかがでしたでしょうか。

DX化はテクノロジーの導入だけではなく、経営方針やビジネスモデル、組織形態そのものを見つめ直す必要があります。そのためにも、場しのぎ的なDXではなく、「鳥の目」をもって自社に合ったDXを推進していくことが重要です。