- コラボレーター

- SELECK編集部

- 吉井 萌里

【後編】Web3.0時代のクリエイターには必須!「好きなことで稼ぐ」を応援する次世代ツール12選

誰もが「好き」を仕事にできる時代が来るのではないかと期待が寄せられている「クリエイターエコノミー」。クリエイターエコノミーとは、個人がクリエイターとして自身のスキルを活用し、情報発信やアクションによって報酬を得る経済圏のことを指します。

「前編」の記事でもお伝えした通り、Web2.0の世界では、YouTubeやTikTokをはじめとしたプラットフォームの力学により、生活に十分な収益を確保できているクリエイターはごく僅かでした。

そうした中、ブロックチェーン技術を活用した「NFT(Non-Fungible Token:非代替性トークン)」や「DAO(Decentralized Autonomous Organization:分散型自律組織)」が登場したことで、その収益構造が大きく変わるのではないかという期待が生まれ、クリエイターのオーナーシップを実現する新たなサービスやプラットフォームが誕生しています。

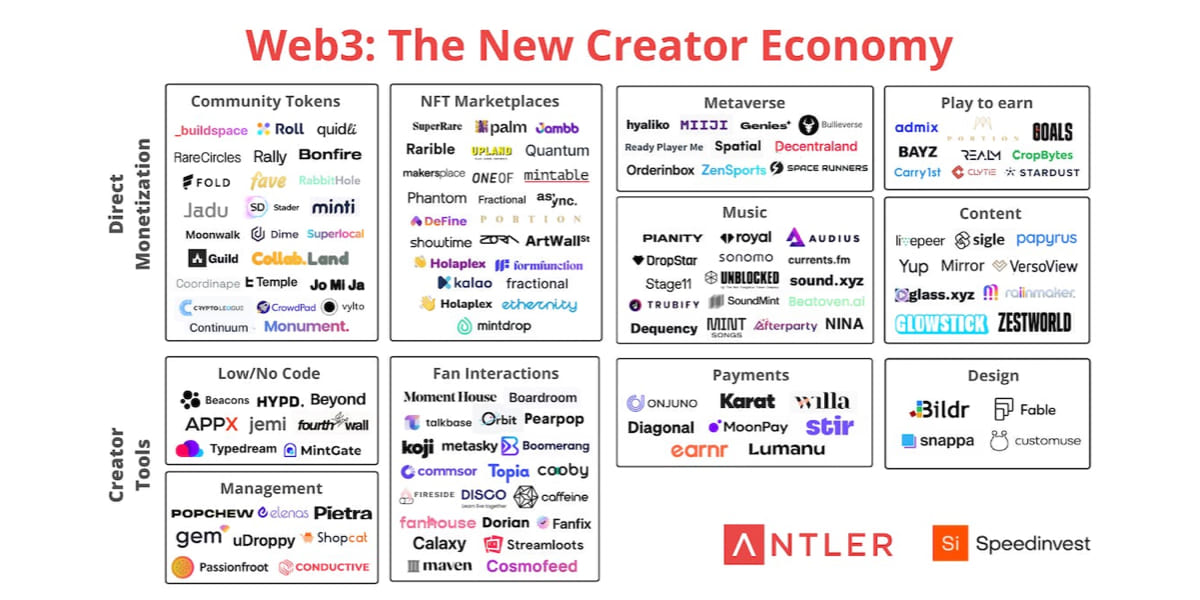

▼Web3.0時代のクリエイターエコノミープラットフォーム

※出典:The New Creator Economy: A guide on Web3 creator platforms – ANTLER

※出典:The New Creator Economy: A guide on Web3 creator platforms – ANTLER

今後、クリエイターは従来のプラットフォームに加えてNFTのような先端技術をバランスよく活用しながら、ファンの熱量や特性に合わせコミュニケーションを図る姿勢が求められるようになるでしょう。

しかし、クリエイターが個人で活動を行う中で、

・SNSやプラットフォームごとにファンが存在していて、メンバーの管理が大変

・プラットフォームに依存しない形の収益構造を構築するのが難しい

・業務関連で使うツールが多く、並行利用するのが面倒

・コンテンツの制作から発信、収益化までを行う中で、管理しなければならないタスクが多い

・タスクが多すぎてクリエイティブ制作に当てる時間を確保できない

といった課題を抱えているクリエイターの方も今後増えてくるかと思われます。

そこで今回は、Web3.0時代のクリエイターに向けたおすすめサービスやツール12個を、厳選してご紹介します。ほとんどが海外発ではありますが、日本国内で利用できるものも紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

<目次>

- ソーシャルトークンを簡単に発行できる「Rally」

- メンバーシップ機能でクリエイターを直接支援「Patron」

- クリエイターエコノミーを構築するWeb3.0プロトコル「DEIP」

- コンテンツをNFT化できるニュースレタープラットフォーム「PARAGPAPH」

- リスナーとの交流も可能!音楽アーティスト向け「Emanate」

- 動画NFTの販売プラットフォーム「Glass」

- 読者と直接関係を構築できるブログプラットフォーム「Mirror」

- レコード会社が不要に?アーティストと投資家をつなぐ「Indify」

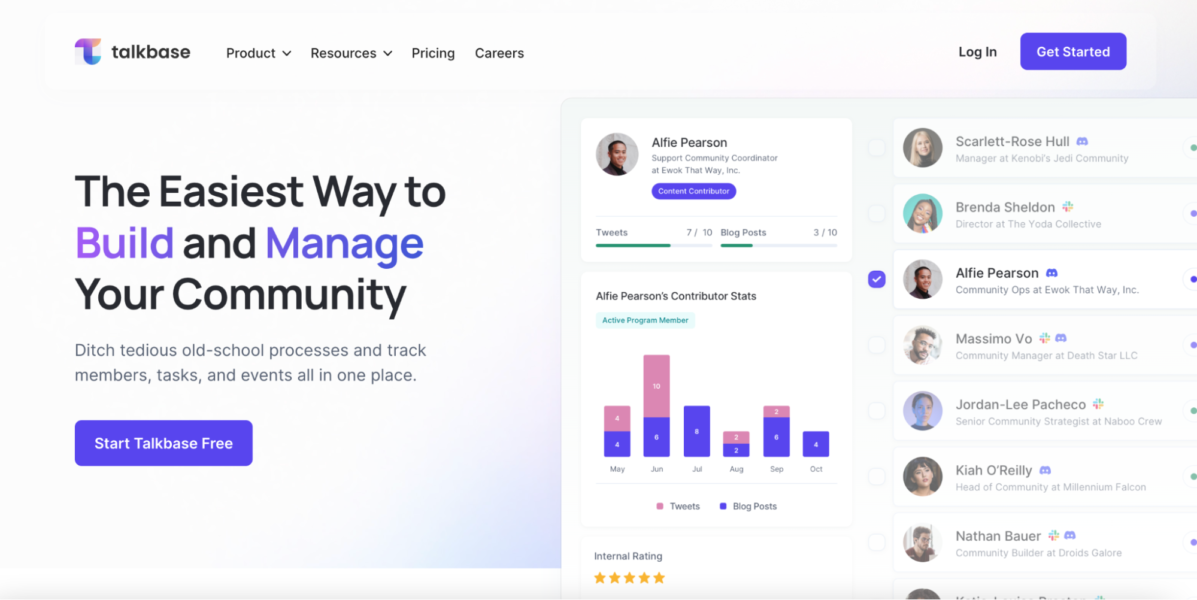

- コミュニティを一つのツールだけでマネジメント「Talkbase」

- たった数分でクラウドファンディングを立ち上げ「Ko-fi」

- SNSなどのリンクをまとめた簡易版ポートフォリオ「Linktree」

- クリエイターのタスク・財務管理をサポート「Passionfroot」

- 【国産ツール】ノーコードで簡単にDAOを作れる!「Clubs」

- 【番外編1】Discordコミュニティを圧倒的に便利にするDiscord bot 12選

- 【番外編2】クリエイターの生産性を上げる!ノーコードツールも見逃せない

- 【番外編3】クリエイター向けツールのまとめサイト2つ

<編集部より>本記事に掲載している情報は、記事公開時点のものになります。Web3.0の世界は日々変化していますので、「DYOR(Do Your Own Research)」の前提で記事をご覧いただけますと幸いです。記事の内容についてご意見や修正のご提案がございましたらこちらまでお願いします。

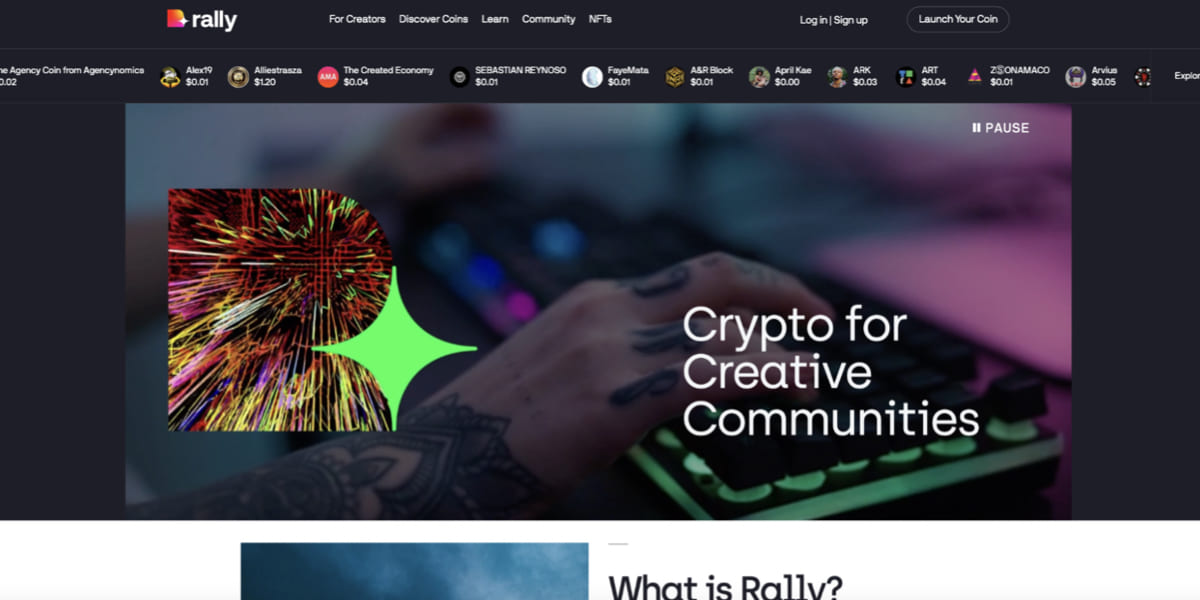

1. ソーシャルトークンを簡単に発行できる「Rally」

最初にご紹介するのは、ソーシャルトークン(※)を簡単に発行できるプラットフォーム「Rally」です。専門的な知識がなくても独自のトークンを発行でき、クリエイターとファン間の交流を促進します。

最初にご紹介するのは、ソーシャルトークン(※)を簡単に発行できるプラットフォーム「Rally」です。専門的な知識がなくても独自のトークンを発行でき、クリエイターとファン間の交流を促進します。

※主に「DAO(分散型自律組織)」においてコミュニティのメンバーシップとして機能したり、共同プロジェクトやコミュニティへの貢献を可視化するトークンで、ユーティリティトークンの一種

ソーシャルトークンは特定のコミュニティ内で利用可能なトークンで、ファンはそのトークンを購入することで特典を得られます。特典はクリエイターによって様々ですが、限定の動画やポッドキャスト、サイン入りグッズやリアルイベントへの参加券、Discordへの参加権などをRallyを通して提供できます。売上には手数料がかからず、そのまま収益として獲得できる仕組みです。

また、ソーシャルトークンは市場での取引が可能であるため、クリエイターごとに通貨の相場が異なるのも特徴です。売買が行われる度に変動するため、仕組みをうまく活用すればトークンの価値を高めていくことができます。

コミュニティ参加者に対しては「Rally」の独自トークン「RLY(ERC-20)」が保有トークンの量に比例して付与されます。これはガバナンストークンとして機能し、Rallyの開発や運営方針についての投票権をもちます。

実際の活用事例としては、2020年には日本のプロサッカー選手本田圭佑さんが、2021年には米国のロックバンド、ポルトガル・ザ・マンがファンエンゲージメントのトークン化を目的にRallyを活用しています。

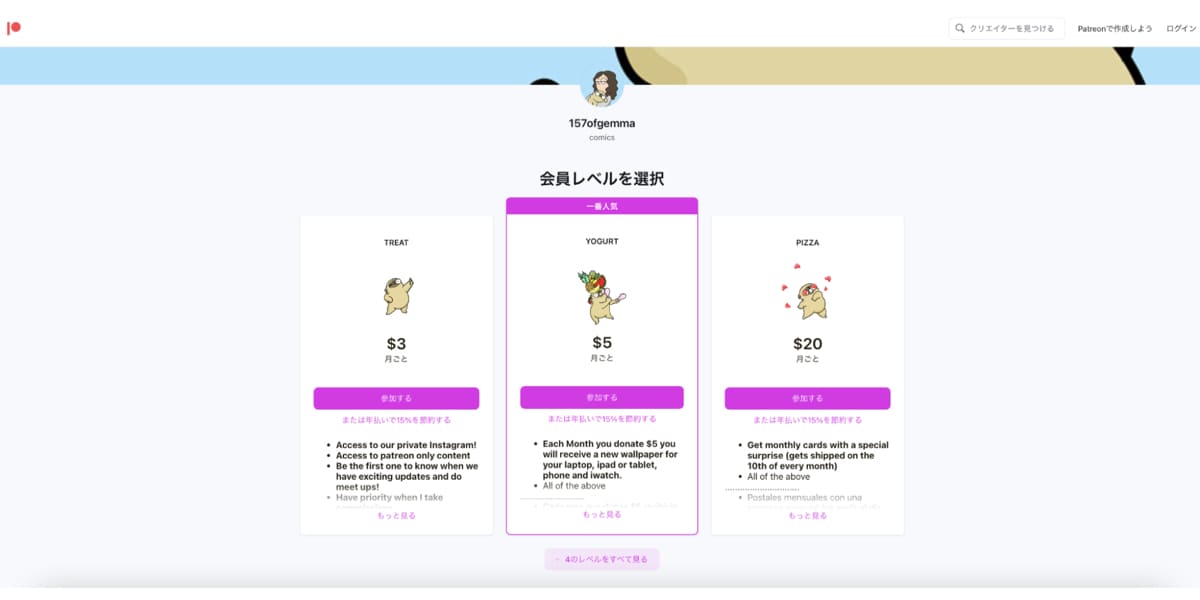

2.メンバーシップ機能でクリエイターを直接支援「Patreon」

「Patreon」は、メンバーシップを作成し、ファン=パトロン(支援者)から直接収入を得られるクリエイターエコノミープラットフォームです。

いわゆるサブスクリプション機能のようなもので直接報酬を得られるだけでなく、Patreon上で会員限定のコンテンツを公開したり、メールやダイレクトメッセージでファンとコミュニケーションを取ることもできます。

実際に、YouTubeの製作者やミュージシャン、ポッドキャスター、映像作家、ゲームクリエイターなどのクリエイターが利用しており、現在25万人以上が登録しているとのこと。

同社のCEOであるジャック・コンテ氏は元々ミュージシャンとしての活動歴をもち、過去にはYouTubeなどに動画を公開していました。しかし、動画の視聴回数に対して収益が十分に得られないことへの不満から、Patreonを作るに至ったといいます。

▼Patreonで活動するクリエイターが公開しているページ

現在、クリエイター向けのプランは3つ用意されており、課金するとDiscordやWordpressなどの外部サービスと連携できたり、一部のメンバーで運営チームを形成したり、専門家によるコーチングを受けられるなど、クリエイターがより制作に専念できるようなサポートが多く用意されています。

現在、クリエイター向けのプランは3つ用意されており、課金するとDiscordやWordpressなどの外部サービスと連携できたり、一部のメンバーで運営チームを形成したり、専門家によるコーチングを受けられるなど、クリエイターがより制作に専念できるようなサポートが多く用意されています。

3.クリエイターエコノミーを構築するWeb3.0プロトコル「DEIP」

「DEIP」は2018年に公開された、クリエイターとファンの繋がりを生むWeb3.0プロトコルです。世界中のクリエイターの可能性を最大限に引き出し、「価値の獲得」を目的とした経済から「価値の創造」を中心とした世界市場へシフトさせることをゴールとしています。

クリエイターがコンテンツのマネタイズを行うために必要な機能が備わっており、下記のようなことが実行可能です。。

- アートや音楽などの著作権(知的資産)、研究論文におけるピアレビュー(プロセス)といった無形資産のトークン化ができる

- 無形資産のトークンを細分化し、売却して報酬を得られる

- 資産の所有権を明確化できる

- トークン保有者による独自のDAOを形成できる etc…

また、クリエイターと企業間のコラボレーションを促進するために、オープンソースネットワークも公開されています。こちらの記事では、実際に企業とのコラボで生まれた教育投資プラットフォーム「Vedai」や、技術を商用化するためのオープンソースプラットフォーム「DeTech」など、DEIPプロトコルを利用して構築されたプロジェクトが6つ紹介されています。是非参考にしてみてください。

また、DEIPは2022年6月に世界中のクリエイターが集まるバーチャル空間「DEIP Metaverse City」をオープンしています。クリエーターが出会い、協力し、学び、分散型のクリエーターエコノミーへの移行を促すことを目指しているとのこと。3階建ての展示スペースや円形劇場のある広場などが建設されており、ユーザーはデジタルアートや迷路を楽しみながら回遊できるそうです。

4. コンテンツをNFT化できるニュースレタープラットフォーム「PARAGPAPH」

「PARAGRAPH」は、Googleの元エンジニアリング・マネージャーかつ、元CoinbaseのソフトウェアエンジニアのColin Armstrong氏によって開発された、Web3.0メンバーシップ構築サービスです。

「PARAGRAPH」は、Googleの元エンジニアリング・マネージャーかつ、元CoinbaseのソフトウェアエンジニアのColin Armstrong氏によって開発された、Web3.0メンバーシップ構築サービスです。

Web3.0ライターやDAO、NFTコミュニティが持つコンテンツを収益化できるニュースレタープラットフォームを提供しており、すでに3,000人以上のクリエイターと2万人以上の読者が存在しているとのこと。

クリエイターはコメント権限、Discordへのアクセス権となるメンバーシップNFTを販売することができます。また、コンテンツ自体の所有権を販売することも可能です。このとき、プラットフォーム外のNFTやトークンを活用することもできますが、3%の手数料を支払ってPARAGRAPH上でNFTを作成することもできます。

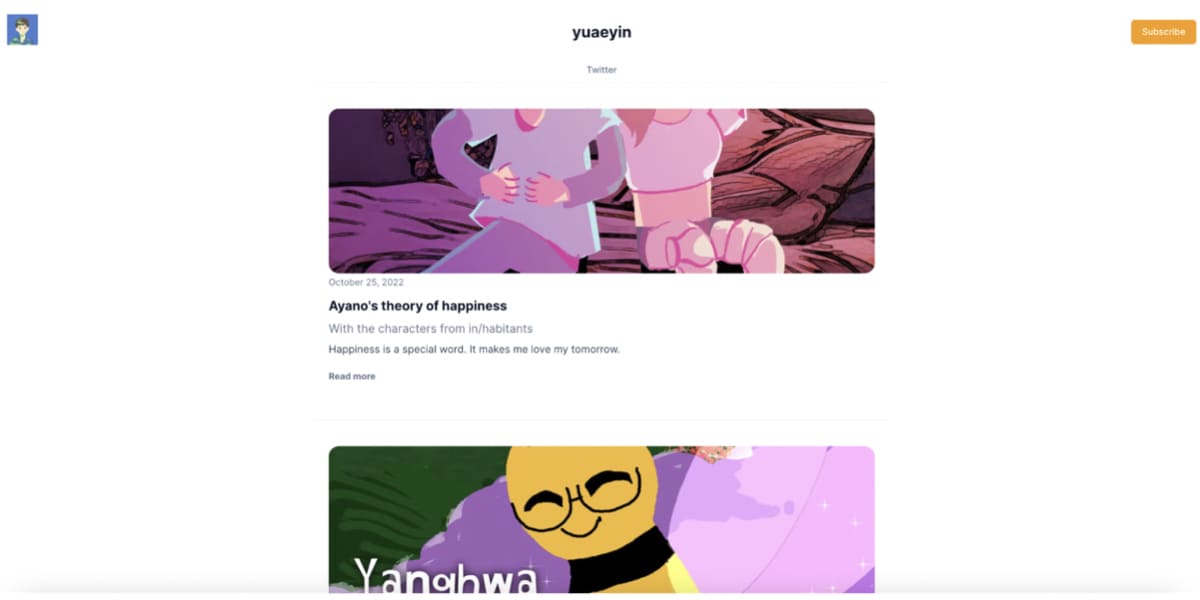

▼PARAGRAPHで活動するクリエイターの例

また、近日公開予定として、以下のような機能も発表されています。

また、近日公開予定として、以下のような機能も発表されています。

- コミュニティ内での投票システム(コンテンツの方向性の決定や資金の利用方法など)

- エンゲージメントの高いファンへのインセンティブ付与

- DAO的なメディアの構築(複数のライターとチームを組んで、収益を分配)

2022年10月には170 万ドルの資金も調達しており、今後注目したいサービスの一つです。

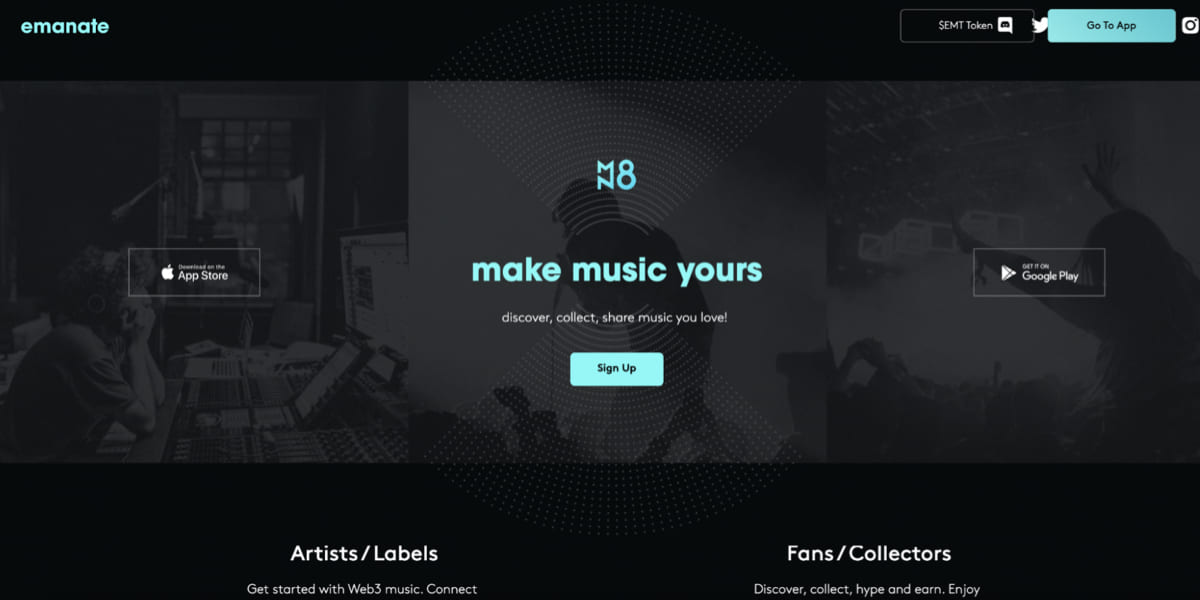

5.リスナーとの交流も可能!音楽アーティスト向け「Emanate」

「Emanate」は音楽業界の収益構造の問題に着目し、リアルタイムでアーティストに直接収益が入るようなWeb3.0プラットフォームを提供しながら、アーティスト同士、さらにはリスナーとの交流が生まれるようなコミュニティを形成しています。

「Emanate」は音楽業界の収益構造の問題に着目し、リアルタイムでアーティストに直接収益が入るようなWeb3.0プラットフォームを提供しながら、アーティスト同士、さらにはリスナーとの交流が生まれるようなコミュニティを形成しています。

すでにMau5trap、Black Book Records、World Famous HQ、MediumRareRecordsといったインディーズのレーベルが協力関係にあり、それらのアーティストが発表している曲に加え、コミュニティから提供された音楽を聴くことができます。

さらに、アーティストだけでなくリスナー側にも報酬が入る仕組みが整えられています。具体的には、好きな音楽やアーティストをコミュニティ内で共有し、影響し合うことで報酬を得たり、作成したプレイリストを通じてマイクロペイメントを受け取ることができるそうです。

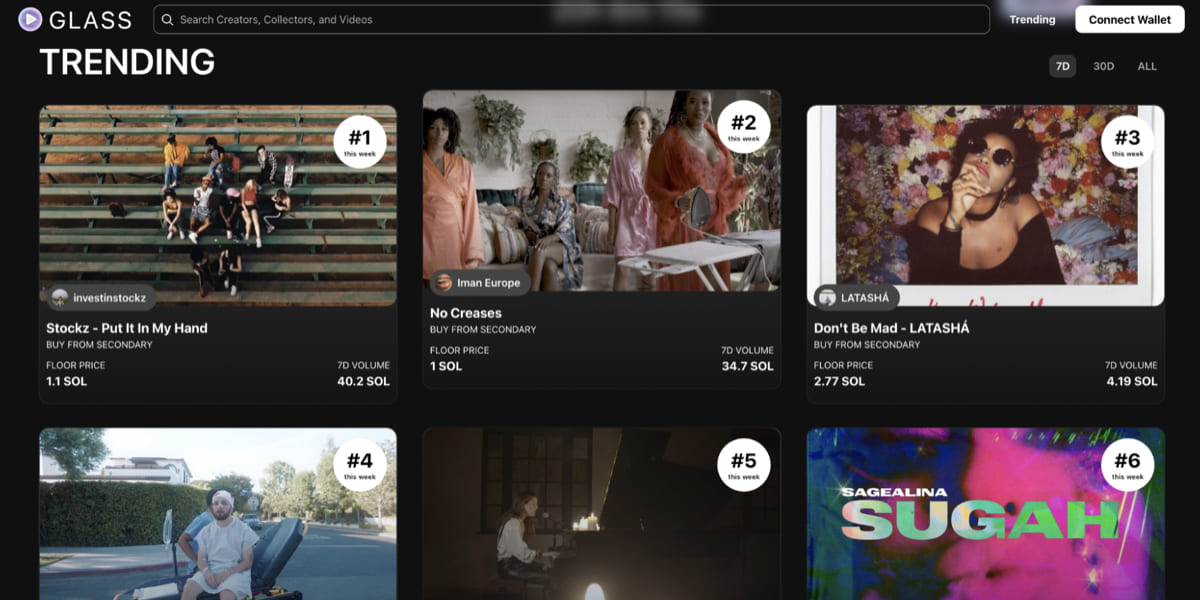

6.動画NFTの販売プラットフォーム「Glass」

「Glass」はミュージックビデオをはじめとした動画NFTを販売できるプラットフォームです。27Delly、Hass Irvなど海外では著名なラッパーも参加しています。

「Glass」はミュージックビデオをはじめとした動画NFTを販売できるプラットフォームです。27Delly、Hass Irvなど海外では著名なラッパーも参加しています。

先日の記事でもお伝えしたように、YouTuberの97%が米国の貧困ラインに到達しないレベルでしか収入を得られていないとする調査結果もあり、動画クリエイターが正当に評価されるようにと立ち上げられたプラットフォームです。

クリエイターは自身の作品を単品、あるいはシリーズとして販売することができます。オークションは最初の入札があった段階から24時間で、落札価格の約9割がクリエイターに利益として還元されます。残りの売上は、Glassの運営がプラットフォームの開発やプロモーション費用として使われるそうです。

ユーザーはNFT動画を購入することで動画全体を閲覧できます。見終わった動画は、価格をつけて二次流通させることも可能です。

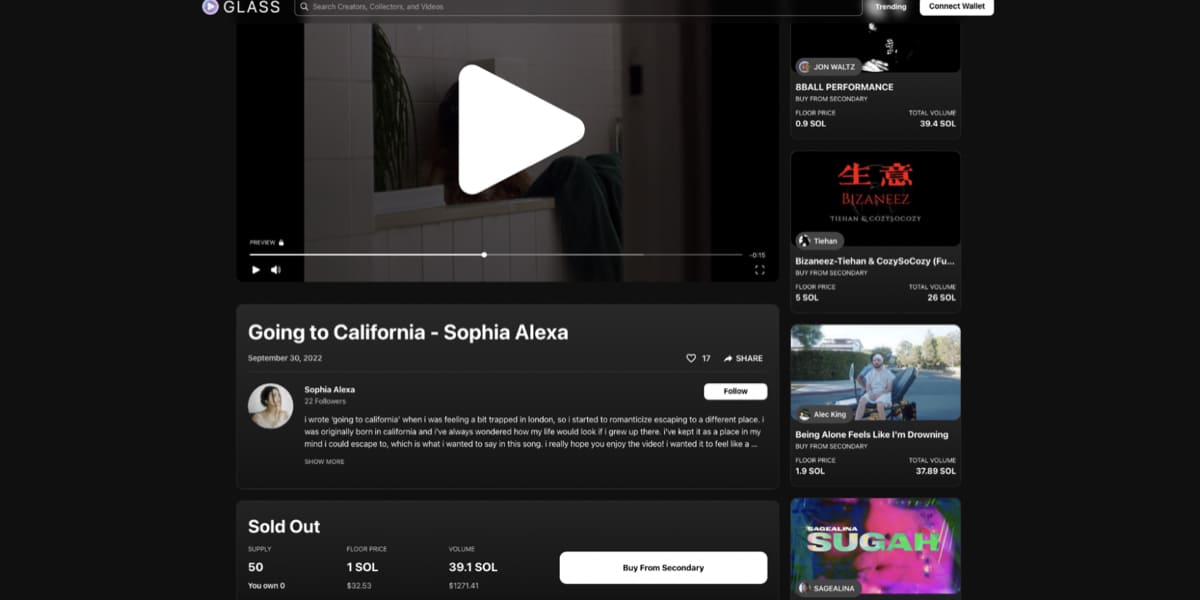

▼実際の販売ページ。完売しているため、「Buy From Secondary」のボタンが表示されている

Glassのクリエイターとして参加したい場合はDiscordコミュニティに参加し、特定のフォームからの応募が必要です。その後、コミュニティ内でどの動画をプラットフォームに掲載するかが決定される仕組みとなっています。

Glassのクリエイターとして参加したい場合はDiscordコミュニティに参加し、特定のフォームからの応募が必要です。その後、コミュニティ内でどの動画をプラットフォームに掲載するかが決定される仕組みとなっています。

7. 読者と直接関係を構築できるブログプラットフォーム「Mirror」

「Mirror」は、2020年に発表された分散型のブログプラットフォームです。ライターが読者とより密接に関係を構築できるような仕組みが整えられています。

「Mirror」は、2020年に発表された分散型のブログプラットフォームです。ライターが読者とより密接に関係を構築できるような仕組みが整えられています。

具体的には、ライターは記事をNFT化して競売にかけることができ、ファンはそのNFTを購入、その利益がライターに還元されるという仕組みです。金銭的なメリットだけではなく、記事コンテンツがブロックチェーン上に記録されることで、コピーや複製を防ぐこともできます。

クラウドファンディングの機能も存在し、返礼として収益を支援者に分配することができるそうです。実際に、イーサリアムのドキュメンタリー映画「Ethereum: The Infinite Garden」はMirrorを通じて資金調達が行われ、わずか3日間で当初の目標の750ETHを調達したという事例もあります。

また2022年7月からは、記事単体を販売するだけでなくクリエイターに直接課金するサブスクリプション機能も追加されており、ウォレットベースでのコミュニティ構築が可能になっています。

8.レコード会社が不要に?アーティストと投資家をつなぐ「Indify」

「Indify」は、音楽アーティストとビジネスパートナーを繋げることで、アーティストの資金調達、育成、キャリア形成を図るサービスです。

「Indify」は、音楽アーティストとビジネスパートナーを繋げることで、アーティストの資金調達、育成、キャリア形成を図るサービスです。

アーティストには「資金調達」「マネジメント」「マーケティング」の3つのパートナーシップが用意されており、投資家に限らずマーケターやマネージャー、弁護士などのビジネスパートナーを見つけることも可能です。

元々、音楽業界におけるアーティストのスカウトを目的としたプラットフォームとしてスタートしており、レコード会社の代わりとしてアーティストへの投資を行っています。世界的にも有名なアーティストKhalid、Post Malone、Billie EilishなどもIndifyの投資を受けたことで知られています。

アーティストは作成した楽曲の所有権をもち、リリース後は売上の50%以上が利益として分配される仕組みです。投資家はリリース後のストリーミングによって生み出される収益の一部を獲得できます。

Indify側の収益としては、投資家が初期投資を回収した後に15%の手数料を取る形で成り立っており、アーティスト側に請求することはないとのこと。

現在はほぼスカウト制で、SNSやストリーミングプラットフォームを通じてアーティストの発掘が行われているそうです。

9. コミュニティを一つのツールだけでマネジメント「Talkbase」

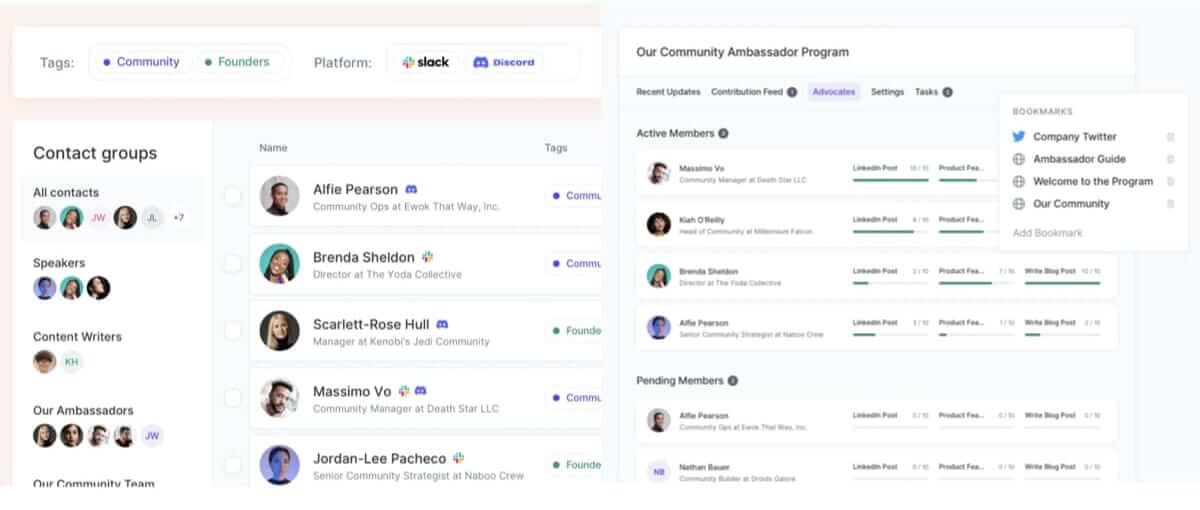

「Talkbase」はコミュニティマネジメントツールです。メンバーを管理するCRM機能はもちろん、タスクマネジメントやイベントオペレーション、アンバサダープログラムの構築などが可能です。

「Talkbase」はコミュニティマネジメントツールです。メンバーを管理するCRM機能はもちろん、タスクマネジメントやイベントオペレーション、アンバサダープログラムの構築などが可能です。

SlackやDiscord、HubSpot などと連携可能で、自動的にデータを同期してくれます。また、TrelloやAsanaに似たタスク管理ツールも備わっており、複数のツールを跨がずともコミュニティの運営に必要な機能が揃っているのが特徴です。

特にイベントの企画運営での活用が期待され、タスクや締め切りの設定、メンバーのアサイン、イベントのスピーカートラッキング、参加登録フォームの作成、招待状の送信、待機リストの作成、出席者管理、イベントデータの共有が可能です。

また、以下のようなこともできます。

- 外部サービスと連携させることで、コミュニティ参加メンバーの情報を一括管理

- メンバーのアクティビティを追跡

- タグや属性を追加し、メンバーをセグメント化

- カレンダーと同期することで、リアルタイムにアクティビティをチェック

また、アンバサダープログラムを活用すれば、熱量の高いメンバーに対しブログ記事やLinkedIn投稿数などのタスク・目標を設定することができ、計画性をもってコミュニティの認知拡大を図ることが可能です。

▼メンバー管理画面(左)、アンバサダープログラムの管理画面(右)

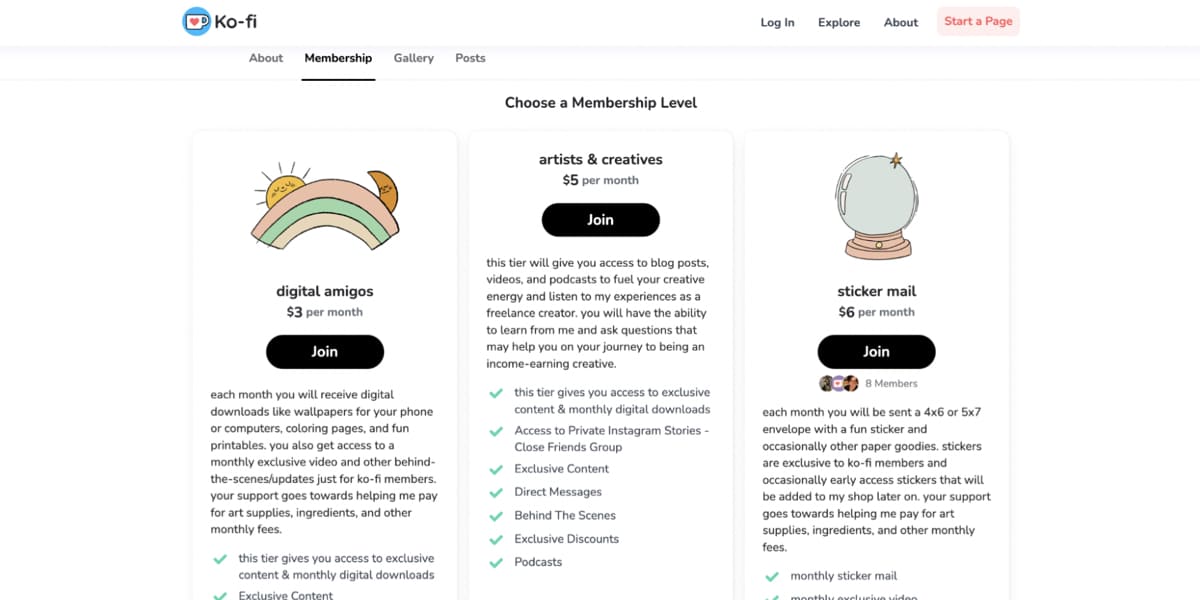

10. たった数分でクラウドファンディングを立ち上げ「Ko-fi」

「Ko-fi」はいわゆる投げ銭サービスで、クリエイターがクラウドファンディングを簡単に立ち上げることができます。アーティストやコスプレイヤー、ライター、ポッドキャスター、ミュージシャンなどすでに100万人以上に利用されており、過去には寄付だけで10万ドル以上を獲得したアーティストもいるとのこと。

「Ko-fi」はいわゆる投げ銭サービスで、クリエイターがクラウドファンディングを簡単に立ち上げることができます。アーティストやコスプレイヤー、ライター、ポッドキャスター、ミュージシャンなどすでに100万人以上に利用されており、過去には寄付だけで10万ドル以上を獲得したアーティストもいるとのこと。

クラウドファンディング以外にも、以下のような機能を兼ね備えておりファンコミュニティを形成することもできます。

- ブログ記事や動画の投稿

- メンバーシップサービス(サブスクリプション機能)

- サポーター限定コンテンツの作成

- ショップの開設

- Discord、Zapier、WordPressなど外部ツールとの連携

基本的には手数料は無料ですが、メンバーシップの設定やショップの開設などのプレミアム機能は5%の手数料がかかります。

▼メンバーシップも販売できる

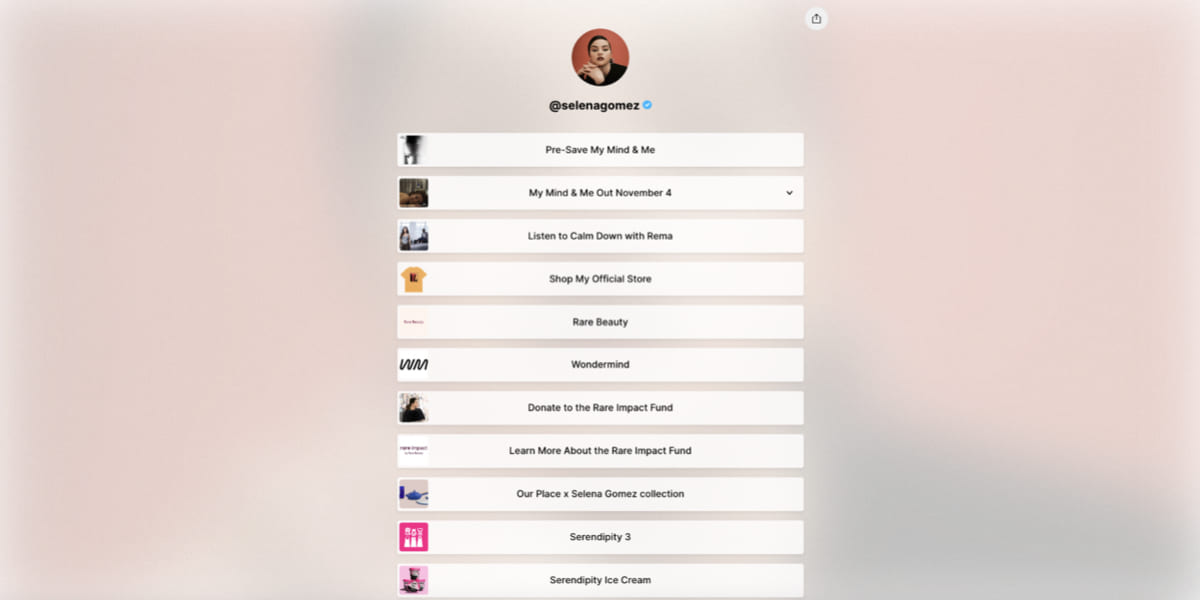

11. SNSなどのリンクをまとめた簡易版ポートフォリオ「Linktree」

「Linktree」は、TwitterやInstagram、TikTokなどのSNSやWebサイトのリンクを一箇所にまとめられるランディングページ作成サービスです。現時点で2,500 万人以上のユーザーに利用されています。

リンクを入力するだけなので、特別な知識も必要なく独自のページを無料で簡単に作成できます。所有するNFTを公開できる「NFTギャラリー」機能も2022年5月より追加されています。ポートフォリオを作成したいけど、Webサイトを作るのは大変そう…という方におすすめです。

無料プランでも無制限にリンクを追加できるほか、特定のNFTを保有するメンバーのみにリンクを公開できるNFTロック機能、分析機能(最新の28日間分)も利用できるので十分に活用できます。また、おすすめの商品やサービスを紹介してアフェリエイト収入を得たり、チップ機能を使って直接収益を得ることも可能です。

有料プランに課金すると動画や最新のツイートの埋め込み、Linktreeのロゴの削除、分析機能の拡張、メールやSMSと連携などの機能が開放されます。

▼セレーナ・ゴメスのLinktreeページ

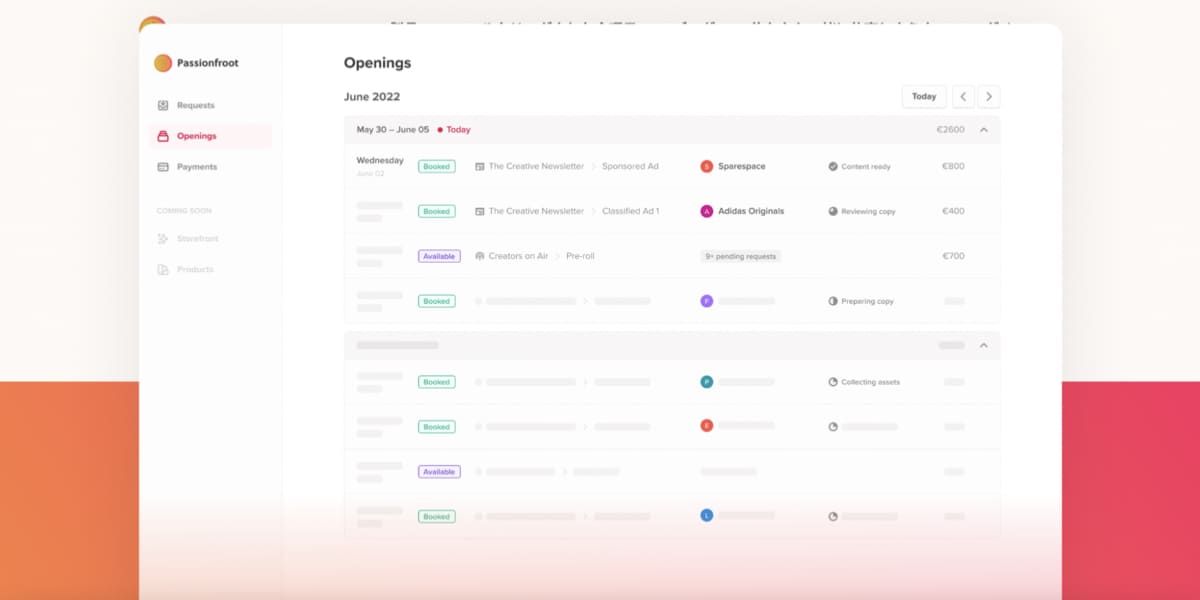

12. クリエイターのタスク・財務管理をサポート「Passionfroot」

「Passionfroot」は、クリエイターのタスク、財務管理をサポートしてくれるツールです。

「Passionfroot」は、クリエイターのタスク、財務管理をサポートしてくれるツールです。

同社によると、収益を確保するために、なかには20個以上のツールを利用しているクリエイターもいるとのこと。また、昨今では忙しさやWeb2.0の収益構造の複雑さから、クリエイターのメンタルヘルスも問題となっており、彼らのワークライフバランスを最適化できるようにと立ち上げられたのが、Passionfrootです。

先ほど紹介したLinktreeのようにリンクを一箇所にまとめる機能や、InstagramのDMやEメールをまとめて管理できる機能、プロジェクト管理機能、アナリティクス、ドキュメント作成、ワークフローの作成などができます。

▼利用画面のイメージ

また、請求書を自動的に作ってくれるシステムやキャッシュフローを可視化する機能なども備えられており、財務管理にも役立ちます。ベータ版がまもなくリリースされるとのことで、公式Webサイトよりリストに登録可能です。

また、請求書を自動的に作ってくれるシステムやキャッシュフローを可視化する機能なども備えられており、財務管理にも役立ちます。ベータ版がまもなくリリースされるとのことで、公式Webサイトよりリストに登録可能です。

【国産ツール】ノーコードで簡単にDAOを作れる!「Clubs」

最後にご紹介するのは、誰でも無料でDAOを簡単に立ち上げられる日本発のDAOスターターキット「Clubs」です。

最後にご紹介するのは、誰でも無料でDAOを簡単に立ち上げられる日本発のDAOスターターキット「Clubs」です。

数クリックでトークン発行、DeFiを活用したファンディング、貢献者へのインセンティブ付与が可能です。トークンセールの必要がなく、トークン設計も不要ですぐに使えるため、分散型のプロジェクトはもちろん地域コミュニティ、趣味領域での活用もおすすめです。

トークンの発行や管理以外にも、ステーキング(※)を通じた収益管理機能やメンバーシップNFTの発行、管理といった機能を備えています。

※ビットコインにおけるマイニングに相当するプロセスで、対象の暗号資産を保有しているだけで利益を得ることができる仕組み

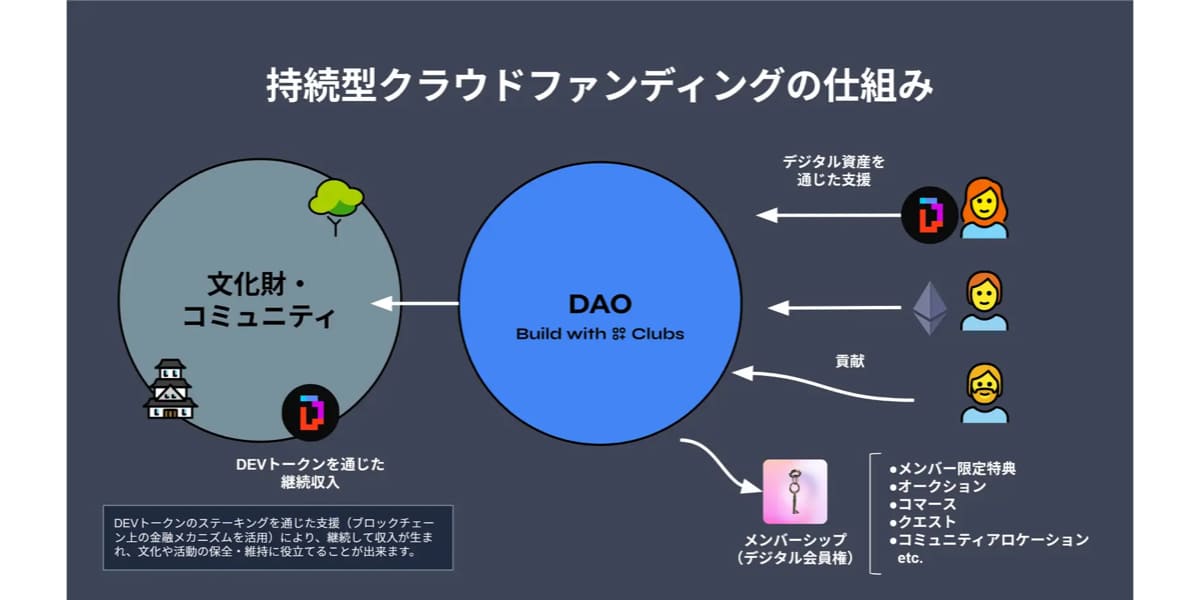

実際の活用事例として、「TemplesDAO」があります。TemplesDAOは、コロナ禍の影響により寺院や仏教美術に関心を持つ海外渡航者が激減する中、日本全国の仏教芸術と資産の保存、そして技術の継承を目的として2022年6月に立ち上げられたDAOです。

DAOで集めた資金は寺院の修復と職人への支援に使用されます。トークン保有者はステーキング量に応じて特典を受け取ることもでき、プライベートオークションへの参加や会員限定サービスなどが用意されているとのことです。

▼TemplesDAOの仕組み

※出典:フレームダブルオー、創業90年の社寺建築の翠雲堂とパートナーシップ、日本初「寺DAO」での地方創生事業を6月6日より開始 – PR TIMES

【番外編1】Discordでコミュニティを圧倒的に便利にするDiscord bot 12選

昨今のNFTブームとともに、再び注目を集めているオンラインチャットツール「Discord(ディスコード)」。2021年時点で全世界の月間アクティブユーザー数は1億5,000万人以上といわれており、ここ数年で急成長しています。

元々は、オンラインゲームのユーザーが音声を繋ぎながらプレイできるものとして人気を集めていたツールでしたが、昨今のNFTブームに則って、オンラインコミュニティを運営するクリエイターの方々の利用も増えています。

そこで、こちらの記事ではDiscordコミュニティの運営に欠かせないおすすめのbotを厳選して14個ご紹介しております。

▼記事で紹介しているDiscord botはこちら

- 海外でも定番!汎用性の高い「MEE6」

- 日本語対応!迷ったらまずはこれ「ProBot」

- お問い合わせフォームの作成なら「Ticket Tool」

- 簡単にイベントを作成!投票機能も「sesh」

- ウォレットを持っていない人にも仮想通貨を送信できる「tip.cc」

- 統計機能でサーバー全体を管理「Statbot」

- バックアップ機能でサーバー情報を保存、復元「Xenon」

- NFTのDiscordコミュニティには欠かせない「boto」

- プレゼント企画・抽選の実施なら「GiveawayBot」

- ウォレットを接続してNFTを鍵化「Collab.Land」

- タスク管理が簡単!ポモドーロの設定も可能「Tstudy」

- Discordにセキュリティ対策は必須!「Auttaja」

すでにDiscordでコミュニティを運営されている方、これから立ち上げようと思っている方も必見です。ぜひ参考にしてみてください。

▼記事はこちらからもご覧いただけます

圧倒的に便利!おすすめ「Discord Bot」12選と、導入方法を総まとめ!【2022年度版】 – SELECK

【番外編2】クリエイターの生産性を上げる!ノーコードツールも見逃せない

クリエイター向けツールとして、プログラミングなしでWebサイトやスマートフォンアプリを開発できる「ノーコード(No Code)ツール」が海外で多く開発されています。

米調査会社のガートナーは、「2024年までに世界で開発されるアプリケーションの65%がノーコードあるいはノーコードに近いローコードで開発される(※)」と予想しています。

※出典:Low-Code Development Technologies Evaluation Guide

ノーコードツールは開発工数・コストの削減ができるのはもちろん、新規サービスの検証リスクやセキュリティリスクの低減も期待でき、企業に限らずクリエイターなど個人での利用も増えるのではないかと思われます。そこで、こちらの記事では「ノーコード」ツールを17個厳選してご紹介しております。

▼記事はこちらからもご覧いただけます

▼記事はこちらからもご覧いただけます

【最新ツール17選+事例】「ノーコード」のすべてを徹底解説!Webサイト、EC、データベース、アプリ開発まで – SELECK

2013年にリリースされたノーコードでWebサイトを開発できるツール「Webflow」については、過去にSELECKで詳しい使い方をご紹介しています。

Webflowでは、以下のような機能をすべてノーコードで実現できるとして国内でも人気を集めているツールの一つです。

Webflowでは、以下のような機能をすべてノーコードで実現できるとして国内でも人気を集めているツールの一つです。

- プログラミングによって開発されたWebサイトと遜色ないWebサイトを開発する

- レスポンシブデザインに対応する(=スマホ対応ができる)

- CMS機能を用いて、ブログや商品などを扱う動的なWebサイトを開発する

- Eコマースサイトを開発する

- 他のノーコードツールとの豊富な外部連携を行う

- モダンなデザインのWebサイトを開発するための豊富なテンプレートを使う

特に、クリエイターの方であればポートフォリオの作成は必須ではないでしょうか。先ほどご紹介した「Linktree」でも十分ではありますが、もっと魅せ方にこだわりたい!という人はぜひWebサイトの設計にチャレンジしてみてくださいね。

▼記事はこちらからご覧ください

サイト制作も自由自在。世界40万サイトで使われる最強ノーコードツール「Webflow」徹底解説! – SELECK

また、SELECKでは大人気ドキュメントツール「Notion」の使い方もレベル別(基礎編〜発展編)でご紹介しております。

- ついに日本語化!神アプリ「Notion」の基本的な使い方と特徴をご紹介【基礎編】

- 「Notion」を無敵にする、データベース機能を徹底解説!その使い方は無限大【応用編】

- Webページも自作できる!万能ツール「Notion」を使い倒すアイデアと活用法【発展編】

- フォーム追加やプレゼン化も!大人気「Notion」がもっと便利になる連携ツール5選を紹介

- 8社のイチオシ「Notion活用術」を大公開!採用、ナレッジ共有、プロジェクト管理まで

Discord上で情報共有を行っているプロジェクトも多く存在しますが、特に参加人数の多いNFTプロジェクトなどでは大事な情報が流れてしまいがちです。そこで、コミュニティ全体で共有しておきたいことや外部に公開したい情報などはNotionにまとめておくことをおすすめします。

Web3.0型のクラウドファンディング事業を展開する株式会社奇兵隊でも、普段のコミュニティ内の会話はDiscord、プロジェクトの説明や内部会議の資料等はすべてNotionにまとめられています。

▼「Savanna Kidz NFT」プロジェクトのNotionページ

特に、DAOで行われる「投票」にあたって知っておくべき情報がまとまっていると便利です。「Savanna Kids NFT」のNotionページでは、ウガンダでどのようにまちづくりが進められるか、現地住民の誰が投票権を持っているのか、どのように投票が行われるのか、打ち合わせの議事録、これまでの取り組み内容、今後の計画などが詳細に記載されています。

特に、DAOで行われる「投票」にあたって知っておくべき情報がまとまっていると便利です。「Savanna Kids NFT」のNotionページでは、ウガンダでどのようにまちづくりが進められるか、現地住民の誰が投票権を持っているのか、どのように投票が行われるのか、打ち合わせの議事録、これまでの取り組み内容、今後の計画などが詳細に記載されています。

▼奇兵隊社の取り組みについて、詳しくはこちらの記事もぜひ一緒にご覧ください

社会貢献×Web3を組み合わせたクラファン「OpenTown」で国際支援を目指す奇兵隊 – SELECK

【番外編③】クリエイター向けツールのまとめサイト2つ

最後に、クリエイター向けのツールやサービスのまとめサイトを2つご紹介します。今回は12個を厳選してご紹介しましたが、記事に載せきれなかったユニークなツールもたくさんありますので、ぜひお気に入りのツールを探してみてくださいね。

①クリエイターエコノミーの形成に役立つツールが盛りだくさん「Top Creator Economy Tools」

②ノーコードツールをカテゴリで絞って検索できる!「Makerpad」

以上、ここまでWeb3.0時代のクリエイターにおすすめしたいツール・サービスをご紹介してきましたがいかがでしたでしょうか。この領域のツールはまだまだ海外発のものが多い状況ではありますが、国内発でも今後多く開発されるのではないかと思います。今後もチェックしていきます(了)。

※本記事は情報提供を目的としており、投資を勧誘するものではございません。本記事に記載している情報は本サイトの見解によるもので、情報の真偽、各種ツールの安全性、暗号資産の正確性・信憑性などについては保証されておりません。ツールの使用や投資に関する決定は、利用者ご自身のご判断において行われますようお願い致します。

【読者特典・無料ダウンロード】UPSIDER/10X/ゆめみが語る

「エンジニア・デザイナー・PMの連携を強める方法」

Webメディア「SELECK」が実施するオンラインイベント「SELECK LIVE!」より、【エンジニア・デザイナー・PMの連携を強めるには?】をテーマにしたイベントレポートをお届けします。

Webメディア「SELECK」が実施するオンラインイベント「SELECK LIVE!」より、【エンジニア・デザイナー・PMの連携を強めるには?】をテーマにしたイベントレポートをお届けします。

異職種メンバーの連携を強めるために、UPSIDER、10X、ゆめみの3社がどのような取り組みをしているのか、リアルな経験談をお聞きしています。

▼登壇企業一覧

株式会社UPSIDER / 株式会社10X / 株式会社ゆめみ