- コラボレーター

- SELECK

【事例8選】ブロックチェーンでインフラ構築・運用を効率化。今注目のDePINプロジェクト

地図マップやワイヤレスネットワーク、ファイルストレージサービスなど、私たちの日常生活に必要不可欠なインフラネットワーク。

これらに、ブロックチェーンをはじめとしたWeb3の技術を取り入れたプロジェクトは「DePIN(Decentralized Physical Infrastructure Networks:分散型物理インフラネットワーク)」と呼ばれ、昨今大きな注目を集めています。

前回の記事では、DePINの概要から注目の背景、メリットまでをお伝えしました。そこで今回は、実際にサービスが提供されているDePINプロジェクトを8つご紹介します。

具体的な事例を通じて、DePINがどのように社会課題を解決し、私たちの生活に影響を与えているかを詳しくみていきましょう。ぜひ最後までご覧いただけますと幸いです。

<目次>

- ユーザー主体で地図データを集める「Hivemapper」

- DePINの開発に特化したL1ブロックチェーン「peaq」

- ユーザー間でレンタル可能なストレージサービス「Filecoin」

- ユーザー主導で無線ネットワークを構築「Helium」

- 健康管理を通じて報酬獲得、研究にも貢献「Healthblocks」

- グリーンエネルギーを生産し、環境問題に貢献「Arkreen Network」

- 未活用のGPUリソースを集約・共有「io.net」

- ゲーム感覚で点検作業を効率化「PicTrée~ぼくとわたしの電柱合戦~」

※編集部より:本記事に掲載している情報は記事公開時点のものとなり、プロジェクトのアップデートにより、情報が記事公開時と異なる可能性がございますので、予めご了承ください。また、記事の内容についてご意見や修正のご提案がございましたらこちらまでお願いします。

簡単におさらい!改めて、DePINとは何か?

DePIN(分散型物理インフラネットワーク)は、ブロックチェーン技術を活用して現実世界のインフラを制御・改善・効率化するプロジェクトの総称です。2022年に暗号資産調査プラットフォームMessari社によって名称が定められてから、日本でも徐々に注目を集めている分野です。

DePIN(分散型物理インフラネットワーク)は、ブロックチェーン技術を活用して現実世界のインフラを制御・改善・効率化するプロジェクトの総称です。2022年に暗号資産調査プラットフォームMessari社によって名称が定められてから、日本でも徐々に注目を集めている分野です。

DePINの仕組みは、個人や組織が所有する物理デバイス(発電装置、センサー、通信アンテナなど)をネットワークに接続し、ストレージやコンピューティング機能などのリソースを提供することで、その貢献に応じて暗号資産を報酬として受け取るというものです。

従来のインフラ開発と比較して、DePINには以下のような特徴があります。

- 初期コストの削減:分散型で構築されるため、大規模な初期投資が不要

- 効率的な構築:世界中のリソースを活用できるため、迅速なインフラ整備が可能

- 高い透明性:ブロックチェーン技術により、運営の透明性が確保される

- イノベーションの促進:参入障壁が低く、新たなアイデアが生まれやすい

- 耐障害性:分散型のため、単一障害点のリスクが軽減される

また、DePINのメリットとして期待されるのが、「フライホイール効果」です。これは、需要の増加がトークン価格の上昇を招き、さらなるユーザーの参加を促すという好循環が生まれることで、プロジェクト全体の成長が加速することを指します。

このような特徴をもつDePINは、効率的で透明性の高いインフラ構築の新たな手法として、今後さらなる発展が期待されています。

▼詳しくは、こちらの記事をぜひ一緒にご覧ください

「DePIN(分散型物理インフラネットワーク)」とは?概要からその仕組み、メリットまで徹底解説 – SELECK

1. ユーザー主体で地図データを集める「Hivemapper」

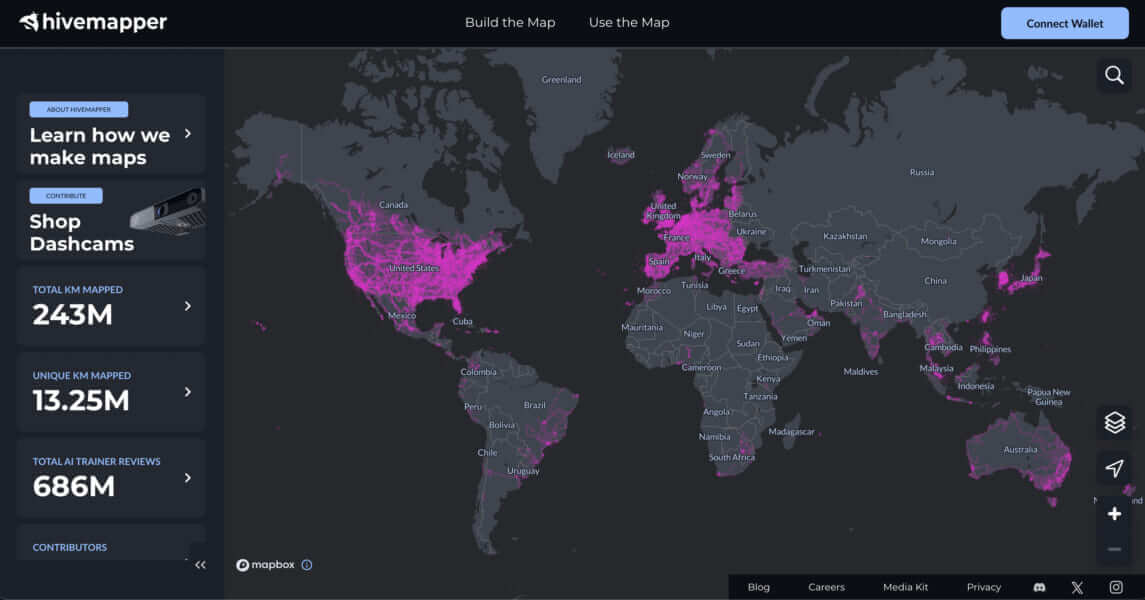

Hivemapper(ハイブマッパー)は、世界中のユーザーが集めた地図データをもとに作られる分散型デジタルマップです。DePINプロジェクトの先駆けとも呼べる存在で、2022年にローンチされました。

Hivemapper(ハイブマッパー)は、世界中のユーザーが集めた地図データをもとに作られる分散型デジタルマップです。DePINプロジェクトの先駆けとも呼べる存在で、2022年にローンチされました。

全体の仕組みとしては、ユーザーが地図データを入手・提供(マッピング)して貢献することで、ネイティブトークン「HONEY」を獲得できる形です。

具体的には、まずマッピングを行うための専用の車載カメラを手に入れ、車に設置すれば準備完了です。あとは車を運転するだけで、カメラが道路状況などを自動的に撮影・マッピングしていきます。

そして地図データの提供を通じて獲得できるHONEYは、情報の「鮮度」などの要素で配布量が変わります。例えば、過去7日間マッピングされていなかった道路のデータにはより多くのHONEYが配布される、といった形です。獲得したHONEYは、取引所で他のトークンと交換できるほか、他ユーザーがアップロードした地図データを商業利用する際に利用できます。

HONEYの獲得はマッピングだけでなく、「AI Trainers」と呼ばれる仕組みによっても可能です。これは、ユーザーが自らの手でMap AI(正確な地図作成をアシストするAI)を訓練し、信号や標識などの認識精度を向上させたり、より高精度な風景描画をさせたるための仕組みです。識別・分類・画像QAなどのタスクをゲーム形式でこなし、Map AIに学習をさせることでHONEYを受け取れます。

▼同社が提供する最新の車載カメラ「Hivemapper Bee」

Hivemapperの注目度は世界全体で高まっており、2022年11月にローンチされてから、わずか最初の18ヶ月で2億km以上の道路のマッピングが達成されたといいます。これは、地球上における道路網の20%を占める数字であり、そのスピード感は初期のGoogleストリートビューの4倍ほどだといいます。この事実からも、Hivemapperがいかに勢いのあるプロジェクトであるかが伝わるのではないでしょうか。

Hivemapperの注目度は世界全体で高まっており、2022年11月にローンチされてから、わずか最初の18ヶ月で2億km以上の道路のマッピングが達成されたといいます。これは、地球上における道路網の20%を占める数字であり、そのスピード感は初期のGoogleストリートビューの4倍ほどだといいます。この事実からも、Hivemapperがいかに勢いのあるプロジェクトであるかが伝わるのではないでしょうか。

日本でもすでにマッピングが進められており、特に関東圏では動きが活発です。群馬・神奈川・栃木・千葉・茨城・埼玉の6県は、走行距離1kmあたりのHONEY数ランキング(※)で、世界上位10地域に同時ランクインしたこともあります。

※2023年3月から4月までの4週間で、最低500km以上の走行距離があり、より多くのHONEYが配布された地域をランキング化したもの

Hivemapperは、いわば「みんなでつくる世界地図」です。もちろん、まだまだマッピングされていなかったり、情報量が乏しかったりするエリアは存在します。それでも、従来のマップサービス業界に一石を投じたことには間違いないでしょう。地図アプリといえばHivemapper、そう言われる日も遠くないのかもしれません。

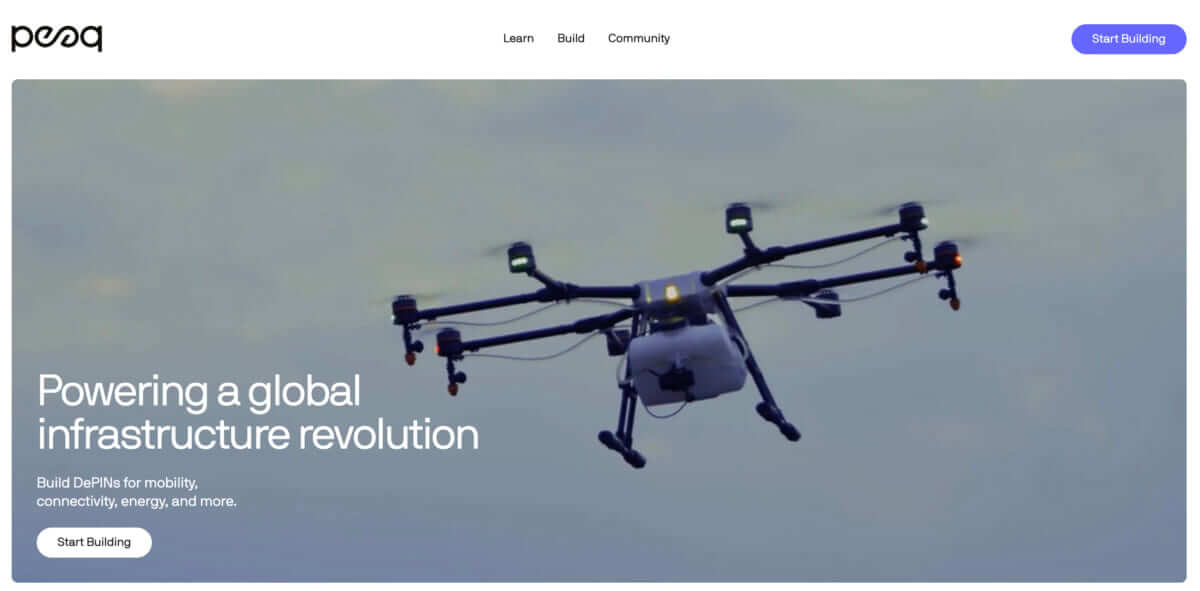

2. DePINの開発に特化したL1ブロックチェーン「peaq」

peaq(ピーク)は、DePINの開発に特化した「L1(レイヤー1)」ブロックチェーンです。L1とは、あらゆるDAppsの基盤となる「ブロックチェーンそのもの」を指す用語で、SolanaもL1に該当します。2024年6月時点で、peaqをベースとして開発されたDePINプロジェクトは30を数えます。

peaq(ピーク)は、DePINの開発に特化した「L1(レイヤー1)」ブロックチェーンです。L1とは、あらゆるDAppsの基盤となる「ブロックチェーンそのもの」を指す用語で、SolanaもL1に該当します。2024年6月時点で、peaqをベースとして開発されたDePINプロジェクトは30を数えます。

peaqは、他のL1とは一線を画した高性能チェーンです。1トランザクションの処理にかかる手数料はわずか0.00025ドルと安価ながら、1秒あたり10,000以上のトランザクションを処理できます。ネットワークがどれだけ分散化されているかを示す指標「ナカモト係数(Nakamoto Coefficient)※」は90以上と高水準です。

※ネットワークの50%以上を制御するために必要な最小のノード数。値が大きいほど分散化が進んでいることを示す。コインベース元CEO・Balaji S. Srinivasan氏らが提唱

peaqは、「Democratizing abundance in the age of automation(自動化の時代における豊かさの民主化)」をビジョンに掲げ、AI駆動の時代における富の再分配にフォーカスを当てています。つまり、AIが人間の仕事を代替することで生まれる利益や、生成されるデータ、その所有権を、一部の富裕層ではなくすべての人々に分配する仕組みの構築を目指しているのです。

▼peaqのエコシステム

このような思想のもと、peaqでは、DePINネットワーク内での「マシン(機械、乗り物、デバイス)管理」に重きを置いています。

このような思想のもと、peaqでは、DePINネットワーク内での「マシン(機械、乗り物、デバイス)管理」に重きを置いています。

peaqを利用することで、一台一台のマシンに固有の「Machine ID」が割り当てられます。これは、どれがどのマシンなのかを証明するパスポートのようなものです。そして、IDが割り当てられてると、同一のDePINネットワーク内または複数のネットワーク間で、マシン同士の安全な通信が行えるようになります。

また、エコシステムのネイティブトークンとして「PEAQ」も発行されています。このトークンは、主に以下4つの形で利用できます。

- peaqネットワーク上で行われる取引に必要な手数料の支払い

- アップデートや変更など、ネットワークの意思決定プロセスへの参加・投票

- ステーキング(暗号資産を預け入れることでブロックチェーンの安定稼働に貢献し、報酬を得ること)

- マシンへの評価システムを構築

peaqでは、マシンを「RWA(Real World Assets:リアルワールドアセット)」(※)としてトークン化することが可能です。厳密には、資産を利用する「権利」がデジタルトークンに変換され、価値を持つようになります。現実世界で物理的に存在しているマシンやデバイスが、デジタルの価値を生み出すのです。

※RWAとは、株式、不動産、骨董品、貴金属など現実世界に存在する資産のこと。昨今のNFTブームにより「暗号資産」を所有する人が増えたため、それらと区別するために用いられるようになった。RWAの価値や所有権に紐づいて発行されたトークンは「RWAトークン」と呼ばれる。

peaqを利用しているマシンおよびデバイスは電気自動車のほか、騒音公害センサー、スマートカメラなど多岐にわたります。peaqのネットワーク全体で、300,000台以上のマシンがこれまでに生み出したRWAは、現金換算で2,500万ドル以上(※2024年6月時点)とされています。提携企業にはNTTやエアバス、BOSCHといった大企業も名を連ねており、今後の動向が注目されるプロジェクトです。

3. ユーザー間でレンタル可能なストレージサービス「Filecoin」

Filecoin(ファイルコイン)は、ユーザー同士でストレージ容量の貸し借りができる、分散型ストレージネットワークです。

Filecoin(ファイルコイン)は、ユーザー同士でストレージ容量の貸し借りができる、分散型ストレージネットワークです。

従来のストレージサービスは、データの保管先が一つに集約されているのが一般的ですが、Filecoinはデータを分散管理するため、より安全で効率的にデータを保管できます。

具体的な仕組みとしては、ストレージを貸すユーザーは「プロバイダー」として他のユーザーのデータを保存することで、対価としてトークンの「FIL」を獲得できます。一方、ストレージを借りたいユーザーはFILを支払うことで、データを安全に預けられます。

Filecoinの特徴として挙げられるのは、スマートコントラクトに対応している点です。L1ブロックチェーンであるFilecoinでは、仮想マシン「FVM(Filecoin Virtual Machine)」が導入されており、Filecoinのネットワーク上でスマートコントラクトを実装できます。FVMはイーサリアムおよびPolygonとの互換性を持つため、他のDAppsとの接続も容易になります。

またFilecoinには、「Proof of Strage(POS)」と呼ばれる独自のコンセンサスアルゴリズムが採用されています。これにより、プロバイダーが提供したストレージの量や時間に応じて、適切な量のインセンティブを供給し続けることが可能です。

Filecoinのプロトコル(※)にはP2P通信を基軸とする「IPFS(InterPlanetary File System)」が用いられています。

※プロトコルとは、「コンピュータネットワークの通信の際に取り決められている共通ルール」のこと。異なるハードウェアやソフトウェア、さらにはOSやCPUなど様々な仕様をもつデバイス同士が、同じネットワーク上で効率的に通信できる環境を構築する役割を果たしている。

IPFSは「コンテンツ指向型プロトコル」とも呼ばれ、従来の「HTTP(※)」などの「ロケーション指向型プロトコル」とは対照的な情報アクセス方法を採用しています。

※HTTP(Hyper Text Transfer Protocol)とは、ディレクトリやファイル名などの「場所」を指定して情報にアクセスする通信手段

つまり、IPFSは情報の場所ではなく内容を指定して直接的に情報へアクセスする通信手段です。コンテンツのハッシュ値を指定するため、障害やデータ改ざんに対する優れた耐性を発揮します。これにより、分散型でのデータ管理を実現しているのです。

ストレージサービスの領域では、依然として「DropBox」「Googleドライブ」といったサービスが主流ですが、安全なデータ管理とインセンティブ配布の仕組みを兼ね備えたFilecoinは、業界のあり方を大きく変える可能性があると期待されています。

4. ユーザー主導で無線ネットワークを構築「Helium」

Helium(ヘリウム)は、2013年に立ち上げられた分散型の「LoRaWAN(ローラワン:無線通信方式の一種)」ネットワークです。

Helium(ヘリウム)は、2013年に立ち上げられた分散型の「LoRaWAN(ローラワン:無線通信方式の一種)」ネットワークです。

LoRaWANとは、省電力・広範囲が特徴の、免許不要の周波数帯域を利用した無線プロトコルで、特に「IoT(Internet of Things:モノのインターネット)」との親和性が高いとされています。

LoRaWANのネットワークを構築するには、あらゆる場所に物理的な通信網を敷く必要があります。これには通常、莫大な資金を要するほか、公衆の場(建物や街灯など)に機器を設置するために許可を取らなければなりません。そのため、豊富な金銭的・人的リソースを持った一部の大企業にしか構築は難しいと考えられていました。

そこでHeliumは、ブロックチェーン技術を活用することで、LoRaWANおよび無線ネットワーク領域を大きく変えます。世界中のユーザーにネットワークの構築と運用を任せる代わりに、報酬としてトークンを供給することで、通信網の拡大を実現しました。

具体的な仕組みとしては、ユーザーが「ホットスポット」と呼ばれる通信機器を購入し、ネットワークのアンテナとして運用する役割を担い、周辺のIoT機器と接続します。ホットスポットはマイニング装置としての機能も兼ね備えており、提供するカバレッジに応じて、ユーザーはネイティブトークンの「HNT」を獲得できます。

2024年4月時点で世界中に約99万のホットスポットが設置されており、Heliumの通信網構築は順調です。供給されたHNTは1億6,000万を超え、大手取引所「Coinbase」での上場も果たしています。

さらに2023年には、米通信大手T-Mobileとの提携により、5Gモバイルサービス「Helium Mobile(ヘリウムモバイル)」をローンチしています。2024年6月時点で加入者は9万2,000人を超えているとのこと。

さらに2023年には、米通信大手T-Mobileとの提携により、5Gモバイルサービス「Helium Mobile(ヘリウムモバイル)」をローンチしています。2024年6月時点で加入者は9万2,000人を超えているとのこと。

ユーザーは「ディスカバリー・マッピング」などのタスクでトークンを獲得でき、これを料金支払いや他の暗号通貨との交換に利用できます。

Helium Mobileのネットワークは、個人や企業が「ミニ・セルタワー」と呼ばれる基地局を運用することで成り立っています。このホットスポットデバイスの製造は、これまで同社が開発したものに限られていましたが、今後ライセンスを他社に供与することで、エコシステムの拡大と加速を目指すとしています。

5. 健康管理を通じて報酬獲得、研究にも貢献「Healthblocks」

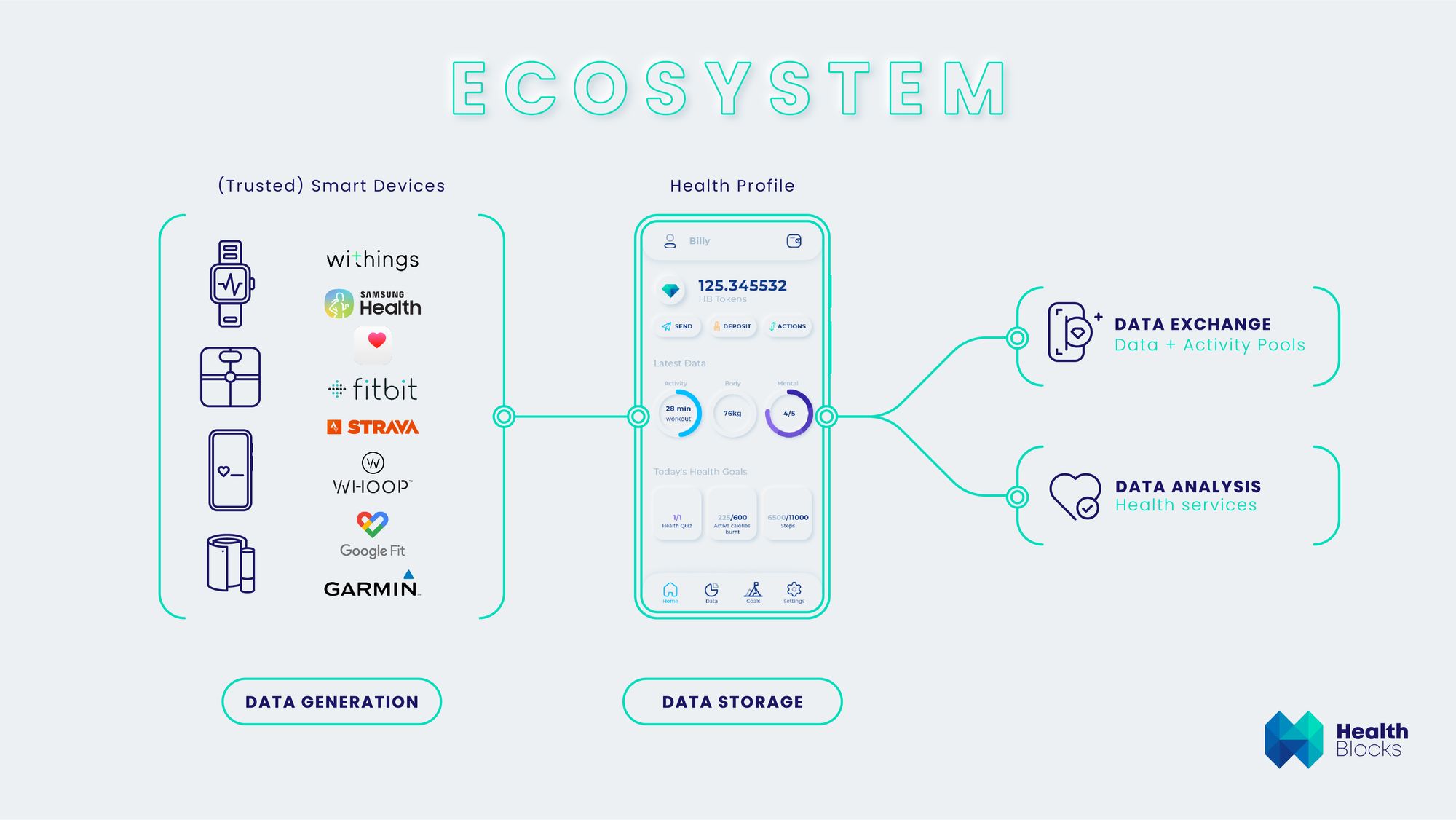

Healthblocks(ヘルスブロックス)は、ヘルスケアデータの統合とシームレスなアクセスによって「デジタルヘルスケア」を促進するDePINプロジェクトです。

Healthblocks(ヘルスブロックス)は、ヘルスケアデータの統合とシームレスなアクセスによって「デジタルヘルスケア」を促進するDePINプロジェクトです。

グローバル規模での医療人材の不足、需要やコストの増加といった問題に対し、人々が健康的なライフスタイルを送れるようにと慢性疾患の予防と治療にフォーカスを当てています。

個人の健康管理はもちろん、企業や研究者による製薬・医療・保険といった分野での活動にも役立てられることが期待されています。

仕組みとしては、ユーザーは、ウェアラブル端末やフィットネストラッカーをネットワークに連携して、日々の運動や生活習慣にまつわるデータを記録します。記録したデータを共有したり、「チャレンジ」をクリアしたりすると、トークン「HEALTH」が手に入る仕組みです。

チャレンジには、例えば「1日1万歩歩く」「7時間30分の睡眠を取る」といった項目があります。項目はパーソナライズされて配信されるため、自分に合った目標に無理なく取り組めます。HEALTHトークンは今後、睡眠や栄養などに関する、個別の健康アドバイスを提供するAIサービスなどの購入に使えるようになるとのことです。

ヘルスケアデータはIoTeXブロックチェーン上のDIDs(分散型識別子)に保存されるため、所有権はユーザーに帰属し、プライバシーが保護されます。体調面に問題を抱え、知られたくない情報がある場合でも、保存のタイミングで公開・非公開を選択できるため、データを安全に管理できる点もメリットです。

ヘルスケアデータはIoTeXブロックチェーン上のDIDs(分散型識別子)に保存されるため、所有権はユーザーに帰属し、プライバシーが保護されます。体調面に問題を抱え、知られたくない情報がある場合でも、保存のタイミングで公開・非公開を選択できるため、データを安全に管理できる点もメリットです。

医療機関にとっては、患者情報を適切に把握したり、情報管理を効率化できるといったメリットがあります。今後、データの活用が進めば研究の高度化や医療技術の発展にもつながり、健康医療の可能性が大きく広がるでしょう。

健康管理を通じて報酬が得られ、さらには健康に関する研究へも貢献できる、一石ニ鳥の革新的なサービスです。

6. グリーンエネルギーを生産し、環境問題に貢献「Arkreen Network」

Arkreen Network(アークリーン ネットワーク)は、「カーボンニュートラル※」の実現を掲げて立ち上げられたDePINプロジェクトです。

Arkreen Network(アークリーン ネットワーク)は、「カーボンニュートラル※」の実現を掲げて立ち上げられたDePINプロジェクトです。

※排出した温室効果ガス(二酸化炭素やフロンなど)と同じ量を吸収・除去し、排出量を「差し引きゼロ」にすること

気候変動は現代社会が直面する最も深刻な課題の一つです。グローバル規模での電力需要が増す中、温室効果ガス排出量の多くは発電によって排出される二酸化炭素であり、世界の温室効果ガス排出量全体の約30%を占めるとされています。この問題に対処するため、再生可能エネルギーへの移行が急務となっています。

このような背景のもと、Arkreenでは太陽光・風力・水力といったグリーンエネルギーの活用を促進し、気候変動の問題に対応します。環境に配慮した個人の行動に報酬を付与し、トークノミクスを構築する「ReFi(再生金融)」(※)の要素も含んでいます。

※ReFiとは、ブロックチェーン技術やDAO(分散型自律組織)などの仕組みを活用して、環境問題や気候変動、生物多様性の保全、貧困や食糧不足など、世界が直面する様々な課題の解決に経済的インセンティブをもたらすことで、持続可能な社会の実現と経済発展を両立するプロジェクトのこと

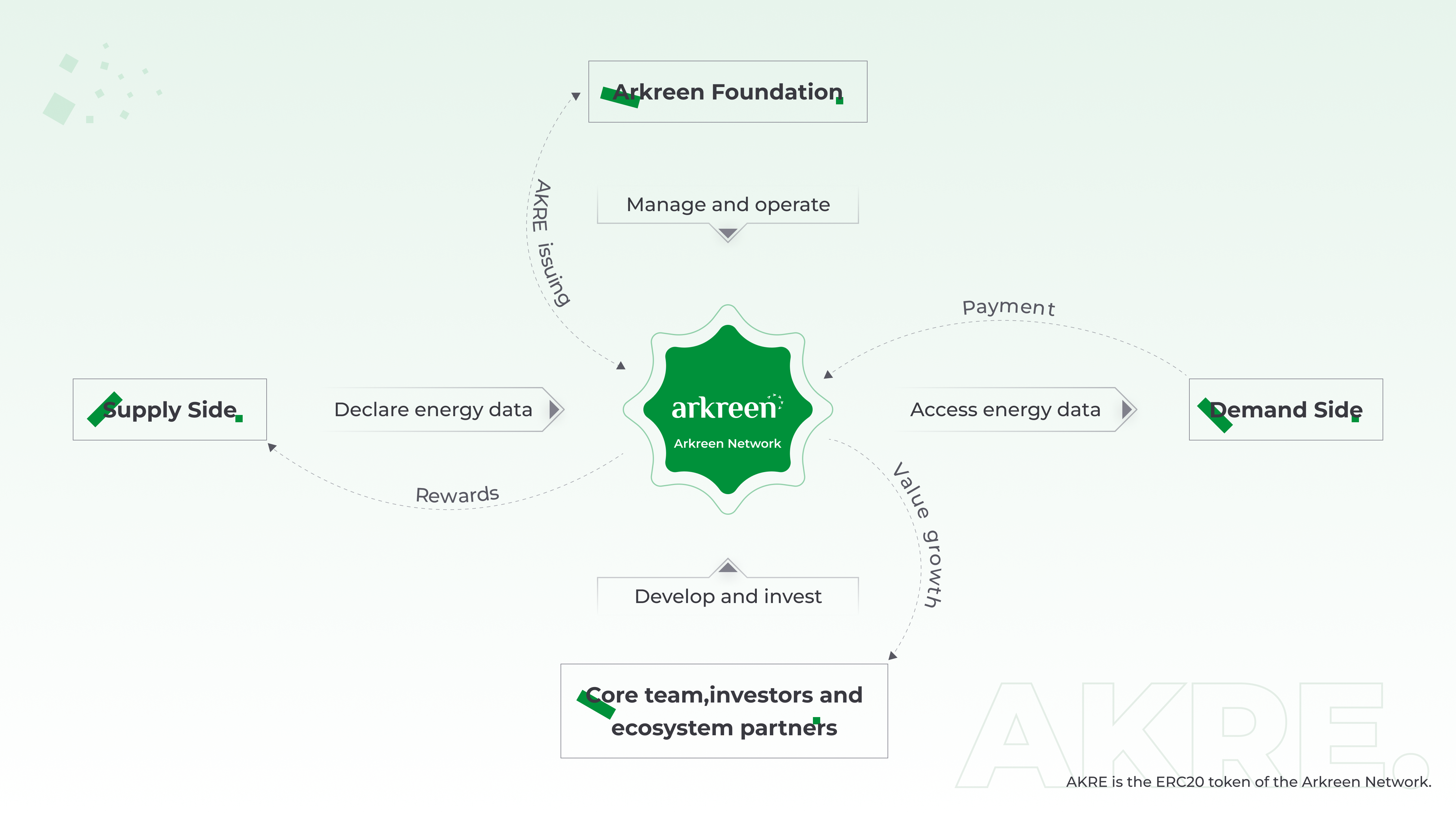

仕組みとしては、ユーザーは、太陽光発電や電気自動車の使用によってグリーンエネルギーを発電・貯蔵すると収益を得られます。これらの活動は「PoPW (Proof of Physical Work)」と呼ばれるシステムで数値化され、Arkreenのネットワークに送信されます。

世界中のユーザーから提供されたデータはブロックチェーン上に記録され、Arkreen上でのアプリ開発や新たな気候変動対策ソリューションの創出へと生まれ変わります。ユーザーはエネルギー供給とデータ共有に対する報酬としてネイティブトークンの「AKRE」を獲得できます。

例えば、太陽光発電でトークンを得るには、IoTデバイスをソーラーパネルに接続して発電データを収集します。生成した電力量と炭素排出削減量が自動的に記録され、ダッシュボードで簡単に管理・確認できます。

一方、このネットワークで生産された電力を利用したい人には二つの選択肢があります。一つは、この電力を使ってアプリケーションやサービスを開発すること。もう一つは、Arkreenが提供する製品を利用して家電製品の消費電力を削減することです。これにより、エネルギーの生産者だけでなく、消費者もネットワークに参加し、持続可能な環境づくりに貢献できます。

▼Arkreen Networkの仕組み

このように、家庭や事業所などにおける、ソーラーパネルや蓄電池などの小規模な発電設備によって生産されるエネルギーは「DER(分散型再生エネルギー)」とも呼ばれます。DERは電力系統の負荷を分散させ、大規模発電所への依存度を下げることができるため、エネルギー効率を向上させるとともに、自然災害が発生した際に供給がストップするリスクも抑えられます。

このように、家庭や事業所などにおける、ソーラーパネルや蓄電池などの小規模な発電設備によって生産されるエネルギーは「DER(分散型再生エネルギー)」とも呼ばれます。DERは電力系統の負荷を分散させ、大規模発電所への依存度を下げることができるため、エネルギー効率を向上させるとともに、自然災害が発生した際に供給がストップするリスクも抑えられます。

7.未活用のGPUリソースを集約・共有「io.net」

io.netは、AIや機械学習を開発する企業向けの分散型コンピューティングプラットフォームです。世界中の未活用のGPU(Graphics Processing Unit)(※)やCPUリソースを集約・共有することで、高速かつコスト効率の良いコンピューティング能力を提供しています。

io.netは、AIや機械学習を開発する企業向けの分散型コンピューティングプラットフォームです。世界中の未活用のGPU(Graphics Processing Unit)(※)やCPUリソースを集約・共有することで、高速かつコスト効率の良いコンピューティング能力を提供しています。

※GPUとは、画像を描写するために必要な計算を処理するコンピューター内の画像処理装置のこと。

GPUは3Dグラフィックスなどの複雑な画像や、高画質な映像の処理に必要不可欠なパーツで、近年、AIやVR、メタバース技術などの台頭により需要が急速に高まっています。

これらの技術のレンダリングやパフォーマンス最適化には膨大なGPUリソースが必要とされ、多くの場合、複数のシステムを跨いでリソースを確保する必要があります。

しかし、既存のAWSやAzureといったクラウドプロバイダーでは利用までに数週間待たされたり、高性能なGPUを利用するには高額な費用が必要など、開発者やスタートアップ企業にとって大きな負担となっています。

そこで、世界中で十分に活用されていないGPU・CPUリソースを有効活用することで、高速かつコスト効率の良いコンピューティング能力を提供しようとするプロジェクトが、このio.netです。

実際、io.netでGPUを使えるようになるまでの時間は約90秒とされ、従来のクラウドサービスと比較してかなり低コストで、かつ効率良くアクセスできるのが大きな特徴といえるでしょう。

このプラットフォームはSolanaチェーン上に構築されており、すべてのトランザクションが記録されます。さらに、エコシステム内では独自のトークン「IO Coin($IO)」が発行されており、リソース提供者への報酬として提供されています。

io.netは未活用GPUリソースの有効活用と、AI・機械学習開発の効率化を同時に実現することで、イノベーションを加速することが期待されています。

8. ゲーム感覚で点検作業を効率化「PicTrée~ぼくとわたしの電柱合戦~」

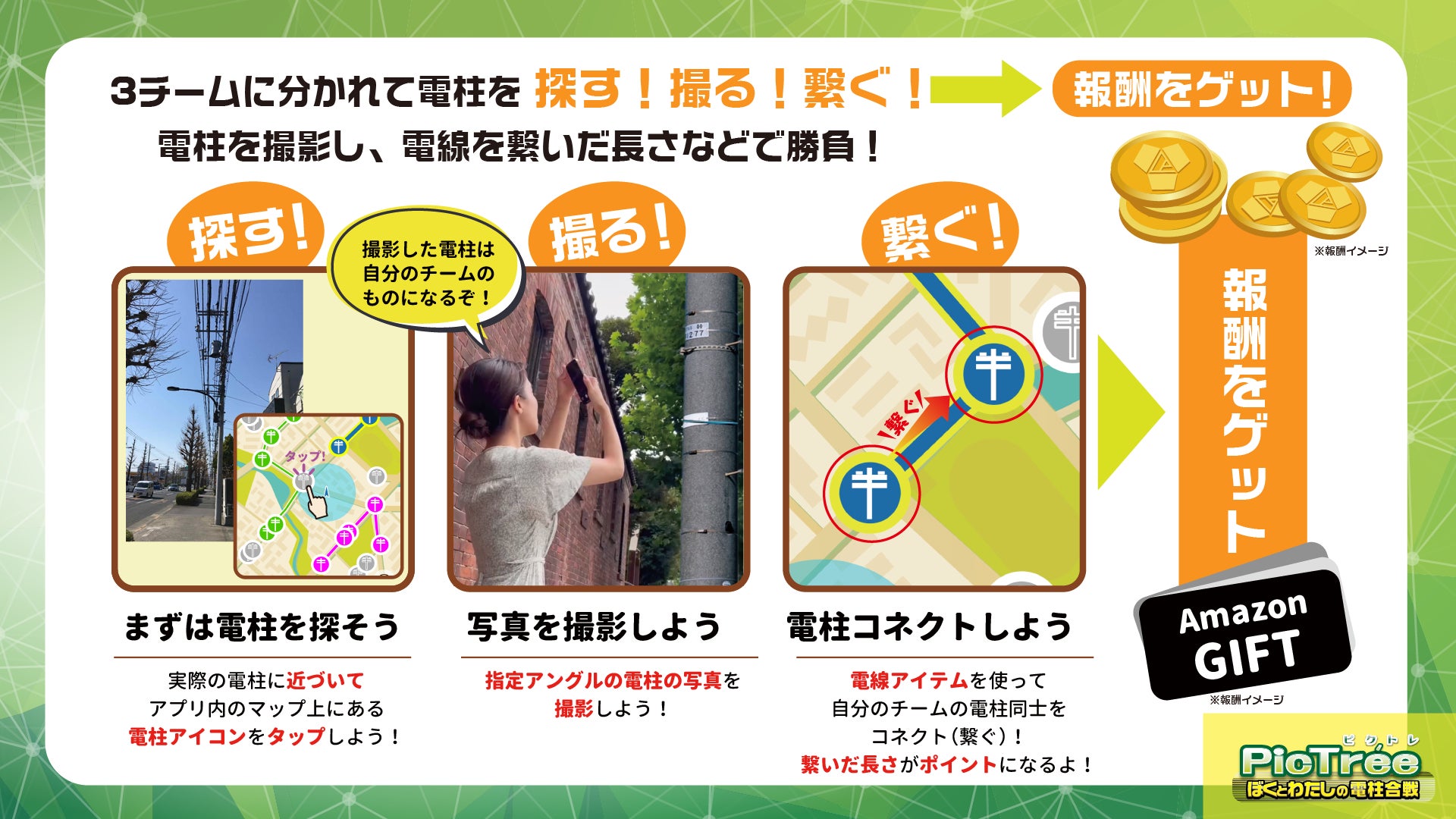

PicTrée(以下、ピクトレ)~ぼくとわたしの電柱合戦~は、ゲームを通じて社会貢献ができるDePINコンテンツです。GameFiプラットフォーム事業を展開するDigital Entertainment Asset(DEA)、東京電力パワーグリッド、Greenway Grid Globalの3社が協力し、2024年4月にローンチされました。

このプロジェクトの背景には、インフラ設備の保守点検における課題があります。電力インフラは国民生活を支える重要な社会基盤ですが、損傷を発見するには目視点検が必要な現状であり、その維持管理には多大なコストと労力がかかっています。そこで、個人の力を借りてその点検作業の効率化を図ろうとするのが運営側の意図にあります。

具体的な内容は、「ぼくとわたしの電柱合戦」というサブタイトルが示すように、チームに分かれて電柱やマンホールなどの電力アセット(※東電パワーグリッド社 が所有する設備)の撮影を行うことで、その量や距離を競うバトルゲームです。

まず、プレイヤーは「V(ボルト)」「A(アンペア)」「W(ワット)」の3つのチームから1つを選んで参加します。そして、電力アセットの撮影を行い、それらを地図上で繋ぎ合わせることで距離を稼ぎ、その数字に応じてポイントが付与される仕組みです。ランキングは、所属するチームメンバーのポイントの合算値で決まります。

ゲームの成績に応じて、参加者にはAmazonギフト券や独自のトークン「DEAPcoin(DEP)」などの報酬が用意されています。また、一定期間毎に行われる各シーズンの終了時には、チームランキングに基づく特別な報酬を獲得するチャンスもあります。この際に提供される報酬は、東京電力の保守点検費用の一部が充てられる予定とのことです。

ゲームの成績に応じて、参加者にはAmazonギフト券や独自のトークン「DEAPcoin(DEP)」などの報酬が用意されています。また、一定期間毎に行われる各シーズンの終了時には、チームランキングに基づく特別な報酬を獲得するチャンスもあります。この際に提供される報酬は、東京電力の保守点検費用の一部が充てられる予定とのことです。

実際に、群馬県前橋市の一部の地域を対象に、2024年4月からにかけて実証試験の第一弾が実施されました。また、静岡県沼津市での取り組みでは、「ラブライブ!サンシャイン!!」とコラボレーションしてオリジナルグッズを提供したり、沼津市内の防災設備をピクトレの撮影対象に加えることで市民の防災意識向上に繋げたりなど、ゲームの域を超えて様々な可能性を切り開いています。

楽しみながら社会インフラの維持管理に貢献できる機会を提供し、持続可能な社会の実現に向けた革新的なアプローチといえるでしょう。

▼DePINに取材した記事はこちらからご覧いただけます

東電がWeb3領域に挑む。「電柱撮影ゲーム」が切り拓く「DePIN」の可能性 – SELECK

東電がWeb3領域に挑む。「電柱撮影ゲーム」が切り拓く「DePIN」の可能性 – SELECK

おわりに

いかがでしたでしょうか。今回は通信、エネルギー、ヘルスケア、環境保護など多岐にわたる分野で、分散型のアプローチによって従来の課題解決を試みる8つのプロジェクトをご紹介しました。

ユーザーの貢献度に応じて報酬を獲得できたり、ゲーミフィケーションの要素によって楽しみながら参加できるプロジェクトも多く、今後さらなる発展が期待される領域だと言えるでしょう。これからの展開も楽しみです。(了)